選択科目「河川砂防」について、過去問のテーマ分析を基に令和7年度の出題テーマを予想してみました。試験本番まであと少しですが、これから本格的な準備に入る方は参考にしてください。

河川砂防Ⅱ-1の出題テーマ予想

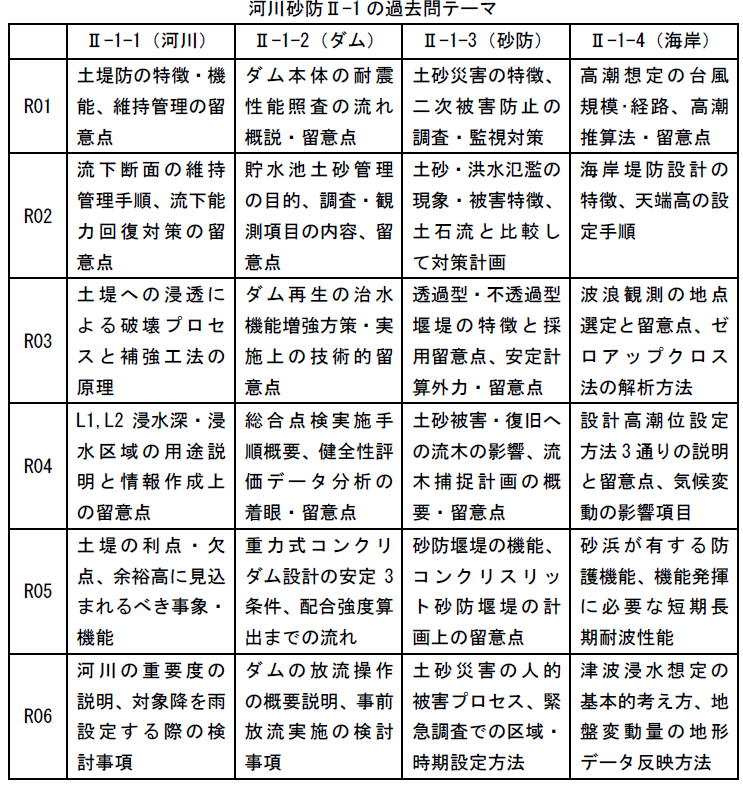

河川砂防のⅡ-1は、河川、ダム、砂防、海岸の4分野の問題が1問ずつ出題されており、これまで法令関係の出題は一度もありません。この傾向は、今年も変わらないと思います。

河川分野では、計画系と設計系の問題が交互に繰返し出題されています。いずれも、近年改訂された河川砂防技術基準の計画編、設計編の内容や最近策定されたガイドラインを知っていれば解答できる問題です。昨年は計画系の問題だったので、順番通りなら今年は設計系の問題になります。設計系の過去3回(R1.R3,R5)の出題テーマは、すべて土堤に関する内容で、今年も出題される可能性が高いと思います。今年は、土堤の安全性能照査と強化対策が出題されると予想されます。

ダム分野の出題テーマは、設計系 (R1,R3,R5)と管理系(R2,R4,R6)に分類でき、交互に繰り返し出題されています。いずれものテーマも、河川砂防技術基準、管要領・ガイドラインの内容を知っていれば解答できます。昨年は管理系のテーマだったので、今年は設計系のテーマになると思われ、耐震性能に関するテーマの出題が予想されます。

砂防分野の出題テーマは、土砂災害、土砂洪水、土石流流木に関する調査監視(R1,R6)、基本計画(R2,R4,R5)、施設設計(R3)に分類できます。これまでの未出題のテーマとしては、維持管理が挙げられます。R4に「砂防関係施設点検要領(案)」が策定されていることから、今年は砂防施設に必要な機能の維持管理が出題されると予想されます。

海岸分野では、R1~R3まで波浪解析や護岸天端設定に関連するテーマが出題されていました。R4では設計高潮位への気候変動の影響、R5では砂浜の短期・長期的耐波性能が問われ、温暖化による海水面上昇に関連するテーマが出題されています。R6は能登半島地震に関連する津波・地盤変動がテーマでした。出題傾向が絞り難い分野ですが、今年は、これまで未出題の消波施設の配置計画に関するテーマが予想されます。

以下、私が考える令和7年度のⅡ-1の予想テーマです。

予想Ⅱ-1-1:河川堤防(土堤)の安全性能照査、性能強化対策の原理

予想Ⅱ-1-2:ダムの耐震要求性能、嵩上ダムの耐震性能照査の留意点

予想Ⅱ-1-3:砂防施設が維持すべき機能、災害後の臨時点検の留意点

予想Ⅱ-1-4:消波施設の種類と効果、消波施設の配置計画上の留意点

河川砂防Ⅱ-2の出題テーマ予想

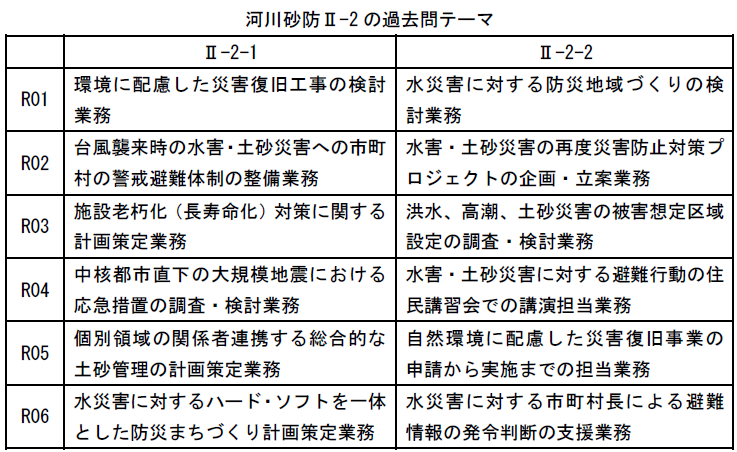

選択科目Ⅱ-2の過去12問のテーマは、水災害に対する防災・減災対策の業務が11問と大多数を占めており、それ以外ではR5で総合土砂管理が1問となっています。また、環境に配慮した災害復旧や防災地域づくり・まちづくりなど、同類テーマが繰返し出題されているのも特徴的です。

R1~R4までの8問すべてとR5Ⅱ-2-2は、問題文に河川、砂防、海岸・海洋の対象分野を選んで解答できる条件が付いていましたが、R5Ⅱ-2-1とR6の2問ではその条件が無くなっています。対象分野を問わないということは、分野共通のテーマだということです。ただし、R1Ⅱ-2-2とR6Ⅱ-2-1は同様のテーマですが、前者は分野選定の条件付き、後者は分野選定の条件なしとなっています。

施設整備・災害復旧・維持管理などのハード対策のテーマでは、分野を絞らないと解答し難いはずです。また、避難情報・ハザードマップなどのソフト対策も、ハザード情報は各分野で違ってくるので、分野共通のテーマとするのは難しくなります。一方、流域全体で取り組む土砂管理・防災計画・環境保全などのテーマでは、対象分野を絞る必要はありません。このように、分野選定の条件を付けるかどうかはテーマ次第であり、付く付かないを決めつけない方が良いと思います。

これらのことから、今年は、分野選定のテーマと分野共通のテーマの両方が出題されると想定し、過去1回しか出題されていないテーマが、再度出題されるとして、維持管理と土砂管理のテーマに絞ってみました。

以下、私が考える令和7年度のⅡ-2の予想テーマです。

予想Ⅱ-2-1:防災施設の維持管理の高度化・効率化検討業務

予想Ⅱ-2-2:大規模土砂生産後の総合土砂管理計画見直し業務

河川砂防Ⅲの出題テーマ予想

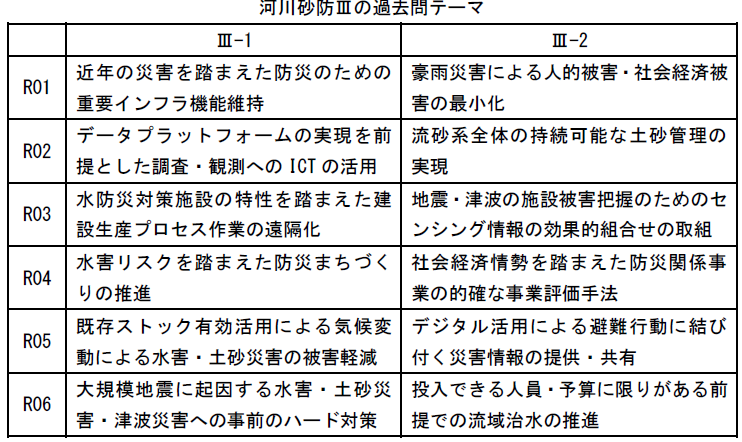

河川砂防Ⅲでは、直近の委員会等で議論された内容に関する河川・砂防・海岸の分野共通テーマが出題されています。昨年度は、Ⅲ-1が能登半島地震被害(R6.1)を反映したテーマ、Ⅲ-2が流域治水プロジェクト2.0(R5.8)を反映したテーマでした。

予想テーマの一つ目は、流域治水における生態系ネットワークの形成です。ネイチャーポジティブの世界的潮流を受けて、日本でも施策推進の議論が活発化しています。R6.5には有識者会議が、河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方についての提言書を公表しています。この中で、流域治水の推進に合わせた生態系ネットワークの形成に言及しています。R6.9には国交省が「河川・流域の連携による生態系ネットワーク形成のポイントブック(案)」を公表しています。また、流域治水関連法の特定都市河川浸水被害対策法のR3改正では、生態系ネットワークの形成に貢献する旨の付帯決議が示され、R7.3に公表された特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドラインでもその趣旨が反映されています。

予想テーマの二つ目は、水循環の確保に向けた流域総合水管理の推進です。近年は、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化や渇水リスクの増大、水インフラの老朽化など、水循環に関する問題が大きくなっています。R6.8には水循環基本計画の見直しが行われ、R7.1からは流域総合水管理のあり方検討小委員会による審議も始まっています。小委員会は、R7.4末に答申骨子案を公表しており、今後は、この方向性で総合水管理の取組みが進められると思います。

以下、私が考える令和7年度の河川砂防Ⅲの予想テーマです。

予想Ⅲ-1:流域治水における生態系ネットワークの形成

予想Ⅲ-2:水循環の確保に向けた流域総合水管理の推進

まとめ

過去6年間の問題分析から河川砂防の特徴として、以下の点が挙げられます。

- Ⅱ-1は、河川・ダム・砂防・海岸の4分野に分かれて出題され、いずれの分野も法律関係のテーマは出ない

- Ⅱ-2は、分野を選べる問題と選べない問題があり、過去に出題されたテーマと同類のテーマが出題される可能性がある

- Ⅲは、最近見直された法令や審議会・委員会等で方向性が決まった国土保全・水管理政策の分野共通テーマが出題される

上記の特徴を踏まえたR7河川砂防の予想テーマのキーワードは次のとおりです。

- Ⅱ-1は、河川が土堤の安全性能強化、ダムが耐震性能照査、砂防が災害後の臨時点検、海岸が消波施設の配置計画

- Ⅱ-2は、1つ目が維持管理の高度化・効率化、2つ目が大規模災害後の土砂管理

- Ⅲは、1つ目が生態系ネットワーク、2つ目が流域総合水管理

専門範囲が広い科目ですが、河川・ダム・砂防・海岸の各分野の視点から、流域の水害・渇水・土砂・環境のリスクをいかに回避・軽減・回復するかを考えて準備しておけば、いかなるテーマにもある程度対応できると思います。