受験申込み案内に書かれている口頭試験の実施内容をジックリ読んでみると4つの疑問点が湧いてきます。今回は、これらの疑問点を深掘りして、受験申込み案内が伝えたい口頭試験への心構えを考察していきます。

受験申込み案内に記載される口頭試験の実施内容

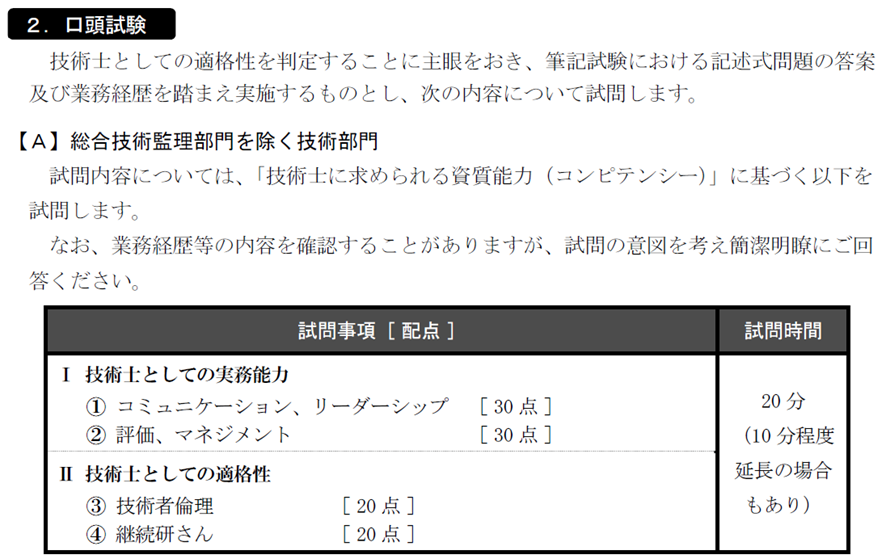

まずは、受験申込み案内に記載されている口頭試験の実施内容を見てみましょう。

かなりあっさりした説明ですが、エッセンスが数多く詰まっています。エッセンスを抜き出してみると、次の8つに集約できます。

- 適格性を判定することに主眼をおく

- 筆記試験の答案及び業務経歴を踏まえ実施する

- 技術士に求められるコンピテンシーに基づき諮問する

- 実務能力は①コミュニケーション・リーダーシップと②評価・マネジメント

- 適格性は③技術者倫理と④継続研さん

- 配点は実務能力が30点×2項目、適格性が20点×2項目

- 試問時間は基本20分で10分程延長する場合もある

- 業務経歴等の確認では試問の意図を考えて回答する

このようにエッセンスを並べてみると、4つの疑問点が湧いてきます。それらの疑問点について、一つずつ掘り下げて考えてみましょう。

受験申込み案内から浮かび上がる4つの疑問点

疑問点1:配点は実務能力が高いけど主眼は適格性なの?

まず、1行目に「技術士としての適格性を判定することに主眼をおき」と書かれています。この一文を見る限り、試問項目の「Ⅱ技術士としての適格性」を重要視して試験を行うと読み取れます。ところが、配点を見ると「Ⅰ技術士としての実務能力」が60点満点、「Ⅱ技術士としての適格性」は40点満点です。実際の試問時間もⅠ実務能力に関する時間が長く、Ⅱ適格性の方が少ないのが実態です。

そこで、「適格性を主眼におくと言いながら、Ⅰ実務能力の配点ウェイトが高いのはなぜ?」という疑問が湧いてきます。

実は、口頭試験の説明文で「技術士としての適格性」というフレーズは、技術士第二次試験実施大綱等でかなり前(たぶん平成13年度以降)から使われていました。平成12年に技術士法が大幅改定され、公益確保の責務と資質向上の責務の条文(技術者倫理と継続研さんに関する条文)が追加されています。これはAPECの相互承認に必要な法改正で、海外の技術者資格の要件に合わせるためです。

この時から、技術者倫理と継続研さんに関する認識は、技術士合格への絶対条件になりました。そして、これを確認する場は口頭試験のみだったので、「技術士としての適格性」を重視するようになり、現在でもそれが引き継がれているのだと思います。

「Ⅱ技術士としての適格性」の配点は低く、試問時間も短いかもしれませんが、技術者倫理と継続研さんに関する試問は、試験官が助け船を出せるような内容ではないので、間違った回答をすると不合格になります。

また、「Ⅰ技術士としての実務能力」に関する試問で「業務が本人の実績ではない」と判断されると、技術者倫理のコンピテンシー(業務履行上の責任)も認められないため、こちらも不合格になります。

「技術士としての適格性を判定することに主眼をおく」とは、これら技術者倫理と継続研さんを厳しく採点するという意味だと捉えるべきです。

疑問点2:2つのコンピテンシーを1セットにして採点?

試問事項では「Ⅰ技術士としての実務能力」に関して、①コミュニケーション・リーダーシップ、②評価・マネジメントと2つのコンピテンシーを1セットにして採点します。その理由について考えていきます。

まず、①の組合せについてです。技術士の業務は、複数の関係者が関わる複合的な活動です。そのため、複数の利害関係者(発注者、上司、スタッフ、協力会社、地域住民、他部署など)の意見や要求を調整し、業務を円滑に進めるリーダーシップが求められます。

この利害調整を行う上では、関係者の意見を正確に理解し、業務目的を達成するために必要な措置を分かりやすく伝えるコミュニケーションが不可欠です。特に、技術士は高度で複雑な技術を扱うので、リスク・コミュニケーション能力が求められます。

このように、コミュニケーションとリーダーシップは、技術士の業務では切り離して考えることのできない密接な関係にあります。そのため、これらのコンピテンシーを1セットして採点していると考えられます。

次に、②の組合せについてです。業務ではヒト、モノ、カネ、情報、時間などの多様なリソースを使います。これらのリソースは限りがあるため、業務目的を達成するために効率的・効果的に配分(使い分け)しなければなりません。

最適なリソース配分を決定するには、業務の各段階で得られる結果を客観的に評価する必要があります。通常の業務でも、着手段階でリソース配分を計画し、中間レビューでリソース配分を調整し、成果検証でリソース配分の改善策を検討しているはずです。

このように、マネジメントと評価は、技術士の業務プロセスにおいて、切り離して考えることはできません。そのため、これらのコンピテンシーを1セットとして採点していると考えられます。

疑問点3:どんな場合に試問時間が10分程延長されるの?

試問時間は20分以下が基本ですが、カッコ書きにあるように10分程度まで延長される場合があります。この延長規定は、試問時間が20分に短縮された平成25年度から設けられています。ちなみに、平成24年度までの試問時間は45分でした。

では、どのような場合に試問時間が延長されるのでしょう。

その理由について、技術士第二次試験実施大綱では、「受験者の能力を十分確認するため」だとしています。つまり、20分間の試問で受験者の能力を十分確認できない場合、10分程度まで延長するということです。

口頭試験は、よほど致命的な回答をしない限り、不合格になることはありません。しかし、それは受験者の能力が順調に確認できることが前提です。試問時間内に受験者の能力を十分確認ができないケースとしては、次の4ケースが考えられます。

ケース1:回答が長く曖昧で再確認を要する場合

質問への回答が長すぎると、試験官は時間調整のために「もういいです」と説明の途中で打切る場合もあります。回答内容が曖昧な場合は、追加質問や関連質問を多数受けることになり、試問時間も長くなります。

ケース2:実務経験と回答内容が一致しない場合

実務経験証明書(業務経歴・業務詳細)が受験部門・受験科目と異なる、あるいは本人の実績として疑わしいと判断された場合、業務経歴・業務詳細の口頭説明を求められるなど、疑いを晴らすために試問時間が長くなります。

ケース3:質問に即答できず沈黙時間が長い場合

受験者の中には、極度の緊張に襲われ頭が真っ白になり、簡単な質問にも答えられなくなる人がいます。また、自分の知らない専門用語を使って質問されると、質問の趣旨が理解できず沈黙時間が長引くことがあります。

ケース4:技術士としての適格性が不確定の場合

口頭試験は、技術士としての適格性の確認に主眼をおいているので、技術者倫理に関してはしつこく質問されます。「改ざんを命令された経験」を聞かれ、「ありません」と回答しても、「命令されたらどうする?」などの問答が繰返され、試問時間が長引くことがあります。

疑問点4:業務経歴等の確認で試問の意図を考えるとは?

実施内容には、「なお、業務経歴等の内容を確認することがありますが、試問の意図を考え簡潔明瞭にご回答ください」と書かれています。

この「試問の意図を考えて」とはどういう意味なのでしょう。

口頭試験では、基本的に業務経歴は確認されません。しかし、業務経歴が受験部門・受験科目と異なる、あるいは本人の実績として疑わしい場合に業務経歴が確認されます。多くの受験者は、高度の技術を要した業務経歴を見せようとして、業務内容を誇張して書く傾向があります。また、業務詳細では、チームの成果をあたかも自分一人の成果としたり、他人の成果を借用したり、事実に基づかない記述をしている例も少なくありません。

「試問の意図を考えて」とは、このような疑いがあるから業務経歴等の確認をしているので、そこを考えてという意味だと捉えることができます。疑っているのは試験官ですが、真実を知っているのは受験者本人です。ですから、質問の意図をくみ取り、正しく答える責任は受験者側にあります。

口頭試験の採点は、すべて口頭による回答内容に対して行われます。業務経歴等の試問に対しては、チームの中で果たした役割を明確にし、間違い箇所に対しては正直に訂正した方が良い結果につながります。

口頭試験の試験官を20分間(場合によっては30分間)騙し通すことは、ほぼ不可能だと認識した方が良いです。曖昧な説明やごまかしを試みれば、技術的な追加質問を投げかけられ、矛盾点を徹底的に突かれることになります。

受験申込み案内が伝えたい口頭試験への心構え

口頭試験実施内容から浮かび上がる4つの疑問点について、掘り下げて考えてきました。そこから、受験申込み案内が受験者に伝えたい口頭試験への心構えが、次のように整理できます。

心構え1:技術者倫理に反する回答には厳しく対応される

口頭試験では、技術士としての適格性を主眼に採点するので、技術者倫理と継続研さんを深く理解しておく必要があります。また、業務経歴が本人の実績ではないと判断される場合は、技術者倫理(業務履行上の責任)に反するので一発で不合格になります。そのため、実務経験証明書の記載内容については、自分が果たした役割、自分が下した意思決定、自分の挙げた成果を明確かつ簡潔に説明する必要があります。

心構え2:コンピテンシーは関連性を踏まえて採点される

技術士としての実務能力では、「ミュニケーション・リーダーシップ」と「評価・マネジメント」は、それぞれ1セットで確認されます。普段の業務の中で、利害関係者とどのようにリスク・コミュニケーションを取り利害調整を行ったか、業務プロセスにおける評価結果を基にリソース配分をどのように修正・改善したかを説明できることが必要です。

心構え3:試問時間延長を前向きに捉え積極的に回答する

試問時間が延長されると、受験者は「何か問題があるのか?」とネガティブに捉えがちです。しかし、試問時間を延長するのは、「技術士にふさわしい能力をもう少し時間をかけて確認している」とポジティブに捉えて積極的に回答すべきです。試問時間の延長を避けるには、簡潔・明確な回答、受験部門・科目の妥当性説明、沈黙時間を極力短く、倫理違反への毅然とした対応などが有効です。

心構え4:業務経歴等の確認では誠意的に真実を回答する

口頭試験で業務経歴等の説明を求められるのは、本人の実績として疑わしい場合です。回答に当たっては、経歴と受験部門・科目の整合性、業務内での役割・責任範囲、受験者本人の実績と言えるかなど、試験官がどこに疑いも抱いているかを考える必要があります。実務経験証明書の記載で間違いや誇大表現箇所は、口頭で訂正すれば大きな問題にはならないかもしれません。試験管を騙し通そうとする方が、不合格リスクは極めて高くなります。