技術士試験で答案用紙に「専門とする事項」を書くのはなぜ?その答えを探ると、受験者と試験官のマッチング方法がみえてきます。試験官とのマッチングは合否に影響する重要な問題です。今回は「専門とする事項」をどのように書けば良いかを解説します。

技術士試験では受検者と試験官のマッチングが必要

建設部門の受験者の立場や職種は、発注者、建設コンサル、ゼネコン、専門業者など様々あり、業務内容も計画系、設計系、施工系、維持系など様々です。一方、問題の作成や答案を採点する試験官も、研究者、行政官、民間人など立場や職種は様々です。

立場や経験の違いは、専門分野の違いだとも言えます。発注者なら計画系の専門で、コンサルは設計系、ゼネコンは施工系の専門です。専門が違えば、問題解決の妥当性の評価が異なるわけで、筆記試験や口頭試験での採点結果にも影響してきます。

施工技術に関する答案を発注者、コンサル、ゼネコンの3人が採点すると、3人とも同じ評価になるでしょうか。算数のテストのように決まった答えがあるのなら、同じ採点になるでしょうけど、決まった答えのない技術士試験ではそうはいかないと思います。

しかし、技術士試験は科学技術の取扱いに国家がお墨付きを与える試験ですから、受験者と試験官の専門の違いで正当に評価できない仕組みでは困ります。そのため、技術士試験には、受験者と試験官をマッチングする仕組みが必要なのです。

マッチングは誰がどのように行うのか

建設部門の中で、受験者数が最も多い選択科目「鋼構造及びコンクリート」では、受験者数は2,600人を超えます。これに対して答案を採点する試験官は12人です。受験者も試験官も同じ選択科目ですが、鋼構造とコンクリートでは明らかに専門が異なりますし、設計、施工、製造でも扱う専門技術は異なります。つまり、受験者2,600人の専門技術はバラバラで、試験官12人の専門もバラバラなわけです。

マッチングは、専門がバラバラな2,600人分の答案をグループ化して、なるべく専門が近い試験官に振り分ける作業です。答案内容を見てからそれをやろうとすれば、かなり時間のかかる作業です。

文部科学省が公表している資料によれば、筆記試験の答案を採点する試験官(採点委員)は8月末に召集され、その後1ヶ月で採点作業を行うスケジュールが組まれています。そのため、答案内容を見てからマッチングするのは不可能です。しかも、官僚や大学教授などの地位にある試験官が、答案内容を見ながら互いに採点担当を決めるとは考えられません。

では、どのようにマッチングしているのでしょう?

マッチングは受験者と試験官の専門を組み合わせることですから、双方の専門を共通キーワードで表わせれば、専門知識がそれほど無くても簡単に短時間で行えます。この方法なら、日本技術士会の職員でも、膨大な数の答案をグループ化でき、試験官に振り分けることができるはずです。

受験者の専門を表わす「専門とする事項」

受験者の専門を表わすキーワードは、受験申込書に書く「専門とする事項」です。受験したことがある人はわかると思いますが、答案用紙にも「専門とする事項」を書かなければいけません。

これは、答案をグループ化しやすくするためだと思います。「専門とする事項」は受験番号と照合できるので、受験番号だけでもグループ化は可能ですが、答案1枚1枚の受験番号から「専門とする事項」を照合するのは手間がかかります。その手間を省くために、答案に直接書かせているのだと思います。

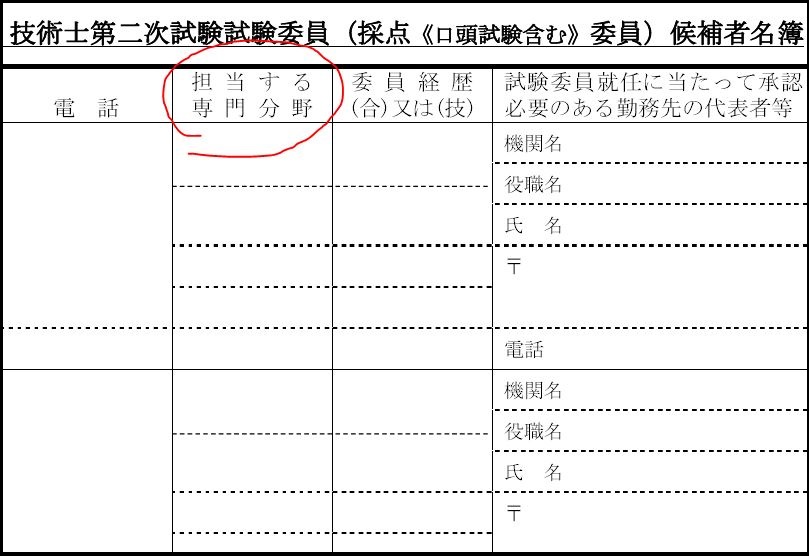

試験官の専門を表わす「担当する専門分野」

現在の試験制度では、問題を作成する試験委員(作問委員)は、筆記試験答案の採点や口頭試験の面接をする採点委員も兼務するのが通例となっています。

試験委員は、技術部門ごとの試験部会専門委員の推薦で選ばれます。各専門委員から候補者名簿が提出されるのですが、この候補者名簿には選択科目・氏名等の他に、「担当する専門分野」を記載することになっています。

試験委員の名簿提出は12月中旬、2月下旬には試験委員の総会が行われます。ということは、受験者より先に採点の専門範囲は決まっているということです。

試験委員名簿の「担当する専門分野」が、どのように記載されているかは分かりません。しかし、後から提出される受験者の専門とのマッチングに使われるのであれば、受験申込書に記載してくる「専門とする事項」になるべく合わせた書き方ではないかと考えられます。

「専門とする事項」は「選択科目の内容」に合わせるのが基本

「専門とする事項」の記載方法は、受験申込書と同時に配布される「受験申込み案内」に次のように書かれています。2019年度版は未だ公表されていませんが、おそらく同じではないかと思います。

<H30年度受験申込み案内より>

専門とする事項は、専門として行っている業務の内容を選択科目表の中の“選択科目の内容”の事項又は同程度の事項を30 字以内で簡潔に記入する。

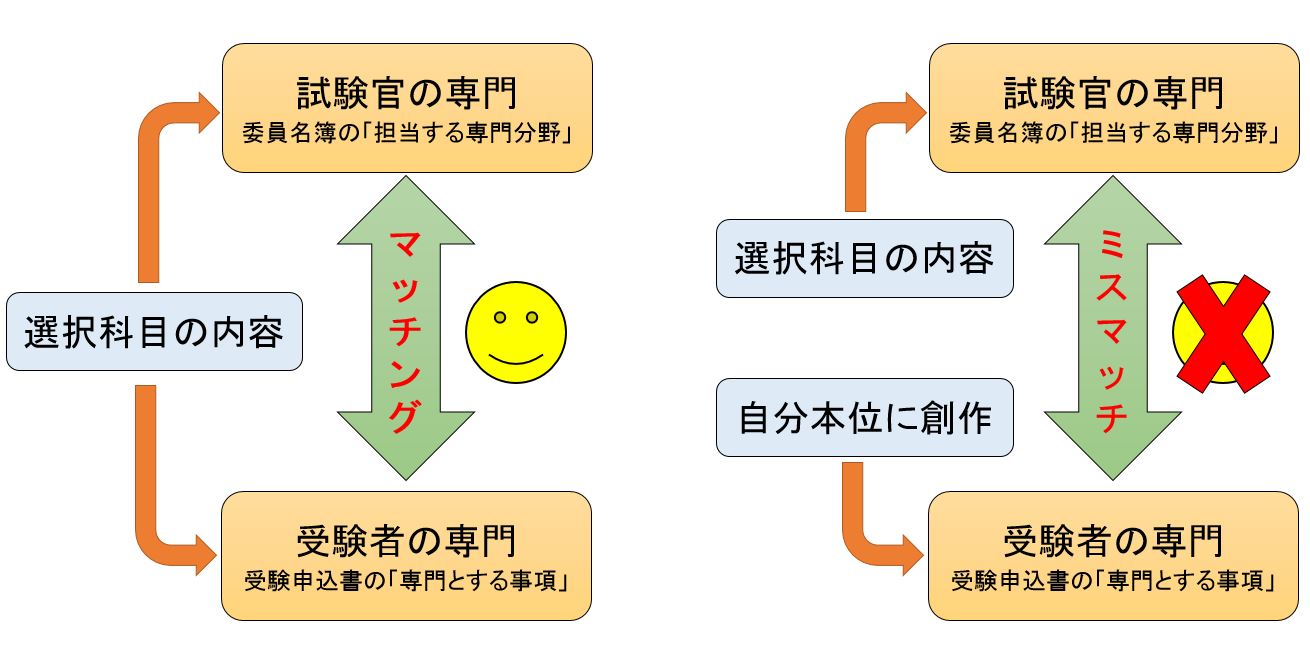

ここで、「選択科目の内容」と同じか、なるべく変えないようにわざわざ書いているのは、ここを大幅に変えられるとマッチングできなくなるからでしょう。したがって、「専門とする事項」は創作してもかまわないのですが、「選択科目の内容」から選ぶのが基本です。

同程度の事項を30 字以内で創作できることになっていますが、その場合でも試験官とのミスマッチの原因とならないように、るべく「選択科目の内容」に合わせた書き方にすべきです。

「専門とする事項」を自分本位に創作するリスク

「選択科目の内容」の中に、自分の経歴にピッタリ合うものが無い。そう思う人は多いかもしれません。自分の経歴に対するプライドや思い入れから、「選択科目の内容」に無い言葉をどうしても使いたがる人もいます。

しかし、「選択科目の内容」が試験官とのマッチング・キーワードで使われるのであれば、自分本位に創作しない方が良いでしょう。

例えば、選択科目が鋼構造及びコンクリートで、「専門とする事項」に「橋梁設計」と書いてあるとどうなるか考えてみてください。専門が鋼構造かコンクリートなのか分かりませんよね。試験官は鋼構造の専門とコンクリートの専門で分かれているでしょうから、少なくともどちらが専門なのか分かるように書かないと、試験官とのマッチングもできなくなります。

また、防災業務の経験をアピールしようとして、「河川防災」や「道路防災」などと書くと、防災の計画なのか施設設計なのかが不明になります。防災というワードの範囲は広いので、使うとしても「河川防災計画」や「道路防災施設」などのような書き方にしないと、試験官とのミスマッチが起こる可能性が大です。

自分本位に創作して合格した人はいますが、それは、たまたま試験官とマッチングしただけかもしれません。一方で、試験官とのミスマッチが原因で、口頭試験で話がかみ合わずに不合格になった人もいます。

何事も絶対はないのですが、「専門とする事項」を自分本位に創作すると、試験官とのミスマッチが起こるリスクが高くなるのは事実です。

「選択科目の内容」の読み方と「専門とする事項」の書き方

2019年度試験では、17部門で選択科目の統廃合や名称変更が行われ、「選択科目の内容」が大幅に変更されます。建設部門は選択科目の統廃合は無いものの、11科目中8科目で「選択科目の内容」が変更されています。変更された内容は、日本技術士会のホームページに新旧対比表が公表されていますので、早めに確認しておくのが良いでしょう。

2019年版の「選択科目の内容」は、とてもわかり難い表記になっています。もともとわかり難かったのが、2019年の変更でさらにわかり難くなった感じです。その原因は、「並びに」「及び」「、」「・」など、似たような接続詞や記号がたくさん並んでいるからです。

「選択科目の内容」が日本語として正しいかどうかは抜きにして、試験官の専門がどのように分かれるのかを意識して読むことが重要です。読むというより、接続詞や記号の意味を理解して、試験官の担当分野に分解すると言った方が正しいかもしれません。

接続詞や記号の意味ですが、まず、「並びに」と「、」は前後が別項目ですから、そこで試験官の担当分野を分けましょう。次に「及び」と「・」は、前後が同類の項目という意味ですから、試験官の担当分野はそこで分かれないと考えます。

例えば、「A並びにB・C、D及びEのア、イ」なら、試験官はA担当、BC担当、DEのア担当、DEのイ担当に分かれると考えれば良いのです。

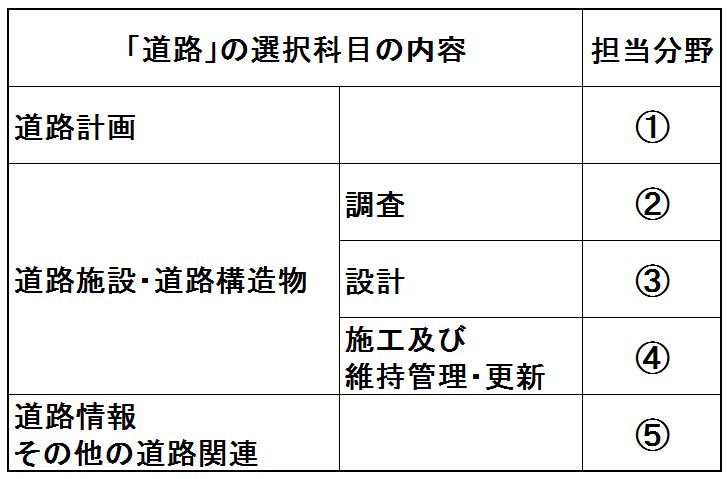

そう言われても、ピンと来ないと思うので、選択科目「道路」の2019年版「選択科目の内容」を例にもう少し説明します。

<道路の選択科目の内容>

道路計画、道路施設・道路構造物の調査、設計、施工及び維持管理・更新、道路情報その他の道路に関する事項

この場合、①「道路計画」担当、②「道路施設・道路構造物の調査」担当、③「道路施設・道路構造物の設計」担当、④「道路施設・道路構造物の施工及び維持管理・更新」担当、⑤「道路情報その他の道路関連事項」担当の5担当に分かれると考えておくべきです。これを表にする以下のようになり、少しはイメージしやすいと思います。

もし、「専門とする事項」に「道路構造物の設計」と書けば③担当の試験官に振り分けられ、「道路施設の維持管理」と書けば④担当の試験官に振り分けられます。舗装工事が専門なら、施工・維持管理系の試験官に振り分けられるのが理想なので、「道路舗装の施工・維持管理」と書けば④担当の試験官に振り分けられます。道路設計を専門とするなら、設計系の試験官に振り分けられるように「道路施設の設計」と書けば良いでしょう。

このように、「専門とする事項」は、どの試験官に振り分けられるかを考えて言葉を選ぶようにしましょう。