新制度の口頭試験では試問事項がこれまでと大きく変わっています。口頭試験では筆記試験で確認していないコンピテンシーが必ず確認されます。これまで定番だった3分プレゼンや受験動機の質問はどうなるのか?令和の口頭試験がどのように変わるのかを考えてみます。

口頭試験内容はどのように変わったのか

口頭試験の試問事項について、旧制度と新制度で比べて見ます。

<旧制度の試問事項(~平成30年度)>

①経歴及び応用能力

②技術者倫理

③技術士制度の認識その他

<新制度の試問事項(令和元年度~)>

①コミュニケーション、リーダーシップ

②評価、マネジメント

③技術者倫理

④継続研さん

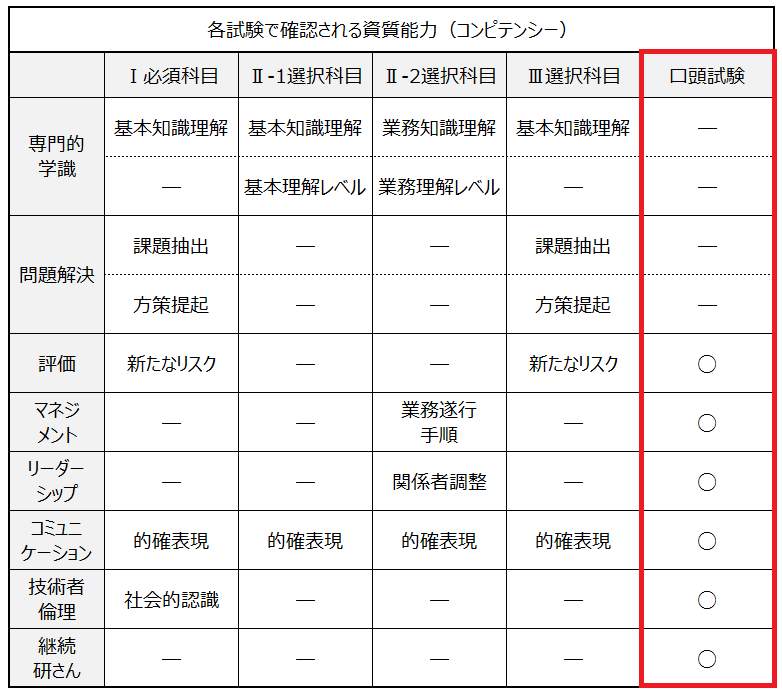

試験時間は20分でこれまでと同じですが、試問事項が3項目から4項目に増えています。この4項目は、文科省が公表していた試験科目別確認項目(下表)のコンピテンシーと同じです。また、経歴や技術士制度に関する試問事項が無くなっているので、試問対象外になったと思われます。

試問事項の①と②には2つのコンピテンシーが含まれているので、コンピテンシー項目としては6項目となります。

試問事項4項目の確認内容とは

この試問事項を決めるベースとなった「今後の技術士制度のあり方」(H28、技術士分科会)には、口頭試験の確認内容として次ぎのように書かれています。

- 技術士として倫理的に行動できること

- 多様な関係者と明確かつ効果的に意思疎通し、多様な利害を調整できること

- 問題解決能力・課題遂行能力:筆記試験において問うものに加えて、実務の中で複合的な問題についての調査・分析及び解決のための課題を遂行した経験等

- これまでの技術士となるための初期の能力開発(IPD)に対する取組姿勢や今後の継続研さんに対する基本的な理解

このことから、試問事項の4項目が次の内容であると理解できます。

令和元年度の試問事項4項目の確認内容

- ①コミュニケーション、リーダーシップとは、多様な関係者と明確かつ効果的に意思疎通し、多様な利害を調整できる能力を確認すること

- ②評価、マネジメントとは、問題解決能力・課題遂行能力を確認すること

- ③技術者倫理とは、技術士としての倫理的行動を確認すること

- ④継続研さんとは、IPDの取組み姿勢や継続研さんの理解度を確認すること

これらの項目を20分の試験時間で確認するので、これまで以上に淡々と質問が進めれることが予想されます。

口頭試験におけるコンピテンシーの確認ポイント

口頭試験では、筆記試験で確認されていないコンピテンシーが必ず確認されます。口頭試験で確認される6つのコンピテンシーの確認ポイントを見ていきます。

業務経歴票の業務詳細において、関係者に対してどのようにコミュニケーションを取り、利害調整をしたのかを整理しておく必要があるでしょう。

業務経歴票の業務詳細について、要求事項と検討したリスク、リスク対策としての資源配分、解決策で派生するリスク及び対応策は、しっかり整理しておく必要があります。

業務詳細で評価、マネジメントのコンピテンシーが確認できなければ、Ⅲ選択科目の解答内容についても質問されるはずです。答案の優先課題とした理由、複数の解決策の選定理由、複数解決策に共通するリスクは整理しておくべきです。

この評価、マネジメントに関する質問は、問題解決能力を確認するためなので、問題解決プロセスをしっかり頭に入れて回答することが重要になります。

技術者倫理:

- 業務遂行にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮した上で、社会、文化及び環境に対する影響を予見し、地球環境の保全等、次世代にわたる社会の持続性の確保に努め、技術士としての使命、社会的地位及び職責を自覚し、倫理的に行動すること。

- 業務履行上、関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。

- 業務履行上行う決定に際して、自らの業務及び責任の範囲を明確にし、これらの責任を負うこと。

技術者倫理のコンピテンシーには、公益確保、法令順守、責任範囲の明確化の3つの項目が書かれています。このうち、公益確保(公衆優先原則、持続性原則)については、筆記試験のⅠ必須科目の設問(4)で問われている内容です。筆記試験をパスした受験者に、同じことを再度確認する必要はないように思います。

そこで、口頭試験では法令順守と責任範囲の明確化についての確認がメインになると思われます。技術士法第45条の秘密保持義務、第46条の名称表示義務については、それを法制化する意味を含め、十分に勉強しておく必要がありそうです。

継続研さんの質問は、これまでも定番でしたが、新制度においても必ず質問されますので、CPDが必要な理由はしっかり理解しておくことが必要です。

また、受験前のIPDから合格後のCPDへ、エンジニアへの成長過程を説明できるようにしておくことも必要になると思います。若い受験者は、IPD(修習内容)について質問される可能性が高いので、しっかり整理しておく必要があるでしょう。

コンピテンシーを確認するための想定質問5選

新制度の口頭試験では、コンピテンシーを確認するために、質問内容がこれまでとは少し変わってくると思います。

技術士としての実務能力の確認では、業務詳細について利害関係調整やリスク評価への質問が必須になりそうです。技術士の適格性では、IPD・CPD関連の質問を受けるので、技術士としての成長過程を整理しておく必要があるでしょう。

どのような質問を受け、どのように答えるべきかについて、私もまだ十分に検討したわけではないのですが、現時点で想定しておくべき質問を5つ紹介しておきます。

- 業務詳細において、関係者とどのような方法で利害調整を行ったか?

- 業務詳細において、検討した複数の選択肢に共通するリスクとは?

- 業務詳細において、業務遂行上の留意点と資源配分で工夫した点は?

- 能力開発について、実務や自己研さんを通じてどのように行ってきたか?

- 技術士を取得後は、どのように成長していこうと考えているか?

ちなみに、1番目はコミュニケーションとリーダーシップ、2番目は評価、3番目はマネジメント、4番目と5番目は継続研さんを確認する想定質問です。なんとなく、こんな感じで質問してくる可能性が高いと考えています。

まとめ

試問事項や確認されるコンピテンシーを見ると、これまで定番だった受験動機、技術士定義などの質問は、あまり意味を持たないので無くなる可能性が高いように思います。さらに、口頭試験で恒例だった業務経歴の3分プレゼンも、今年度から無くなるかもしれません。

そのため、受験参考書やネット上に挙がっている想定質問は、旧制度における体験から蓄積されたもがほとんどなので、それらをあまり鵜呑みにしない方が良いと思います。

また、筆記試験と同様に、口頭試験も質問事項のフォーマット化が進めれる可能性は高く、質問順番、質問内容が統一されると考えられます。それにより、部門・科目・試験官による質問内容や難易度の格差は小さくなるのは良いのですが、試験官の判断で温情を施す場面も少なくなることが予想されます。

どうなるかは、口頭試験が終わって受験者からの情報を見ないとわかりませんが、コンピテンシー確認型の試験に変わったのですから、確認されるコンピテンシーの本質をしっかり理解しておくことが重要だと思います。