口頭試験では問題解決・課題遂行能力の筆記答案が使われるのに、試問事項にコンピテンシー「問題解決」が入っていません。でも、問題解決能力を発揮した実務経験は必ず確認されることになっています。「問題解決」はなぜ試問事項に無いのか、その理由と対応策について説明したいと思います。

口頭試験の試問事項と確認内容

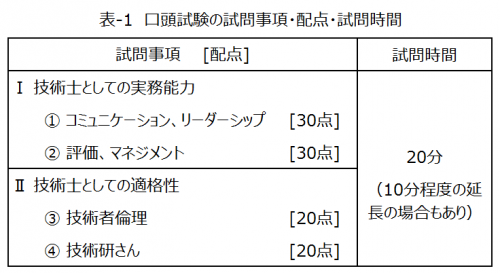

口頭試験の試問事項・配点・試問時間は、表-1のように公表されています。

この表だけを見ると、口頭試験では①~④の試問事項に示された6つのコンピテンシーが確認されると考える人は多いのではないでしょうか。しかし、これはあくまで試問事項であって、確認する内容ではありません。

口頭試験の確認内容は、「今後の技術士制度の在り方について」(H28、科学技術・学術審議会技術士分科会)の中で以下のように書かれています。ちなみに、以下の確認内容が先に決められ、後から表-1の試問事項が設定されています。

<口頭試験の確認内容>

- 技術士として倫理的に行動できること

- 多様な関係者と明確かつ効果的に意思疎通し、多様な利害を調整できること

- 問題解決能力・課題遂行能力:筆記試験において問うものに加えて、実務の中で複合的な問題についての調査・分析及び解決のための課題を遂行した経験等

- これまでの技術士となるための初期の能力開発(IPD)に対する取組姿勢や今後の継続研さん(CPD)に対する基本的な理解

「今後の技術士制度の在り方について」は、文部科学省のHPからダウンロードできますので確認してみてください。

各試問事項の採点内容

表-1の試問事項に口頭試験の確認内容をはめ込むと、各試問事項の採点内容が次のように見えてきます。

<各試問事項の採点内容>

Ⅰ技術士としての実務能力

①コミュニケーション・リーダーシップ[30点]

業務経歴・業務詳細の内容から、多様な関係者と明確かつ効果的に意思疎通し、多様な利害を調整できる能力について採点する。

②評価・マネジメント[30点]

業務詳細の内容から、複合的な問題についての調査分析能力、課題抽出能力、方策提起能力、リスク評価能力、課題遂行マネジメント能力について採点する。

Ⅱ技術士としての適格性

③技術者倫理[20点]

技術士の義務・責務や技術士倫理綱領の内容を理解し、技術士として倫理的に行動できるかを採点する。

④継続研さん[20点]

技術士となるための初期の能力開発(IPD)に対するこれまでの取組姿勢、技術士資格取得後の継続研さん(CPD)に対する基本的な理解について採点する。

試問事項②の評価・マネジメントでは、業務詳細の内容から問題解決・業務遂行能力を確認されることになります。問題解決能力とは、コンピテンシーの定義を要約すれば、複合的な問題についての調査分析能力、課題抽出能力、方策提起能力です。

業務詳細に関する質問から、問題解決・課題遂行能力が技術士レベルだと確認できなければ、筆記試験答案でその能力を確認することになると思います。このことは、これまでの口頭試験で課題解決能力を業務詳細と筆記答案から確認していたのと同じことです。

試問事項に「問題解決」が無い理由

試問事項②に問題解決のコンピテンシーが無い理由を、私なりに考えて見ました。

まず、口頭試験で使われる業務経歴票に何を求めていたかですが、「今後の技術士制度の在り方について」では、次のように書かれています。

【1)受験申込み時】

・受験申込者について、以下を記載した「業務経歴票」の提出を求める。

(これまでに従事した業務の内容、業務を進める上での問題や課題、技術的な提案や成果、評価及び今後の展望など)

※なお、業務経歴票は口頭試験における試問の際の参考にする。

ここで、カッコ内に書かれている「業務を進める上での問題や課題、技術的な提案や成果」は、問題解決のコンピテンシーに相当する内容です。つまり、業務経歴票には問題解決能力を発揮した業務の提出を求めていたということです。

ですから、口頭試験では問題解決能力自体を確認しなくても、その能力を発揮したとする業務詳細の内容が、本人の実績かどうかを確認できれば良いということになるので、試問事項②に問題解決まで書かなかったのだと考えられます。

試問事項②への心構えと準備

試験官は、業務詳細の内容について、複合的な問題の解決プロセス、リスク評価と対応策、要求事項のトレードオフを踏まえた課題遂行マネジメントについて質問してくると思われます。

確認したいコンピテンシーは、筆記試験も口頭試験も同じですから、質問内容は筆記試験のⅡ-2選択科目やⅢ選択科目の設問と同様になると思います。筆記試験の出題テーマを業務詳細の内容に置き換えて、回答を準備しておく必要があるでしょう。質問の仕方として、「~について説明してください」というような型式になりそうなので、ある程度説明時間を与えられると思います。そのため、これまでのように業務詳細を3分プレゼンした後で質疑応答するスタイルはとらないと考えます。

業務詳細はあくまで口頭試験の参考資料で、業務詳細の文章自体は採点されません。ですから、文章で書かれていないことや省略したこと、あるいは間違い箇所や不適切な表現は、口頭説明で補足・修正してかまいません。業務詳細に関する試問では、ボロが出ないように回答は慎重になりがちです。しかし、確認したいコンピテンシーが試験官に伝わらなければ何の意味も無いわけですから、伝えるべきことはしっかり伝えることが必要です。

業務詳細に関する回答から問題解決能力・課題遂行能力が確認できない場合、あるいは筆記答案からそれらの能力が不足していると判断された場合は、Ⅲ選択科目の解答内容についても質問されます。質問の目的は、複合的な問題を解決する能力を確認するためですから、問題解決プロセスを踏まえて課題抽出、方策提起、リスク評価をしっかり説明できるように準備することが大切です。

全部門で統一される基本質問を想定する

試験で確認するコンピテンシーが統一されたことに伴い、それを確認する質問事項も統一されると予想されます。このことは、これまで部門や科目でバラバラだった筆記試験の設問が、全部門・全科目で統一されたことからもうかがえます。

そのため、新制度の口頭試験では、公平性・公正性を確保する観点から、全部門・全科目で同一の基本質問が用意され、回答に対する加点基準もある程度細かく設定されると考えられます。質問の仕方も試験官でばらつかないように留意されるでしょうから、事務的な質問に淡々と答えていく形で試験は進められるでしょう。

試問事項②に関する基本質問は、業務計画能力、業務遂行能力、要因分析能力、課題抽出能力、方策提起能力、リスク評価能力を確認するような内容になる考えられます。断定はできませんが、以下のような基本質問を想定しておく必要はあるでしょう。

<②評価・マネジメントに関する基本質問例>

- 詳述業務の計画時点で、何を調査、検討すべきと判断しましたか?

- 詳述業務の遂行にあたって留意した点と工夫した点を説明してください。

- 詳述業務に書かれた課題はどのような視点から分析して抽出しましたか?

- 詳述業務に書かれた課題が最も重要と考えた理由を説明してください。

- 詳述業務で比較検討した複数の解決案を説明してください。

- それらの解決案に共通して発生するリスクと対応策を説明してください。

おわりに

新制度の口頭試験がどのように行われるかは、実際に始まって見なければ分かりません。しかし、試問事項や確認内容が変わったのですから、これまでの経験則を一旦リセットして対策を講じる必要があるでしょう。

onowithでは、現時点で最も有効と考える口頭試験対策を電子書籍(PDF、Kindle)にて販売しています。新制度試験の実態が見えない中で、想定問答の作成に向けて参考にしていただければと思います。