口頭試験の試験官は、20分間で対象コンピテンシーを全て確認し、公正に採点しなければなりません。試験官はどのような方法で採点するのか。今回は新たな口頭試験の採点方法を推定し、絶対に避けたい不合格パターンを合否シミュレーションから考えてみたいと思います。

Ⅰ実務能力とⅡ適格性の配点ウェイトが6:4の理由

口頭試験の試問事項の配点ウェイトは、次のようにⅠ実務能力とⅡ適格性で6:4の割合になっています。なぜ配点ウェイトに差がついているのか、その理由から考えていきます。

<口頭試験の試問事項と配点>

Ⅰ技術士としての実務能力

①コミュニケーション・リーダーシップ [30点]

②評価・マネジメント [30点]

Ⅱ技術士としての適格性

④技術者倫理 [20点]

⑤継続研さん [20点]

試問事項①②では、業務経歴票を使って技術士レベルの実務能力があるかを確認されます。試問事項①は関係者との利害調整能力、試問事項②は複合的な問題の解決能力が主な確認内容になります。

確認対象コンピテンシーは、コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントとなっていますが、実質的には問題解決を加えた5つのコンピテンシーになるはずです。そのため、試問事項①②は確認事項が多くあるため、質問数も多くなってきます。

経験業務は受験者個々で違いますから、同じ質問をしても回答内容はそれぞれ違ってきます。また、全員が確認したい能力を端的に回答するとは限りません。そのため、試問事項①②では、一つの事項を確認する時間も長く取っておく必要もあるでしょう。

一方、試問事項③④は、技術士法や技術士倫理綱領、CPDガイドラインなどの既存資料を勉強すれば答えられる質問内容ですから、確認項目も少なく、確認時間も短くて澄むでしょう。適格性の確認というより、実際は勉強して覚えた知識の確認といった方が良いかもしれません。

このように、Ⅰ実務能力とⅡ適格性は、確認項目の数や確認に要する時間に違いがあり、その割合から配点ウェイトが6:4になっているものと考えられます。

基本質問ごとの採点は5段階評価が適している

別の記事でも書きましたが、新制度の口頭試験では、確認する技術士コンピテンシーが統一されたことに伴い、全部門で同一の基本質問が用意され、1問当たりの評価基準も細かく設定されると思います。

基本質問1問ごとに評価点を付ける場合、試験官は受験者の顔を見ながら短時間で採点しなければいけないので、3~5段階評価が現実的だと考えます。正解が無いものに評価点をつけるのですから、飲食店やホテルを評価するように、格付けの星を付けるようなことしかできないはずです。

これまでの口頭試験のように、応用能力というやや曖昧な定義の能力を確認するのであれば、公正性の幅もある程度広く捉えることができるため、試験官の裁量に任せてザックリと3段階評価でも良かったと思います。

しかし、新制度の口頭試験では、評価するコンピテンシーがある程度細かく定義されたため、これまでと同様にザックリとした3段階評価では公正性が確保されません。さらに、多数の受験者が同じ質問を受けるのであれば、同じ回答に対して採点に差が付かないようにしなければなりません。そのため、基本質問1問あたりの評価方法は、5段階評価の方が適していると思います。

以下に示すような5段階評価であれば、基本質問毎に採点していくことは、試験官にとってそれほど難しいことではないと思います。

<基本質問1問当りの評価方法の推定>

最高レベル5点:★★★★★

高いレベル4点:★★★★☆

普通レベル3点:★★★☆☆

不足レベル2点:★★☆☆☆

不適レベル1点:★☆☆☆☆

なお、断定はできませんが、もし「不適レベル1点」の評価が1つでもあれば、他の評価がいくら良くても不合格になると思います。専門分野が違う、公益確保優先を知らないなどは、間違い無く「不適レベル1点」と評価されるはずです。

試問事項の採点基準と試問時間を推定する

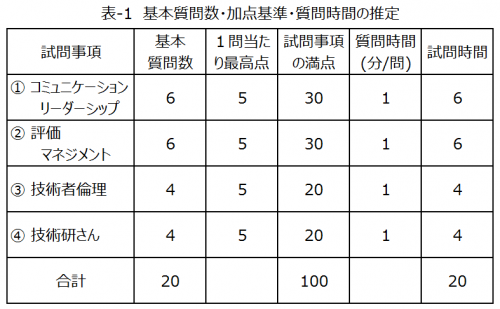

これまで説明してきたことを総合すると、各試問事項の基本質問数、加点基準、質問時間は、表-1のようになるのではないかと推定されます。

基本質問数は全試問事項で20問、1問当たり1分から0.5分とすれば、実質16分の質問時間となり、追加質問を加えても20分以内に4つの試問事項を採点することができます。また、加点基準を1問当たり5点満点とすれば、各試問事項の満点は公表された配点基準と同じとなります。

どの程度の追加質問があるかは、回答内容で異なってくるとは思いますが、時間的にはそれほど余裕は無いので、ダメな答えには低い点数を付けて淡々と質問を進めるように思います。

合否シミュレーションから不合格パターンを考える

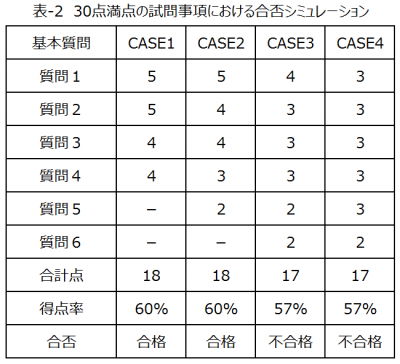

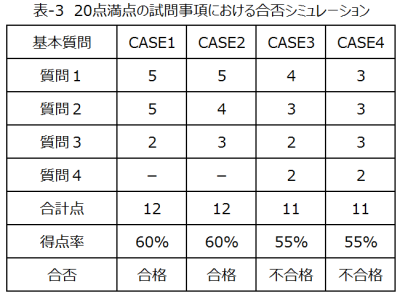

上記の採点方法を基に合否シミュレーションを行いました。表-2は30点満点(試問①②)の場合、表-3は20点満点(試問③④)の場合の結果です。ちなみに合格ラインは、各試問事項で60%以上ですから、30点満点なら18点で合格、17点で不合格、20点満点なら12点で合格、11点で不合格となります。

いずれのCASEを見ても、1問の得点が合否に大きく影響することがわかります。CASE1のように高得点の回答が多ければ、全ての質問数に回答しなくても60%以上の合格ラインに達することができます。前半の質問で高得点を連発すれば、試験時間が短くても合格できるというわけです。

逆に、CASE4のように得点3の無難な回答を続けていても、たった1問の評価が低いだけで不合格になります。時間一杯使ってまんべんなく質問され、全て無難に答えたのに不合格になる人は、このパターンなのだと思います。本人は間違った回答はしていないという認識ですから、不合格とされても納得できないでしょう。

以前から、口頭試験は加点法式で採点され、合格ラインに達した時点でその試問事項についての質問が打ち切られると言われてきました。この点については、新制度の口頭試験でも同じでしょう。

なお、質問順番が全ての試験官で統一されない可能性もあります。従って、新制度の口頭試験でも、受験者が全て同じ質問を受けるとは限らないと考えておいた方が良いでしょう。

おわりに

口頭試験で不合格になれば、また筆記試験から受け直さなければいけません。そのため、ボロが出ないように、無難な回答で逃げ切ろうという考えになりがちです。しかし、全ての質問事項を評価点3の無難な回答で逃げ切ったとしても、合格ラインの60%ギリギリですから、その考えは極めて危険だということを知っておくべきです。

onowithでは、現時点で最も有効と考える口頭試験対策を電子書籍(PDF、Kindle)にて販売しています。新制度試験の実態が見えない中で、想定問答の作成に向けて参考にしていただければと思います。