2020年度技術士二次試験の実施スケジュールが公表され、そろそろ受験勉強を本格的にスタートする人も多いと思います。合格のためには、受験申込書の書き方、筆記試験の解答方法を知っておくことが極めて重要になります。今回はこれらの重要ポイントをまとめてみました。

2020年度の技術士二次試験スケジュール

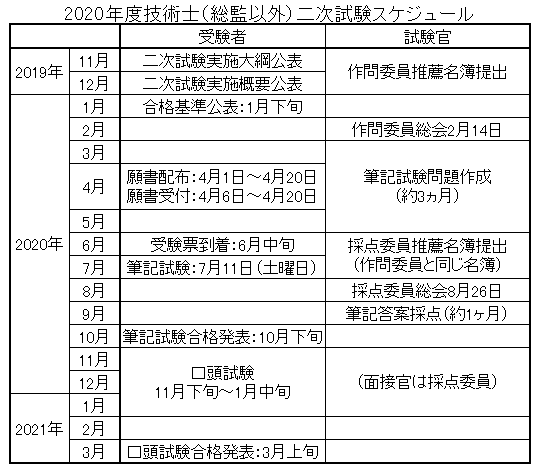

まずは、今年度の技術士二次試験スケジュールを確認しておきましょう。日本技術士会HPには受験者向けのスケジュールしか公開されていませんが、試験官のスケジュールも決まっており、両者を並べると次のようになります。

受験申込書の受け付け締め切りは4月20日です。なお、3月に東京、神奈川で実施される一次再試験の合格者は、5月8日まで受験申込が可能です。受験申込書は、書類不備や記載漏れなどで再提出もあり得ますから、なるべく早めに準備しておきましょう。

申込書の様式は、4月1日から日本技術士会のHPからダウンロードできます。様式自体は昨年と変わらないと思いますので、昨年の様式で事前に準備しておくのも良いでしょう。

筆記試験は、7月第3月曜日の「海の日」に実施されるのが通例ですが、今年は東京オリンピックの関係で、実施日が昨年より4日早まっています。開会式の2週間前ですが、主要都市に観光客が押寄せそうなので、宿泊で受験予定の人は、ホテルを早めに確保した方が良いかもしれません。

受験申込書作成の重要ポイント

申込書ポイント1:専門とする事項で試験管との相性を良くする

技術士試験に合格するには、筆記試験の採点や口頭試験の面接を行う試験官との相性が重要なポイントになります。

試験管との相性を良くするためには、試験管と専門事項を合わせる必要があります。そのマッチング要素は、4月に提出する受験申込書に書く「専門とする事項」しかありません。試験管も、推薦を受ける際に「担当する専門分野」を提出します。

試験管が「担当する専門分野」をどのように書くかは不明です。しかし、受験者との専門分野をマッチングする目的なら、受験者と同じ項目から選択して書いていることは十分考えられます。

「専門とする事項」は、自分の試験管を誰にするか決めてもらうためだと割り切って、素直に技術士会が示す選択科目の内容から選ぶのが無難です。

申込書ポイント2:経歴票には複合的な問題を解決した業務を書く

業務経歴票の5業務の書き方のポイントは、受験する専門分野で複合的な問題を解決した業務内容が伝わるように書くことです。

業務内容には、複合的な問題を示す「安全性、経済性、破壊、保全」などの言葉を使い、解決したことを示す「対策、解決、究明、解明」などの言葉を使うようにします。さらに、最初の方で「地盤、土質、鋼製、コンクリート、道路、河川、工事、施工、環境」などの言葉を使い、最後を「計画、研究、設計、分析、解析、試験、評価、検討、策定」などの言葉で締めると専門分野の業務を示すことができます。

それらを組み合わせると、「施工時の安全性確保に向けた対策検討」、「地盤の破壊原因の究明と対策設計」、「環境保全対策の有効性分析と経済性評価」などの表記になり、専門分野での複合的な問題を解決した業務であることが伝わるようになります。

申込書ポイント3:業務内容の詳細には問題解決プロセスを書く

新制度の技術士試験の目的は、複合的なエンジニアリング問題について、問題の本質を明確にし、調査・分析することによってその解決策を導出し遂行できる能力を確認することです。その能力は、問題解決能力・課題遂行能力と呼ばれていて、能力自体は筆記試験でも確認されます。

口頭試験では、問題解決能力・課題遂行能力について、「実務の中で複合的な問題についての調査・分析及び解決のための課題を遂行した経験等」を確認することになっています。そのための参考資料とされるのが業務内容の詳細です。ですから、業務内容の詳細は、複合的な問題について調査・分析し、解決のための課題を遂行した経験を書かなければいけません。

書き方は、試験管が「複合的な問題の解決ストーリー」、「問題解決過程の思考プロセス」、「解決策の効果・リスク・改善策」を読み取れるようにすることが重要なポイントになります。次のようなタイトル構成にして、内容をバランスよく埋めていくのが良いと思います。

<業務詳細のタイトル構成と内容>

【業務の内容】:業務概要、立場・役割

【問題・課題】:問題分析、課題抽出

【提案・成果】:解決策、得られた成果

【評価・展望】:新たなリスク、改善策

業務内容の詳細では、高度な技術の使用、先進的な技術開発、有名プロジェクトへの参加などをアピールしようと考える人は多いかもしれません。でも、あなたの問題解決能力・課題遂行能力を評価できないのであれば、それを書いてもなんらアピールにはなりません。

また、口頭試験ではコミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントについて質問されますが、確認されているのはそれらの能力ではなく、それらの能力を発揮した業務経験だということを忘れないようにしましょう。

筆記試験対策の重要ポイント

筆記試験問題の出題形式

令和元年度から、筆記試験問題の出題形式は、技術部門・選択科目を問わず、次のように統一されています。

<必須科目Ⅰの出題形式>

前文:社会的背景、ニーズ・目標

設問(1):技術部門的テーマ、多面的に課題を抽出し分析

設問(2):最重要課題を1つ挙げ、複数の解決策を提示

設問(3):解決策に共通して生じる新たなリスクと対策

設問(4):業務遂行における技術者倫理、社会持続性の要件

<選択科目Ⅱ-1の出題形式>

設問:選択科目的テーマの定義、内容、種類、特徴、原因、機構、対策、方法、課題、留意点

<選択科目Ⅱ-2の出題形式>

前文:業務条件の付与、解答者の立場を仮定

設問(1):調査、検討すべき事項とその内容

設問(2):留意点、工夫点を含めた業務手順

設問(3):効率的・効果的に進めるための関係者調整方策

<選択科目Ⅲの出題形式>

前文:社会的背景、ニーズ・目標

設問(1):選択科目的テーマ、多面的に課題を抽出し分析

設問(2):最重要課題を1つ挙げ、複数の解決策を提示

設問(3):解決策に共通して生じる新たなリスクと対策

各試験問題の設問は、技術士コンピテンシーを確認する設問となっていて、どのコンピテンシーを確認するかは次の表ように決まっています。

筆記ポイント1:じっくり読まなくても解答趣旨が理解できるタイトル構成とする

試験官は、問題を作る作問委員と答案を採点する採点委員に分かれますが、兼務するのが通例になっています。つまり、問題文を作った人が採点もしているということです。試験問題は3月~5月の約3ヵ月間で作成され、答案は9月の約1ヶ月間で採点されます。

試験管の人数は選択科目で違いますが、例えば、建設部門の道路科目の試験官は6人しかいません。道路科目の受験者数は2千人を超えます。その人数分の答案を1カ月で採点するのですから、じっくり読んでもらえると思わない方が良いです。逆に言えば、じっくり読まないと理解できない答案は、不合格の可能性が極めて高いということです。

そこで、合格のためには本文をじっくり読まなくても、解答趣旨を理解してもらえるようなタイトル構成とすることが重要になります。

筆記ポイント2:課題抽出や対策提案では必ず理由を示して論理的思考能力を見せる

試験管は、「文章が上手いか」「知識があるか」を見ているのではなく、あなたの論理的思考能力を見ているのです。技術士は、論理的思考に基づき問題を解決する能力を持っていなければなりませんから、答案ではその能力を見せる必要があります。論理的思考能力を見せるために、課題抽出や対策提案では必ず理由を書くことが重要ポイントになります。

いきなり「課題は〇〇である」という書き方は、論理的思考能力が見えないので低評価になります。課題抽出を書くなら、「~の理由から、課題として〇〇を抽出する」「課題として〇〇を抽出する。その理由は~」のように、必ず理由を書かねければ合格できないと考えておくべきです。

課題の抽出理由が書けないのは、問題点を分析していないからで、問題点が見えていないから対策効果の評価はもちろん、新たに発生するリスクも評価できていないことになります。。

筆記ポイント3:必須科目Ⅰと選択科目Ⅲは問題解決7ステップを踏まえて解答する

必須科目Ⅰと選択科目Ⅲでは、設問(1)で課題抽出能力、設問(2)で方策提起能力、設問(3)でリスク評価能力が試されます。これらの能力を技術士コンピテンシーの内容に照らし合わせると、各設問の確認項目は以下のように7項目あることがわかります。

設問(1)の確認事項(課題抽出能力)

・複合的な問題の内容を明確しているか

・現状を多面的に調査・把握しているか

・発生要因や制約要因を分析して課題を抽出しているか

設問(2)の確認事項(方策提起能力)

・相反する要求事項と及ぼす影響度から重要課題を抽出しているか

・重要課題に対して複数の選択肢を提起できているか

設問(3)の確認事項(リスク評価能力)

・波及効果として新たに発生するリスクを評価しているか

・リスクを具現化させないための対策を評価しているか

上記の7項目に対して、問題解決を7ステップで捉えて解答すれば、確認内容を網羅する答案を書くことができます。問題解決7ステップによる解答方法については、以下の記事で解答例を示して解説しているので参考にしてください。

筆記ポイント4:必須科目Ⅰの技術者倫理は公衆利益の最大化と環境負荷の最小化を書く

必須科目Ⅰの設問(4)では、解答した課題解決を業務として遂行する場合の技術者の倫理要件が問われます。

技術者倫理の範囲は広いのですが、この設問で問われるのは、公衆優先原則、持続性原則に対する認識についてです。技術士倫理綱領10項目でいうなら、1項目目の「公衆の利益優先」と2項目目の「持続可能性の確保」のことです。

「公衆の利益優先」とは、業務遂行に当たって、企業利益よりも公衆の安全や健康を優先し、それが脅かされる事態に遭遇した時は、雇用者や依頼者にそれを知らせて防止を求めるということです。コストと安全のトレードオフ解決が課題なら、限られたコストの中で公衆の安全を最大とする解決策を導くことが、技術者の倫理的要件になるとの認識を書けば良いでしょう。

また、「持続可能性の確保」とは、業務遂行に当たって、予見し得る環境への影響を可能な限り最小となるよう努力するということです。解決策の選定や実施に当たっては、資源・エネルギーの消費量や廃棄物の排出量を最小化し、生態系への影響を最小化する必要性を書けばよいと思います。

筆記ポイント5:選択科目Ⅱ-1は過去問から出題テーマを絞り解答を準備しておく

選択科目Ⅱ-1は専門知識の問題です。解答にロジックは必要なく、教科書的答えを書けば合格点に達します。過去問題から出題頻度の高いテーマを収集して、「定義・内容、種類・特徴、原因・機構、対策・方法、課題・留意点」を整理しておきましょう。

選択科目Ⅱ-1は、1問につき解答用紙は1枚ですから、たくさんキーワードを覚えても書ききれません。解答用紙1枚に、試験官に絶対見せたいキーワードが5つもあれば十分なはずです。

自分の得意分野のテーマが出題されると、ここで高度な技術力を見えようと、解答に時間をかけ過ぎてしまいがちです。高度な知識の有無で合否を決める試験ではないので、ここで時間を費やすのは極めて無駄だと言えます。選択科目Ⅱ-1は、解答に時間をかけ過ぎない事がポイントになります。

筆記ポイント6:選択科目Ⅱ-2は業務計画時のリスクと工程毎の関係者調整を示す

選択科目Ⅱ-2は、業務計画時点におけるリスク評価と業務マネジメント計画を問われていると考えれば良いでしょう。

設問(1)の調査、検討すべき事項とその内容に対しては、業務を遂行する上でどのようなリスクが考えられ、それを把握し評価するために何を調査し検討すべきかを提示します。例えば、住宅地での工事なら、振動や騒音で住民からクレームが来るリスクが考えられ、そのため、環境基準や地盤特性を調査し、対策工の適用性を検討することを示します。

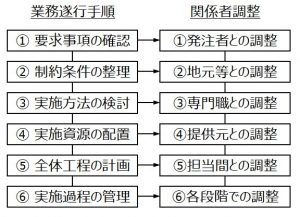

設問(2)の業務遂行手順と設問(3)の関係者調整は、文字だけで説明するより、以下のようなフローを示して説明する方がわかりやすいと思います。

新制度試験では、利害関係者との調整能力を重要視しているので、設問(3)の出来がⅡ-2の採点に大きく影響すると思います。どの段階で誰とどのように関係調整をすれば、業務が効率的・効果的に進むのかを意識した解答が必要になります。

住宅地での工事なら、振動騒音対策で手戻りとならないよう、住民説明や専門業者との調整をどの段階で行うかを示せば良いでしょう。

フロー図があれば、「②の工程で地元住民と協議により制約条件を設定し、③の工程で専門工事業者と使用機材について調整することによって、手戻りリスクを最小とする」など、説明もしやすくなります。

筆記ポイント7:必ず手書き練習をして1枚30分の解答ペースに慣れておく

筆記試験の模擬答案をワープロで作成している人は多いと思います。しかし、筆記試験本番では、全て手書きで解答しなければなりません。手書きでは、ワープロなら当然できたことができなくなります。

手書きでは、自動で漢字変換がされず、辞書機能も使えません。ワープロではDeleteやBack-Spaceキーで削除や修正は簡単にできますが、手書きでは消しゴムを駆使するしかありません。なるべく消しゴムを使わないように、考えながら丁寧に書こうとすると、時間切れになってしまいます。

手書きスピードは個人差があるので一概には言えませんが、試験時間と答案枚数を考えると、1枚30分ペースで手書きできないと、本番ではかなり苦しむと思います。手書きに慣れておくことも、合格への重要ポイントになるでしょう。