選択科目Ⅱ-2は調査検討事項、業務遂行手順の留意点・工夫点や関係者調整など、多くの項目を短時間で2枚にまとめる要約力が必要です。手順を追って要領よく説明するには、図を使う方法が有効です。今回は、図を使って説明するⅡ-2の解答方法と解答例を紹介します。

出題内容と評価対象コンピテンシー

選択科目Ⅱ-2の概念、出題内容、評価項目は次の通りです。

| 概念 | これまでに習得した知識や経験に基づき、与えられた条件に合わせて、問題や課題を正しく認識し、必要な分析を行い、業務遂行手順や業務上留意すべき点、工夫を要する点等について説明できる能力 |

| 出題内容 | 「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるかどうかを問う。 |

| 評価項目 | 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)のうち、専門的学識、マネジメント、コミュニケーション、リーダーシップの各項目 |

出題内容では、業務遂行手順と留意点・工夫点を問うことになっていますが、主な評価対象コンピテンシーは「マネジメント」と「リーダーシップ」ですから、リスク対応と関係者調整をしっかり解答しなければ、評価は低くなります。その他「専門的学識」は業務遂行上遵守すべき法令・基準への認識が、「コミュニケーション」は多数の項目を2枚にまとめる要約力が、評価のポイントになると思います。

3つの設問に対して解答する内容

選択科目Ⅱ-2は、指定された業務テーマに対して、担当責任者としての業務遂行計画を解答していきます。設問は次の3つに分かれていますが、問われているのは計画時点における想定リスクに基づく業務マネジメント計画の策定能力と説明能力です。

前文:業務条件の付与、解答者の立場を仮定

設問(1):調査、検討すべき事項とその内容

設問(2):留意点、工夫点を含めた業務手順

設問(3):効率的・効果的に進めるための関係者調整方策

設問(1)に対しては、業務計画時点で想定されるリスクを示して説明し、その上でリスク評価やリスク対策検討をするための調査・検討項目を提示します。設問(1)で調査・検討項目の内容説明を問われていますが、想定リスクの説明がその解答に我当しますから、調査検討手法を長々説明する必要はありません。

設問(2)に対しては、(1)で提示した想定リスクを最小にして対策効果を最大とするための業務プロセス計画を示し、各プロセスでの留意点や工夫点を説明します。

設問(3)に対しては、(2)で示した各プロセスにおいて、どの関係者と、何をどのように調整するかを説明します。

業務プロセス図を使う解答手順

固定したタイトルを用意する

設問が3つなので、それに合わせて大タイトルを以下のように3つ用意します。「1.調査・検討すべき事項と内容」には、業務着手時点で想定されるリスクとリスクを評価と対策を検討するために必要な調査・検討項目の2項目を示しますから、2つの小タイトルを用意します。以下のタイトル構成は、どんな問題に対しても変えないようにします。

1.調査・検討すべき事項と内容

1.1業務計画時に想定すべきリスク

1.2リスク評価と対策検討に必要な調査・検討項目

2.業務遂行手順と留意点・工夫点

3.効率的・効果的に進める関係者調整方策

解決策の有効性が低下するリスクを考える

問題文で与えられる業務テーマは、それほど難しい内容ではありません。そのため、前文を読めば解決策はある程度思いつくはずです。解決策が思いついたら、その解決策の有効性が低下するリスクを考えます。この時、リスク要因も併せて考えます。そして、その内容を小タイトル「1.1業務計画時に想定すべきリスク」に書き込みます。

例えば、軟弱地盤上の構造物基礎対策がテーマであれば、解決策として杭基礎が思いつくはずです。この時、支持層の傾斜(リスク要因)の可能性があるので、杭の根入れ不足による支持力不足(有効性の低下)が起こるリスクを想定します。このようにリスクを想定できたら、1.1の内容として「支持層の傾斜による根入れ不足」を書き込むようにします。

リスク要因の究明と対策検討に必要な調査・検討項目を考える

解決策の有効性が低下するリスクを示したなら、そのリスク要因を明らかにするための調査項目を考えます。そして調査結果に対して対策の検討項目を考えます。この内容は、「1.2リスク評価と対策検討に必要な調査・検討項目」に書き込みます。

先ほどの杭基礎の例であれば、支持層傾斜を調べるためにはボーリングにより支持層の深さを調査し、その調査結果を基に支持層への根入れ長さを検討するのが一般的です。この内容を1.2に「支持層の深度調査」「根入れを確保する杭長の検討」と書き込むようにします。

このように、1.2には必ずしも難しい調査やハイレベルな検討内容を書く必要はなく、通常業務で用いる調査・検討の内容で十分です。通常業務では、要領・指針に準じて調査検討を進めるはずです。Ⅱ-2の概念の冒頭に「これまでに習得した知識や経験に基づき」と書かれています。これは、「通常業務で使う要領・指針に関する知識と実務経験に基づいて」ということであり、特別な知識と経験を求めているわけでなないのです。

業務遂行手順と関係者調整を並列した業務プロセス図を作成する

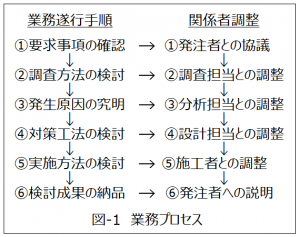

業務プロセスは5~6工程で考えます。通常、業務計画を立てる場合、最初に要求事項の確認を行い、中間で調査・検討の工程がいくつかあり、最後に成果納品となるのが一般的です。この工程を縦のフローで表します。次に、各工程で実施する関係者調整を同様に縦フローで表します。2つのフローを並列すれば、次の図のように業務遂行手順と関係者調整を関連付けて表現できます。

6工程なら解答用紙の縦8×横12マスを使えば書き表せます。工程にはあとで説明しやすいように、①〜⑥の番号を付けておきます。

工程番号順に留意点・工夫点、関係者調整方策を説明する

業務遂行手順に①~⑥の番号を付けることによって、「①では~に留意する。②では~を工夫する」など、留意点・工夫点が説明しやすくなります。同様も関係者調整方策も、「①では~により調整協議の円滑化する」など説明しやすくなります。

各説明内容は2〜3行程度でまとめるようにし、大タイトル「2.業務遂行手順と留意点・工夫点」と「3.効率的・効果的に進める関係者調整方策」の内容に書きます。複数の工程で同じ説明内容になる場合は、「①③⑤では〜に留意する」のような表記とします。

出題テーマが、必ずしも自分が体験してきた業務内容とは限りません。しかし、未体験業務であっても、各プロセスでの留意点・工夫点、関係者調整方策にそれほど大きな違いはなく、共通する部分は多いはずです。

例えば、「①要求事項の確認」では、納期、コスト、品質の要求事項はどんな業務でも確認するはずです。そこで、実務経験の中で失敗した点があれば留意点として示し、改善方法があれば工夫点として示すことができます。

令和元年度土質基礎Ⅱ-2-1の解答例

令和元年度土質基礎Ⅱ-2-1の問題文

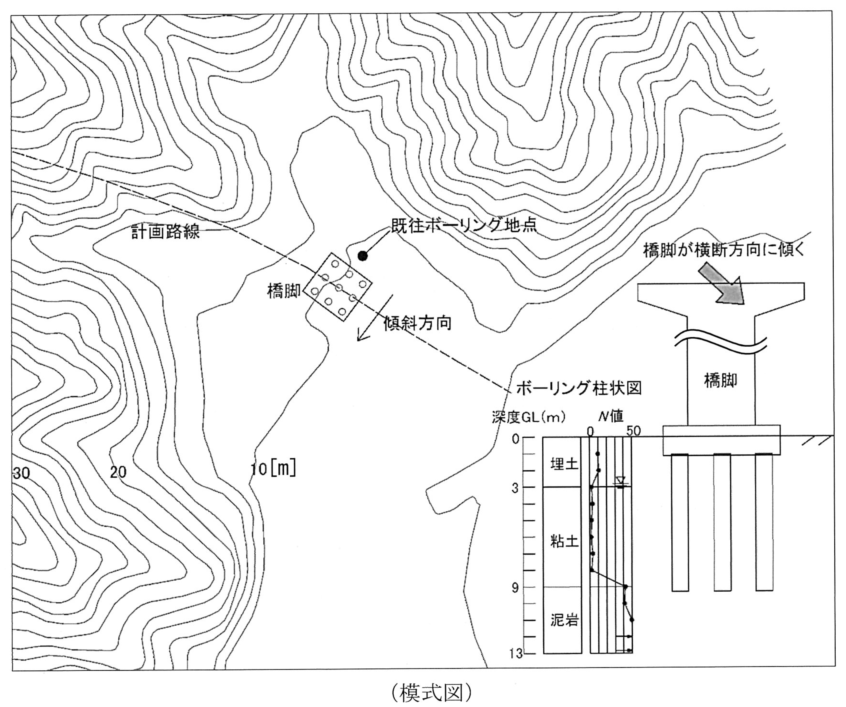

解答例に使った令和元年度土質基礎Ⅱ-2-1の問題を次に掲載します。他の選択科目では見慣れないと思いますが、土質基礎の問題文には伝統的に模式図が示されています。問題のテーマは、建設部門の受験者であれば、比較的理解しやすい内容かと思います。

<令和元年度土質基礎Ⅱ-2-1>

模式図に示すように、丘陵地を横断する道路橋の建設工事において、基礎杭を打設して橋脚を施工したところ、数日して橋脚が傾いていることが判明した。あなたがこの橋脚の変状原因を究明し対策を検討する担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1)調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

業務プロセス図を使った解答例

以下、私が作成した解答例を示します。これまで、Ⅱ-2の解答方法をいろいろ検討してきましたが、現時点では最も効率的で高評価を得られるな解答方法だと考えています。

業務プロセス図は1枚目の右下に入るように、タイトルの配置をある程度固定しておきます。そうすることで、タイトル位置が固定も決まってきますし、各タイトルの文量バランスも良くなります。

「1.調査・検討すべき事項と内容」では、1.1で想定リスクを4つ挙げていますが、業務テーマによっては2つでも十分だと思います。また、1.2の調査・検討項目は、リスク要因の分析やリスク対策の検討に必要な項目でなければダメです。

業務プロセス図を見れば、業務遂行手順と意調整を図る関係者が誰かはひと目でわかるので、あとは工程番号順に説明文を埋めていきます。図があれば、説明文は比較的スムーズに書けるようになり、説明の漏れも少なくなると思います。

プロセス図の丸数字や文字はフリーハンドでも書けますが、アンダーライン・枠線・矢印線は定規を使ったほうが良いでしょう。図が綺麗かどうかで合否は決まらないので、内容が理解でできれば問題は無いはずです。

解答にあたっての留意点

解答例を示した問題文を基に、Ⅱ-2の解答に当たっての留意点を3点挙げておきます。この3点は、添削等でよく指摘する事項です。試験本番でも、ついついやってしまう人も多いのだと思います。これらは評価を下げる原因になるので、普段の練習から意識しておくのが良いと思います。

留意点1:自分の知識と経験で安易に断定しない

Ⅱ-2の業務テーマは、ベテラン技術者なら経験してきた内容が多いと思います。そのため、自分の知識と経験で、原因などを断定してしまう人が多くいます。

解答例の問題でも、模式図を見れば橋脚断面の右側で泥岩層が想定より深くなっていたことが、変状した原因だろうと容易に想像できます。しかし、これはあくまで想像でしかないので、究明した結果ではありません。原因を究明する担当者責任者としては、事実確認をしないまま原因を安易に断定しないように留意しましょう。

留意点2:問題文に書いていない条件を勝手に設定しない

Ⅱ-2は、与えられた条件に合わせて業務遂行手順等を説明できる能力が問われています。しかし、与えられていない条件を勝手に設定して、解答しやすい業務条件とするケースをよく見かけます。

解答例の問題文で与えられている条件は、支持層は泥岩層で中間層は軟弱であること、ボーリング調査は1孔であること、施工後数日で傾いたことなどです。ボーリング孔数の判断理由や、傾きの進行経緯などの条件は与えられていません。このような与えられていない条件を勝手に設定して、解答しないように留意しましょう。

留意点3:選択科目の技術範囲を逸脱しない

技術士やRCCMの有資格者が、本体の専門と違う選択科目で受験する場合、選択科目の技術範囲を逸脱した解答になることが多く見られます。

解答例の問題も、道路、鉄道、コンクリート、施工計画など、橋梁下部工の経験があれば他の選択科目受験者でも解答できる内容です。土質基礎以外の技術者は、自分の得意な分野に話を持っていきたくなります。しかし、あくまで土質基礎に関係する問題なので、土質基礎の技術範囲を逸脱した解答は、専門性の評価を下げることになるので留意しましょう。

おわりに

今回は、業務遂行手順と関係者調整の業務プロセス図を使って説明する方法を紹介しました。業務プロセス内容は、事業計画、設計計画、施工計画、環境評価など、業務分野によって大きく違ってきます。今回示した業務プロセス内容は一例なので、業務分野に合わせてアレンジすることが必要です。

図を使わなくても、文章だけで要領よく説明できるなら、無理して図を使う必要はありません。添削等で図を使って説明することをアドバイスしても、そのような解答例を見たことが無いためか、抵抗感を持つ人は多いようです。しかし、文章だけでは業務遂行手順が伝わってこない、調査検討項目、留意点・工夫点、関係者調整の関連性が見えない答案が多いのも事実です。

おそらく、試験管もそのような答案を数多く見ているのだと思います。試験官の立場で考えれば、関連性が見えない文章を読むより、関連性が見える図を示して説明してくれる方が加点しやすいはずです。Ⅱ-2で高得点が得られれば、筆記試験の合格は近いかもしれません。