技術士筆記試験に合格するには、採点方法を知ることが重要です。採点方法を知れば、何をどう書けば合格できるのかがわかります。試験官はコンピテンシーの何を確認し、どのように点数化して合否を決めているのか。筆記試験の採点方法を考えてみたので、必須科目Ⅰを使って説明していきます。

各試験で確認対象のコンピテンシーを知る

受験申込案内には、試験の概念・出題内容・評価項目が示されていて、評価項目では評価対象コンピテンシーも示されています。必須科目Ⅰで確認されるコンピテンシーは、専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーション、技術者倫理の5つです。

筆記試験の確認項目は、文科省の技術士分科会試験部会が公開した試験科目別確認項目(PDF,115KB)で知ることができます。令和元年の筆記試験問題は、この確認項目に沿って設問が設定されました。この内容は変更するアナウンスが無い限り、令和2年以降も適用されるはずです。

試験科目別確認項目の表を見ればわかりますが、箇条書きで示されているコンピテンシーを全て確認されるわけではありません。専門的学識は1番目の基本知識理解のみ、問題解決は1番目の課題抽出と2番目の方策提起、評価は新たなリスク、コミュニケーションは2項目共に的確表現、技術者倫理は1番目の社会的認識のみとなっています。

対象コンピテンシーから採点ポイントを抽出する

コンピテンシーの内容は、全技術部門、全選択科目に適用できる表記になっています。そのため、必須科目Ⅰでは適用対象外の記載も含まれるため、全てが採点対象とは限りません。その点に留意して、必須科目Ⅰの採点対象ポイントをコンピテンシーの内容から抽出してみました。抽出した採点ポイントは、次に示す各コンピテンシー内容の赤文字の部分です。

「専門的学識」の採点ポイント

| 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー) | 確認項目 | |

|

専門的 学識 |

技術士が専門とする技術分野(技術部門)の業務に必要な,技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。 |

○ 基本知識理解 |

| 技術士の業務に必要な,我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識を理解し応用すること。 | ― | |

必須科目Ⅰでは、技術部門全般にわたる基本的な専門知識の理解度を確認されます。選択科目に関する専門知識を書いても、必須科目Ⅰでは評価対象外になるでしょう。専門知識の理解度は、課題や解決策の出題テーマに関するキーワードで確認されると思います。

「コミュニケーション」の採点ポイント

| 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー) | 確認項目 | |

|

コミュニ ケーション |

業務履行上,口頭や文書等の方法を通じて,雇用者,上司や同僚,クライアントやユーザー等多様な関係者との間で,明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。 |

○ 的確表現 |

| 海外における業務に携わる際は,一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え,現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。 | ||

コミュニケーションは、明確な文章力と効果的な説明力がポイントと考えます。明確な文章力とは、読み手に意味が確実に伝わる文章を書ける能力だと思います。主語が無い、誤字が多い文章は、意味が伝わり難いので能力は低いと判断されるでしょう。

効果的な説明能力とは、読み手に説明趣旨をイメージさせることができる能力だと思います。抽象的な説明だけでは、具体的なイメージがわきにくいので能力は低いと判断されるはずです。

「問題解決」の採点ポイント

| 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー) | 確認項目 | |

| 問題解決 | 業務遂行上直面する複合的な問題に対して,これらの内容を明確にし,調査し,これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。 |

○ 課題抽出 |

| 複合的な問題に関して,相反する要求事項(必要性,機能性,技術的実現性,安全性,経済性等),それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上,複数の選択肢を提起し,これらを踏まえた解決策を合理的に提案し,又は改善すること。 |

○ 方策提起 |

|

問題解決は、必須科目の中で最も採点ウェイトが高いコンピテンシーと考えます。課題抽出では、複合的な問題の内容明確化と要因抽出・分析の2つがポイントとして挙げられます。方策提起では、相反する要求事項の影響度を考慮して複数の選択肢を提起できるかがポイントになるでしょう。

1番目の課題抽出が設問(1)、2番目の方策提起が設問(2)で確認されるので、3枚答案の半分以上を使ってこのコンピテンシーを示すことになります。実際の問題文では、設問(1)では多面的な観点からの課題抽出、設問(2)では最重要課題の絞り込みが要求されます。そのため、多面的観点での要因分析、相反事項の影響度評価による最重要課題の絞り込みが、採点に大きく影響すると考えた方が良さそうです。

「評価」の採点ポイント

| 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー) | 確認項目 | |

| 評価 | 業務遂行上の各段階における結果,最終的に得られる成果やその波及効果を評価し,次段階や別の業務の改善に資すること。 |

○ 新たなリスク |

評価は設問(3)で確認されます。解決策に共通して生じうる新たなリスクと対応策を解答させ、結果に対する波及効果の評価能力と改善能力を確認しているのでしょう。

そもそも、複合的な問題は、時間や環境によって解決策の有効性が変化する特性があります。そのため、提示した複数の解決策は、有効性の経年劣化や他分野の問題発生などのリスク要因を必ず含んでいます。設問(3)の解答では、提示した解決策に含まれるリスク要因、リスクを具現化させないための対策を示すことが重要になるでしょう。

「技術者倫理」の採点ポイント

| 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー) | 確認項目 | |

|

技術者 倫理 |

業務遂行にあたり,公衆の安全,健康及び福利を最優先に考慮した上で,社会,文化及び環境に対する影響を予見し,地球環境の保全等,次世代に渡る社会の持続性の確保に努め,技術士としての使命,社会的地位及び職責を自覚し,倫理的に行動すること。 |

○ 社会的認識 |

| 業務履行上,関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。 | ― | |

| 業務履行上行う決定に際して,自らの業務及び責任の範囲を明確にし,これらの責任を負うこと。 | ― | |

技術者倫理で確認させる社会的認識とは、技術者と社会の関係に対する認識のことです。技術者と社会の関りとしては、技術者倫理綱領の上位2つの「公衆の利益の優先」と「持続可能性の確保」が該当します。設問(4)において、技術者の倫理と社会の持続性の観点から述べよとなっているのは、この2項目の認識を確認するためです。

技術者倫理綱領のそれ以外の項目は、技術者と業務関係者との係りにおける倫理規範ですから、おそらく採点対象外にされるでしょう。つまり、法令順守や責任範囲の明確化を書いても、合否には影響しないと考えます。

抽出した採点ポイントから採点項目を整理する

赤文字で示した採点ポイントから、採点項目は5つのコンピテンシーに対して8項目に整理することができます。

専門的学識:

・技術部門全般にわたる専門知識を理解しているか

コミュニケーション:

・文章で明確かつ効果的な意思疎通が行えるか

問題解決:

・複合的な問題の内容を明確にして現状を調査し把握できるか

・問題発生要因や制約要因を抽出し分析できるか

・相反する要求事項と影響の重要度から複数の選択肢を提起できるか

評価:

・結果の波及効果を評価し、次の改善に資することができるか

技術者倫理:

・公衆の安全・健康・福利を最優先に考慮できるか

・社会文化や地球環境への影響を予見でききるか

採点項目ごとの配点と基礎点を考察する

必須科目Ⅰは40点満点です。これを上記の8項目で割ると、1項目5点の配点となります。選択科目Ⅲは30点満点ですが、必須科目Ⅰから技術者倫理の2項目を除く6項目は同じですから、単純計算で1項目5点の配点となります。このことから、少なくとも必須科目Ⅰと選択科目Ⅲは、1項目5点の配点と考えて良さそうです。

採点者は一人で多くの答案を採点しなければなりません。採点者の負担を少なくする方法としては、あらかじめ定めた基礎点から加点・減点していく方法が考えられます。全項目を加点・減点する必要は無く、優れた項目は加点し、ダメな項目は減点するのが現実的だと思われます。

いろいろ検討した結果、1項目3点(60%)を基礎点としておいて、あとは試験官の感覚で1点から2点を目安に加点・減点する方法が、もっとも負担が少ないように思います。仮に、可もなく不可もない解答内容で加点も減点も無いのであれば、8項目すべてが3点のままなので合計24点で60%以上の合格基準を満足します。

必須科目Ⅰの採点方法を推定する

以上の考察から、必須科目Ⅰは1項目5点満点の8項目を点数化し、1項目3点を基礎点として加点・減点して採点しているものと推定されます。また、1つの答案を二人で採点し、その平均点で合否を決めていると思われます。ですから、平均点が24.5点(61%)でA判定もあれば、平均点が23.5点(59%)でB判定の場合もあるのだと思います。

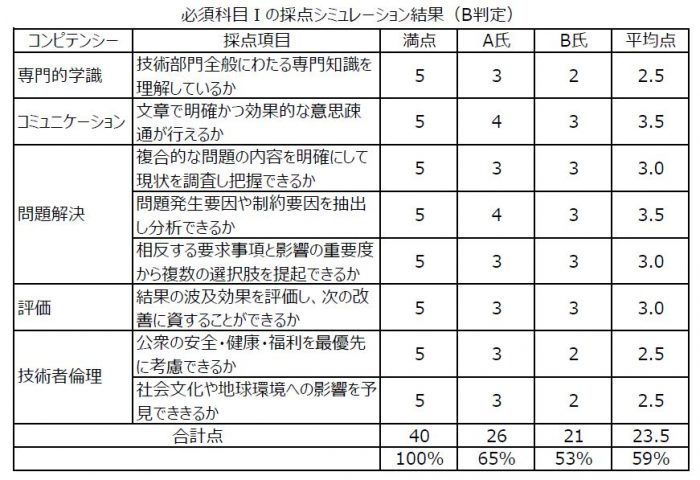

以下の表に0.5点足りずにB判定となるシミュレーション結果の例を示します。同じ答案をA氏は26点、B氏は21点と採点したケースです。この場合、二人の平均点は23.5点となるので不合格となります。

採点方法から見えたA判定答案に必要なこと

近年の技術士試験では、読めばわかる論文を書くのではなく、見ればわかる概要版を書くように意識した方が、合格答案に近づくように考えています。昨年から始まったコンピテンシー確認型の試験制度では、その傾向がさらに強くなったように感じます。

試験管の立場に立てば、答案をじっくり読みたいわけではなく、ざっと読んで採点したいはずです。ざっと読んで、採点項目が網羅されており、内容もまあまあOKと思われれば減点され難くなり、A判定になりやすいと思います。一方、文章をじっくり読まなければそれが見えない答案は、採点項目不足と判断されやすいので、B判定の確率が高くなるように思います。

新制度試験が今回推定した方法で採点しているのであれば、旧制度試験のノウハウで作成した答案は、採点項目の多くが抜け落ちる可能性があります。採点項目が更け落ちたままでは、答案の完成度をいくら上げてもA判定に近づくことはできません。

新制度試験でA判定を得るためには、答案の中にコンピテンシーを見せる必要があります。試験管は定められたコンピテンシーの有無を判断するので、旧制度の高等の専門的応用能力を読ませるノウハウを駆使してもA判定を得にくいように思います。