21年度技術士二次試験の概要が公表され、そろそろスタートを切る人もいると思います。新制度試験となって2年が経過し、合格ノウハウもかなり整理が進んできています。今回は、21年度の受験申込み対策と筆記試験対策について、スタート前に知っておくべき重要ポイントをまとめてみました。

21年度筆記試験までのスケジュール

まずは、21年度の筆記試験までのスケジュールを確認しておきましょう。20年度はコロナの影響で試験スケジュールが変更となり、21年度の受験申込みにも影響しています。少しわかり難いので、視覚的に見えるようにスケジュール表を作ってみました。点線が人の流れを表したたものです。

筆記試験の結果待ちの人は、受験申込みまでの準備期間が例年より2ヵ月程短くなります。口頭試験の結果次第で受験する部門や科目が変わってくる人は、受験申込み期限の救済措置は取られるものの、GWを跨ぐため例年より準備時間の確保が難しくなりそうです。

「なので早めの準備を」と言いたいところですが、コロナの感染拡大が止まらない中、建設業界はこれから繁忙期に入るため、受験準備どころではない人も多いはずです。各自可能な範囲で、受験申込みの準備から進めていくしかありません。

申込書の様式は、4月1日から日本技術士会のHPからダウンロードできます。様式自体は昨年と変わらないと思いますので、昨年の様式で事前に準備しておけば良いでしょう。受験手続の脱ハンコも検討されているので、実務経験証明書や監督内容証明書などの捺印は不要になるかもしれませんが、詳細は4月1日までわかりません。

受験申込書作成の重要ポイント

申込ポイント1:「技術士にふさわしい業務=複合的な業務」と考える

実務経験証明書には、技術士にふさわしい業務を書きたいと誰しも思うはずです。ところが、この技術士にふさわしい業務を技術士法の定義にある「高等の専門的応用能力を必要とする業務」だと考えると、かなり高いハードルに見えてしまいます。

技術士コンピテンシーのベースとしているIEA-PC(国際エンジニアリング連合のエンジニアとしての知識能力)には、エンジニア(=技術士)の行う複合的な業務も定義されています。複合的な業務とは、次の5つの特性を複数含む業務のことです。

<複合的な業務に含まれる特性>

1.人材・材料・情報など多様な資源が必要

2.要求性能・検討事項がトレードオフ関係

3.マニュアルが無い又は適用できない

4.判断ミスが重大な欠陥・事故につながる

5.類似事例や研究事例が無い

文科省の技術士分科会は、IEA-PCの定義する複合的な業務が、技術士法第2条で定義する技術士の業務に相当すると解釈しています。つまり、コンピテンシー確認型の新制度試験では、技術士法を意識するよりも、上記の特性を含む複合的な業務を意識した方が試験に合格しやすいと思います。

申込ポイント2:一人でやった業務でもリーダシップは発揮できる

新制度の口頭試験では、コミュニケーション・リーダーシップ・評価・マネジメントの4つのコンピテンシーを発揮した実務経験を確認されます。これまでのように、高度な知識や応用能力を確認されることはありません。

ですから、若い技術者がたった一人でやった業務でも、コンピテンシーを発揮した業務なら、それは技術士にふさわしい業務だと認められるのです。

例えば解析業務なら、入力データ・解析ソフト・類似の解析事例など、多様な資源が必要になります。解析結果は設計に使われるなら、間違った解析結果を設計者に渡せば、設計成果に重大な欠陥を招く恐れがあります。これだけで、申込ポイント1で示した特性が2つ含まれますから、複数的な業務(=技術士にふさわしい業務)になります。

そして、若い担当者が、解析結果を間違わないように上司や設計者とコミュニケーションを取りながら、アウトプットを評価し、納期やコストを調整したのであれば、たとえ一人でやったとしても、責任を果たすためにリーダーシップを発揮したことになります。そして、業務をマネジメントしたことになります。すなわち、口頭試験で確認される4つのコンピテンシーを発揮した業務になるということです。

申込ポイント3:業務内容は複合的な問題の解決が伝わるように書く

経歴票の5業務には、複合的な問題を解決した業務内容が伝わるように書くことがポイントになります。複合的な問題とは、次の8つの特性を複数含む問題のことです。

<複合的な問題に含まれる8つの特性>

特性1: 要求性能・検討事項がトレードオフ関係

特性2: 解決策が複数ある、有効性が変化する

特性3: 専門的な原因分析・リスク分析が必要

特性4: 類似事例や研究事例が無い

特性5: マニュアルが無い又は適用できない

特性6: 利害関係者の調整が必要

特性7: 判断ミスが重大な欠陥・事故につながる

特性8: 組織・プロジェクトのマネジメントが必要

複合的な問題を表すには、「安全性、経済性、破壊、保全」などの言葉を複数使い、解決したことを示す「対策、解決、究明、解明」などの言葉を使うようにします。さらに、最初の方で「地盤、土質、鋼製、コンクリート、道路、河川、工事、施工、環境」などの言葉を使い、最後を「計画、研究、設計、分析、解析、試験、評価、検討、策定」などの言葉で締めると専門分野の業務を示すことができます。

それらを組み合わせると、「施工時の安全性確保に向けた対策検討」、「地盤の破壊原因の究明と対策設計」、「環境保全対策の有効性分析と経済性評価」などの表記になり、専門分野での複合的な問題を解決した業務であることが伝わるようになります。

申込ポイント4:「業務内容の詳細」には問題解決プロセスを書く

口頭試験では、問題解決能力・課題遂行能力について、「実務の中で複合的な問題についての調査・分析及び解決のための課題を遂行した経験等」を確認することになっています。そのための参考資料とされるのが業務内容の詳細です。

ですから、業務内容の詳細は、複合的な問題を解決したプロセスを書かなければいけません。複合的な問題解決のプロセスは、次の7ステップで示すのが有効です。

<業務内容の詳細で示す問題解決プロセス>

①目標設定(要求事項・責任の明確化)

②現状把握(現状調査、データ収集)

③問題分析(データ分析、問題の明確化)

④課題設定(解決の方向性の設定)

⑤対策立案(比較検討、解決策提案)

⑥対策実施(実施結果、実施管理)

⑦結果評価(効果・リスク、改善策の提示)

業務内容の詳細に求められるのは、「わかりやすい問題解決ストーリー」、「問題解決過程の思考プロセス」、「解決策の効果・リスク・改善策」の3つです。そのために、次のようなタイトル構成にして、内容をバランスよく埋めていくのが良いと思います。

<業務詳細のタイトル構成と内容>

【業務の内容】:業務概要、立場、役割

【問題・課題】:問題点分析、課題抽出

【提案・成果】:解決策、得られた成果

【評価・展望】:効果、リスク、改善策

業務内容の詳細では、高度な技術の使用、先進的な技術開発、有名プロジェクトへの参加などをアピールしようと考える人は多いかもしれません。でも、あなたの問題解決能力・課題遂行能力を評価できないのであれば、それを書いてもなんらアピールにはなりません。

申込ポイント5:「専門とする事項」で試験管との相性を良くする

技術士試験に合格するには、筆記試験の採点や口頭試験の面接を行う試験官との相性が重要なポイントになります。

試験管との相性を良くするためには、試験管と専門事項を合わせる必要があります。そのマッチング要素は、4月に提出する受験申込書に書く「専門とする事項」しかありません。試験管も、推薦を受ける際に「担当する専門分野」を提出します。

試験管が「担当する専門分野」をどのように書くかは不明です。しかし、受験者との専門分野をマッチングする目的なら、受験者と同じ項目から選択して書いていることは十分考えられます。

「専門とする事項」は、自分の試験管を誰にするか決めてもらうためだと割り切って、素直に技術士会が示す選択科目の内容から選ぶのが無難です。

筆記試験対策の重要ポイント

筆記ポイント1:各筆記試験問題の決まっている出題形式を把握する

筆記試験問題の出題形式は、技術部門・選択科目を問わず、次のように統一されています。

<必須科目Ⅰの出題形式>

前文:社会的背景、ニーズ・目標

設問(1):多面的観点から課題を抽出し分析

設問(2):最重要課題の選定と解決策の提示

設問(3):解決策の波及効果とリスク対応策

設問(4):課題遂行上の倫理的要件や留意点

<選択科目Ⅱ-1の出題形式>

設問:選択科目的テーマの定義、内容、種類、特徴、原因、機構、対策、方法、課題、留意点

<選択科目Ⅱ-2の出題形式>

前文:業務条件と解答者の立場を設定

設問(1):調査・検討事項とその内容

設問(2):業務手順と留意点・工夫点

設問(3):業務遂行の関係者調整方策

<選択科目Ⅲの出題形式>

前文:社会的背景、ニーズ・目標

設問(1):多面的観点から課題を抽出し分析

設問(2):最重要課題の選定と解決策の提示

設問(3):解決策の波及効果とリスク対応策

各試験問題の設問は、技術士コンピテンシーを確認する設問となっていて、どのコンピテンシーを確認するかは次の表ように決まっています。

筆記ポイント2:解答趣旨が理解できるタイトル構成とする

試験官は、問題を作る作問委員と答案を採点する採点委員に分かれますが、兼務するのが通例になっています。つまり、問題文を作った人が採点もしているということです。試験問題は3月~5月の約3ヵ月間で作成され、答案は9月の約1ヶ月間で採点されます。

試験管の人数は選択科目で違いますが、例えば、建設部門の道路科目の試験官は6人しかいません。道路科目の受験者数は2千人を超えます。その人数分の答案を1カ月で採点するのですから、じっくり読んでもらえると思わない方が良いです。逆に言えば、じっくり読まないと理解できない答案は、不合格の可能性が極めて高いということです。

そこで、合格のためには本文をじっくり読まなくても、解答趣旨を理解してもらえるようなタイトル構成とすることが重要になります。

筆記ポイント3:課題や解決策は理由を示して論理的思考能力を見せる

試験管は、「文章が上手いか」「知識があるか」を見ているのではなく、あなたの論理的思考能力を見ているのです。技術士は、論理的思考に基づき問題を解決する能力を持っていなければなりませんから、答案ではその能力を見せる必要があります。論理的思考能力を見せるために、課題抽出や対策提案では必ず理由を書くことが重要ポイントになります。

いきなり「課題は〇〇である」という書き方は、論理的思考能力が見えないので低評価になります。課題抽出を書くなら、「~の理由から、課題として〇〇を抽出する」「課題として〇〇を抽出する。その理由は~」のように、必ず理由を書かねければ合格できないと考えておくべきです。

課題の抽出理由が書けないのは、問題点を分析していないからで、問題点が見えていないから対策効果の評価はもちろん、波及効果や新たなリスクも評価できていないことになります。。

筆記ポイント4:必須Ⅰと選択Ⅲの3設問では採点対象6項目を解答する

必須科目Ⅰと選択科目Ⅲでは、設問(1)で課題抽出能力、設問(2)で方策提起能力、設問(3)でリスク評価能力が確認されます。これらの能力は問題解決・評価のコンピテンシーに照らして採点されるので、各設問に対しては以下の6項目について解答が必要になります。

設問(1)の確認事項(課題抽出能力)

・現状を多面的に調査・把握して課題を抽出している

・課題の内容を発生要因や制約要因から分析している

設問(2)の確認事項(方策提起能力)

・相反事項と影響度から課題の重要度を考慮している

・重要課題に対し複数の合理的解決策を提示している

設問(3)の確認事項(リスク評価能力)

・波及効果と新たに発生し得るリスクを評価している

・リスクを具現化させないための対策を提示している

なお、これまでは問題解決7ステップで解答するように指導していましたが、合格答案を見ると上記6項目がある程度の内容で書いてあればA判定をもらえるので、今後はそのような指導に切り替えようと思います。

筆記ポイント5:必須Ⅰの設問4は公衆利益の最大化と環境負荷の最小化を書く

必須科目Ⅰの設問(4)では、解答した課題解決を業務として遂行する場合の技術者の倫理要件が問われます。

技術者倫理の範囲は広いのですが、この設問で問われるのは、公衆優先原則、持続性原則に対する認識についてです。技術士倫理綱領10項目でいうなら、1項目目の「公衆の利益優先」と2項目目の「持続可能性の確保」のことです。

「公衆の利益優先」とは、業務遂行に当たって、企業利益よりも公衆の安全や健康を優先し、それが脅かされる事態に遭遇した時は、雇用者や依頼者にそれを知らせて防止を求めるということです。コストと安全のトレードオフ解決が課題なら、限られたコストの中で公衆の安全を最大とする解決策を導くことが、技術者の倫理的要件になるとの認識を書けば良いでしょう。

また、「持続可能性の確保」とは、業務遂行に当たって、予見し得る環境への影響を可能な限り最小となるよう努力するということです。解決策の選定や実施に当たっては、資源・エネルギーの消費量や廃棄物の排出量を最小化し、生態系への影響を最小化する必要性を書けばよいと思います。

筆記ポイント6:選択Ⅱ-1は過去問から出題頻度の高いテーマに絞る

選択科目Ⅱ-1は専門知識の問題です。解答にロジックは必要なく、教科書的答えを書けば合格点に達します。過去問題から出題頻度の高いテーマに絞って、「定義・内容、種類・特徴、原因・機構、対策・方法、課題・留意点」を整理しておきましょう。

選択科目Ⅱ-1は、1問につき解答用紙は1枚ですから、たくさんキーワードを覚えても書ききれません。解答用紙1枚に、試験官に絶対見せたいキーワードが5つもあれば十分なはずです。

自分の得意分野のテーマが出題されると、ここで高度な技術力を見えようとして、解答に時間をかけ過ぎてしまいがちです。高度な知識の有無で合否を決める試験ではないので、ここで時間を費やすのは極めて無駄だと言えます。選択科目Ⅱ-1は、解答に時間をかけ過ぎない事がポイントになります。

筆記ポイント7:選択Ⅱ-2は計画時のリスク判断・遂行手順・関係者調整を示す

選択科目Ⅱ-2は、業務計画時点におけるリスク評価と業務マネジメント計画を問われていると考えれば良いでしょう。

設問(1)の調査、検討すべき事項とその内容に対しては、業務を遂行する上でどのようなリスクが考えられ、それを把握し評価するために何を調査し検討すべきかを提示します。例えば、住宅地での工事なら、振動や騒音で住民からクレームが来るリスクが考えられ、そのため、環境基準や地盤特性を調査し、対策工の適用性を検討することを示します。

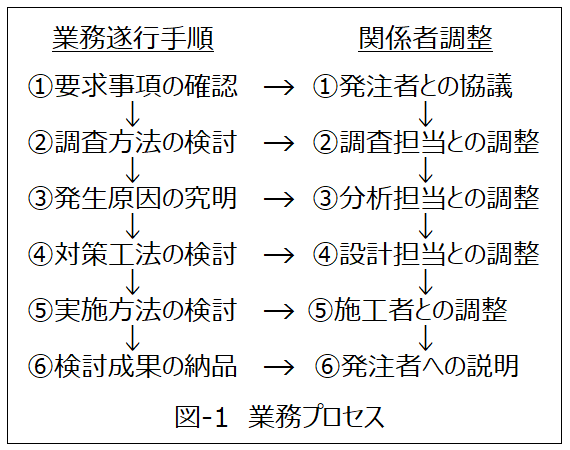

設問(2)の業務遂行手順と設問(3)の関係者調整は、文字だけで説明するより、以下のようなフローを示して説明する方がわかりやすいと思います。業務プロセスは5~6工程で考え、各工程で実施する関係者調整を同様に縦フローで表します。2つのフローを並列すれば、次の図のように業務遂行手順と関係者調整を関連付けて表現できます。

業務遂行手順に①~⑥の番号を付けることによって、「①では~に留意する。②では~を工夫する」など、留意点・工夫点が説明しやすくなります。同様も関係者調整方策も、「①では~により調整協議の円滑化する」など説明しやすくなります。