技術士試験における実務経験証明書の重要性はわかっていても、そこに書くべき技術士にふさわしい業務経験が自分には無いと悩む人もいるでしょう。しかし、あなたが普段やっている小さな仕事でも、自分なりに課題を見つけて答えを見出したなら、それは技術士にふさわしい業務になり得ます。あなたは、それに気付いていないだけかもしれません。

技術士にふさわしい業務=複合的な問題を解決した業務

業務経歴票の添削を受けると、「高等の専門的応用能力が見えない」、「計画・研究・設計・分析・試験・評価に該当していない」など、やたら技術士法第2条を持ち出してダメだしされることも多いようです。しかし、それは平成時代までの話で、令和元年以降では大きく変わっています。

現在の第二次試験の目的は次のように定められていて、技術士にふさわしい業務は「複合的な問題を解決した業務」と考えるべきです。

複合的なエンジニアリング問題を技術的に解決することが求められる技術者が、問題の本質を明確にし、調査・分析することによってその解決策を導出し遂行できる能力を確認することを目的とする。

口頭試験に進むのは、筆記試験合格者ですから技術士に求められるコンピテンシーはすでに認められています。口頭試験で確認されるのは、コンピテンシーを駆使して複合的な問題を解決できる実践能力です。実践能力の有無は、実務経験から判断するしかないので、実務経験証明書には複合的な問題を解決した業務を書いて提出すべきなのです。

そうしなければ、試験官は口頭試験のわずかな時間の中で、受験者による説明を聞いて複合的な問題を解決できる実務能力を判断しなければならず、かなり難しい質問を受けることになります。説明内容が実務経験証明書と矛盾すれば、厳しい結果にならざるを得ません。

複合的な問題を解決した業務の見つけ方と表記方法

複合的な問題というワードは、筆記試験の概念やコンピテンシーにも出てくる重要キーワードですが、なぜかそれについて解説している文献やサイトがほとんど見当たりません。

現在の試験制度は、国際エンジニアリング連合(IEA)が示す国際的ベンチマーク(GAPC)に整合するように作られています。複合的な問題の定義は、IEA-GAPCに書かれていますが、学術的な表記が並んでいて、一般の技術者にはとても難解です。

IEA-GAPCによれば、複合的な問題は8つの特性が複数含まれる問題だと定義されています。当サイトでは一般の技術者が理解しやすいように、8つの特性を次表(左)のように独自に解釈して技術士受験指導を行っています。

8つの特性が理解できれば、各特性を表すキーワードを次表(右)のように決めておくと、複合的な問題が見つけやすくなります。複合的な問題は、特性を2つ以上組み合わせればよいので、例えば、特性1,2のキーワード「安全性」、「比較」を組み合わせると、「〇〇の安全性の比較」となり、安全性を比較しなければ解決しない複合的な問題が見えてきます。

複合的な問題を見つけたら、最初の方に専門を表す「地盤、土質、鋼製、コンクリート、道路、河川、工事、施工、環境」などのワードを持ってきて、最後は業務を表す「計画、研究、設計、分析、解析、試験、評価、検討、策定」などのワードで締めるようにします。

そうすると、「橋梁点検時の安全性確保に向けた比較検討」、「基礎地盤の破壊原因の究明と対策設計」、「RC補修対策の有効性分析と経済性評価」など、複合的な問題を解決した業務を表すことができます。

経歴票5業務は年齢相応の成長過程が見えるように書く

経歴10年以下の若手技術者は、無理に高度な業務経験を書く必要はありません。試験管も、上司の下で業務を行ったことはわかりますから、自分に与えられた役割と責任を負った技術的範囲を説明できるようにしておくことが重要です

経歴20年程度の中堅技術者に対しては、まさに技術士にふさわしい仕事を第一線でやっている技術者と見なされますから、近年の業務実績について自信を持って書くようにしましょう。

経歴30年超の熟練技術者は、管理職が多いので、管理や指導という表現を入れたがりますが、部下を監視していただけだと思われないように、計画・設計・評価・検討など、自分が行った業務と組み合わせて書くようにしましょう。管理職の場合、部下の業績のパクリではないかと疑われる場合もあるので、自分の業績と部下の業績を区別することが重要です。

詳述する業務(〇を付ける業務)は3,4行目に持ってくるのが良いと思います。5行目の業務が完了していれば、詳述して問題はありませんが、これからモニタリングをして評価するなら、詳述業務に使わない方が良いでしょう。

経歴票5業務では、技術者としての成長過程を確認されます。その意味では、1,2行目の業務で培った専門技術を3,4行目の業務で応用した流れにする方が、技術者としての成長や応用能力も伝わると思います。

詳述する業務は解決ストーリーのわかりやすさで選ぶ

業務内容の詳細は、試験官が読んだ時に複合的な問題の解決ストーリーを容易に理解できるように書く必要があります。読んで解決ストーリーを理解できない場合は、口頭で説明させられますが、そこでうまく説明できない場合は、不合格になる可能性が高くなります。

複合的な問題の解決ストーリーは、概ね以下の3つのパターンに分類できます。この3パターンは、問題・課題・解決内容が明確になるので、試験官も理解しやすくなるのです。逆に言えば、この3パターンに該当しない業務は、解決ストーリーが試験官に理解され難いと言えます。

ですから、詳述する業務の選定に当たっては、これら3パターンのどれかに該当する業務から選定するのが有効です。

複合的な問題の解決ストーリーの3パターン

パターン1:標準的手法の問題点を改善して有効化した

パターン2:マニュアルが無いので手法を合理的に導出した

パターン3:要求事項を満たすためトレードオフを最適化した

詳述業務では、「難しいことをやった。一番苦労した」という基準で選ぶ人もいますが、複合的な問題の解決が伝わらなければ、まったく意味がありません。また、口頭試験で質問されるコンピテンシーを意識して、リーダーシップやマネジメントについて回答しやすい業務から選ぶのも良くありません。

業務内容の詳細には複合的な問題の解決プロセスを書く

昨年度の受験申込み案内から、業務内容の詳細には「目的、立場と役割、技術的内容及び課題、技術的成果など」を記入するように留意点が示されるようになりました。しかし、口頭試験での試問事項を踏まえると、業務上での問題や課題、技術的な提案や成果、評価及び今後の展望を記載しておくべきです。

口頭試験の試験官は、提出された業務内容の詳細から複合的な問題の解決プロセスを読み取り、問題解決においてコンピテンシーをどのように発揮したかを確認していきます。試験管に複合的な問題の解決で発揮したコンピテンシーを見せるには、問題の解決手順を次の7ステップで整理し、各ステップにおける思考プロセスを示すのが効果的です。

業務内容の詳細で示す問題解決プロセス

①目標設定(要求事項・責任の明確化)

②現状把握(現状の調査、データの収集)

③問題分析(現状分析、発生原因特定)

④課題設定(解決方針・方向性の設定)

⑤対策立案(比較検討、解決策の提案)

⑥実施結果(実施結果、完了後の成果)

⑦結果評価(効果検証、改善策の提示)

この問題解決プロセスは、コンピテンシー「問題解決」の内容に沿ったものです。この問題解決プロセスが伝われば、試験官は複合的な問題を解決した業務経験だと必ず理解してくれます。

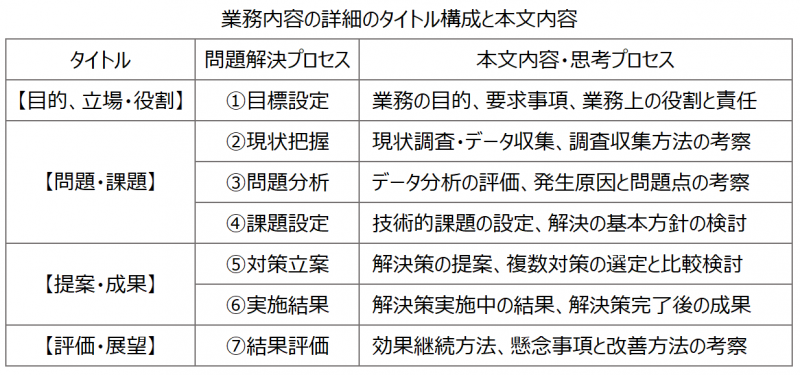

業務内容の詳細のタイトル構成と本文の内容の書き方

現在の試験制度を定めた「今後の技術士制度の在り方について」では、業務経歴票に業務の内容、業務を進める上での問題や課題、技術的な提案や成果、評価及び今後の展望などの記載を求め、口頭試験における試問の際の参考にするとしています。

ですから、業務内容の詳細のタイトルは、「目的、立場・役割」、「問題・課題」、「提案・成果」、「評価・展望」の4タイトルとするのが良いでしょう。また、先に示した複合的な問題の解決プロセスを次のように配置し、本文内容には各段階での思考プロセスが見えるように書いていきます。

このような構成にすることで、試験官は複合的な問題の解決プロセスを確認しやすくなり、コンピテンシーも評価しやすくなります。

業務内容の詳細における採点項目コンピテンシーの見せ方

口頭試験における「Ⅰ技術士としての実務能力」の採点項目は、①コミュニケーション・リーダーシップ、②評価・マネジメントです。試問対象のコンピテンシーは4つですが、採点は関連性の高いものを組み合わせて2項目で行っています。

①コミュニケーション・リーダーシップ

業務の実施に当たっては、発注者、経営者、上司、住民、各担当の技術者・技能者、専門業者、下請・外注などの様々な関係者がいたはずです。そして、それらの関係者とコミュニケーションによるリスク調整が必要になったはずです。リスク調整には、リーダーシップが必要ですから、関連性の高いコミュニケーション・リーダーシップを組み合わせて採点しています。

業務内容の詳細では、業務上の立場・役割を明確にし、業務上の問題点を示した上で、協議・説明・調整・提案・了承など、コミュニケーションを表す言葉を使うと、どの関係者と何を調整したのかが伝わりやすくなります。

②評価・マネジメント

どのような業務も問題解決に当たっては、自分に与えられた時間・コスト・品質などの要求事項を考えながら、良い結果を出せるように人員・機材・情報などの業務資源をマネジメントしたはずです。マネジメントは、組織を管理運営する能力ではないので、若手技術者も必ず経験しています。また、マネジメントするには、業務の各段階で評価をすることが必要です。評価は、PDCAの「C:check」を実施する能力だと捉えても良いでしょう。

業務内容の詳細では、現状や問題を分析した上で「〇〇を課題と捉えた」、業務資源を示した上で「〇〇が有効と判断して〇〇を提案した」、業務成果に対して「〇〇と評価している」、「改善していく」などの表現を使うようにします。そうすることで、あなた自身の評価能力やマネジメント能力が伝わるようになります。