道路科目について、令和以降の過去問テーマから令和4年度の出題テーマを予想してみました。試験本番まで1カ月余りになりましたが、これから本格的な準備に入る方は参考にしてください。なお、すでに準備万端の方は、迷いが生じるかもしれませんので無視してください。

道路Ⅱ-1の出題テーマ予想

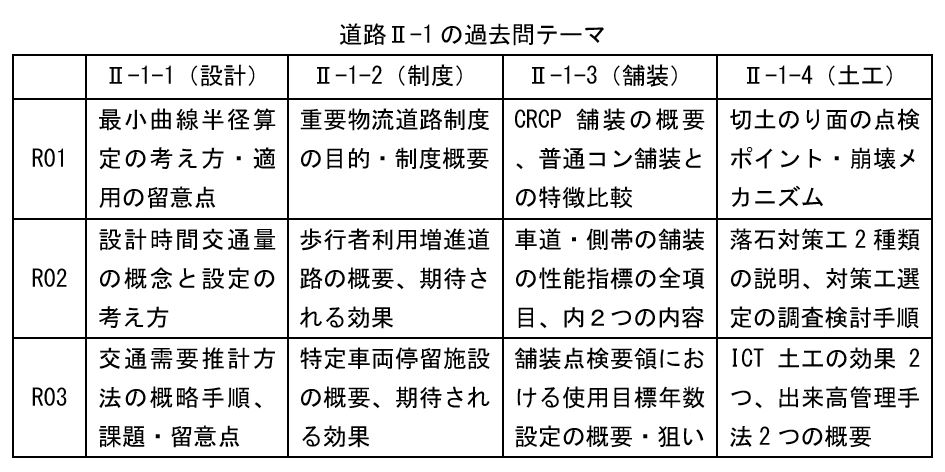

道路の選択科目Ⅱ-1は、設計、制度、舗装、土工の4分野が、問題番号順通りに出題されています。これは平成時代から続いているので、今年も変わらないと思います。

Ⅱ-1-1の設計では、交通計画と道路設計のベーシックな問題が出題され、コンサル系技術者に有利な問題と言えます。過去2年は交通計画の問題が続いたので、今年は道路設計に関する問題になる可能性は高いと考えます。道路設計では、R01に道路線形が出題されているので、今年は道路幅員に関する出題が予想されます。

Ⅱ-1-2の制度では、過去3か年は直近の道路構造令の改正に関連したテーマが出題されています。R1の重要物流道路はH30の法改正、R2の歩行者利用増進道路とR3の特定車両停留施設は、R2の法改正で追加されたものです。道路法改正で出題されていないテーマとしては、H31改正の自転車通行帯、R2改正の自動運行補助施設や災害復旧代行制度拡充などがあります。今年は、高齢者事故や豪雨豪雪などの増加を踏まえると、自動運転補助施設の出題が予想されます。

Ⅱ-1-3の舗装は、専門性が高いので私には予想し難いのですが、今年度は本格実施が始まったICT舗装の出題が考えられます。R2は「舗装の構造に関する技術基準」、R3は「舗装点検要領」の内容に関する問題だったので、この2つの資料は必修かもしれません。その他、最近の話題を反映して、舗装の長寿命化、低炭素舗装などの出題もあり得ると思います。

Ⅱ-1-4の土工は、過去3か年は点検、落石、ICT土工が出題され、傾向が絞り難い分野です。昨年は、本格的に始まったICT土工がテーマだったので、今年もトレンディーなテーマになりそうです。最近、土工物点検要領に河川近接盛土が特定土工物として加えられましたが、それに関連して盛土防災のテーマが予想されます。

以下、私が考える令和4年度の道路Ⅱ-1の予想テーマです。

令和4年度、道路Ⅱ-1の予想テーマ

予想Ⅱ-1-1:車道幅員の構成要素、路肩の機能と設置上の留意点

予想Ⅱ-1-2:自動運行補助施設の概要と設置効果、必要な性能規定

予想Ⅱ-1-3:舗装修繕におけるICT舗装工の効果、実施上の留意点

予想Ⅱ-1-4:豪雨による盛土崩壊要因、崩壊防止に向けた点検着目点

道路Ⅱ-2の出題テーマ予想

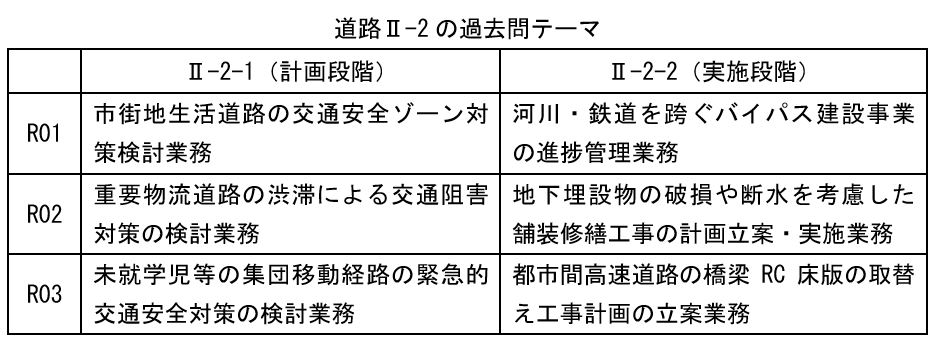

道路Ⅱ-2の過去3か年の出題は、Ⅱ-2-1が計画段階業務、Ⅱ-2-2が実施段階業務に分かれており、この傾向は今年も変わらないと思います。

Ⅱ-2-1の計画段階業務では、交通安全や渋滞対策など、最近の話題を反映したテーマが出題されています。昨年出題された未就学児童の緊急対策は、令和元年に滋賀県大津市で発生した園児死亡事故を受けての出題です。昨年6月にも、千葉県八街市で下校中の小学生にトラックが突っこんで死亡事故が発生しています。昨年度の緊急点検結果で7万2千か所の要対策箇所が判明し、今年度から2か年で対策を完了させる予算措置が取られています。このような背景から、今年もⅡ-2-1で通学路の交通安全対策検討業務が出題される可能性は高いと考えます。

Ⅱ-2-2の実施段階業務では、ここ2年連続で修繕・更新などの工事に関する業務が出題されています。この流れで、今年も工事関連の業務が出題される可能性もありますが、工事では工程や関係者調整が同様になるので、今年は変えてくるように思います。近年の大規模災害の多発状況を踏まえると、今年のⅡ-2-2では大規模災害を想定した道路網の耐災害性強化検討業務の出題が予想されます。

以下、私が考える令和4年度の道路Ⅱ-2の予想テーマです。

令和4年度、道路Ⅱ-2の予想テーマ

予想Ⅱ-2-1:児童通学路における交通安全対策の早期実施検討業務

予想Ⅱ-2-2:大規模災害に備えた地域道路網の耐災害性強化検討業務

道路Ⅲの出題テーマ予想

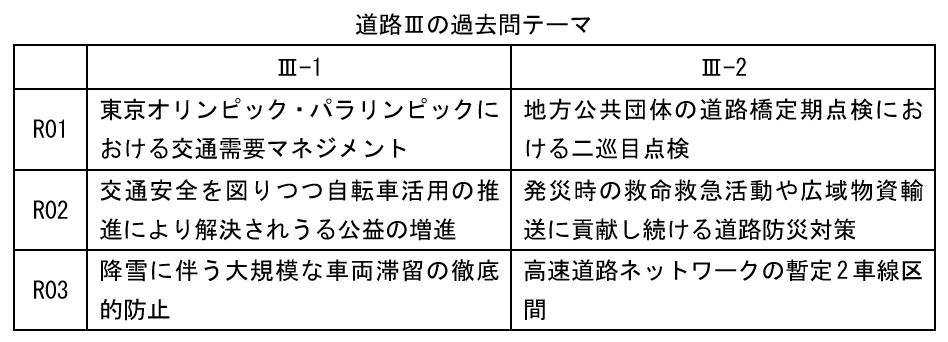

道路Ⅲでは、過去3か年は直近で話題となったテーマが出題されており、今年もその傾向は変わらないと思います。また、R3の暫定2車線と大雪渋滞、R2の道路防災対策、R1の維持管理などのテーマは、平成時代にも出題されており、H25以降の過去問と同様のテーマが再度出題される可能性もあります。

ここ2年続けて維持管理に関するテーマが出題されていません。維持管理は道路の重要テーマなので、今年出題される可能性は高いと考えます。

維持管理のテーマとして考えられるのは、自治体で実施が進んでいない予防保全によるメンテナンスなどが挙げられます。自治体では、管理施設数が多いのに対して予算や人材が足りておらず、施設の集約・撤去を進めて管理施設数を減らし、残った施設を予防保全型維持管理に転換していかないと、老朽化問題の解決は難しいと思います。

また、道路Ⅲのもう一つのテーマとしては、ニーズの多様化への対応ではないかと考えます。ポストコロナ社会を見据えて、R2年6月に新たな道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」が公表され、実現に向けた道路法の改正も行われています。中でも、歩道を中心に道路空間を街の活性化に利用する、いわゆる「ほこみち制度」が本格的に動き出しており、コロナ後の地方創成や観光産業の振興につながることが期待されています。

以下、私が考える令和4年度の道路Ⅲの予想テーマです。

令和4年度、道路Ⅲの予想テーマ

予想Ⅲ-1:地方公共団体管理施設の予防保全型維持管理への転換

予想Ⅲ-2:多様化するニーズに対応する歩道等の道路空間の活用

おわりに

道路の特徴としては、Ⅱ-1が4分野に分かれており制度問題は最近の道路法改正のテーマが出やすいこと、Ⅱ-2は計画段階業務と実施段階業務に分かれて出題されること、Ⅲは最近の行政施策のテーマが出題されることが挙げられます。

道路は、専門範囲が広いので、必ずしも自分の専門に合ったテーマが出題されるとは限りません。しかし、受験者の専門範囲が広いことは、作問者も分った上で問題を作っているはずですから、自分が答えやすい問題を見つけて諦めずに解答することが重要です。

道路は、行政施策のテーマが多いので、必須科目と同じような解答内容になる場合が多々あります。よくあるのが、ICT活用などの曖昧なワードを使う場合です。

選択科目では、道路に特化したワードを使うように意識しましょう。例えば、防災であれば緊急輸送道路、防災路肩、防災道の駅などのワードを使う、維持管理であれば道路メンテナンス会議、道路付属物、集約・撤去などのワードを使うことで、道路の専門性が見えるようになります。