採点者が筆記試験の答案をざっと見ただけで、合格論文だろうと思ってしまう文章テクニックを考えます。採点者は一人で数多くの論文を採点するので、全員分の答案を読むとは限りません。ですから、精読しなくても合格論文だろうと思わせることが必要なのです。

まずは不合格論文と思わせないこと

合格率15%の試験です。100人の中から15人の合格者を選ぶ時、採点者は100人分の答案を隅々まで読んで、1位から100位まで順位は付けないでしょう。不合格者を85人も選べるのですから、まずは不合格論文を先に選別するはずです。不合格者85人さえ選べれば、残りの15人は自動的に合格になります。

不合格論文を選ぶのは、合格論文を選ぶよりも簡単な作業です。問題文と不釣合いなタイトルだったり、全然書けていなかったりなど、不合格にふさわしい論文は比較的簡単に選別できます。一旦不合格とされた答案は、二度と読まれることは無いでしょう。

筆記試験に合格するためには、上位15人の合格論文を書くというよりも、下位85人の不合格論文に入らないことを意識すべきです。採点者に合格論文と思わせることは、すなわち不合格と思わせないことなのです。

多様な視点を見せる配置バランス

採点者がまずやることは、タイトルを眺めることです。タイトルを眺めていて、配置バランスが悪いと視野が狭いと思われます。視野が狭いということは、技術士に求められる「多様な視点から分析する能力」が乏しいということです。

Ⅲ課題解決問題なら、解答用紙3枚に社会的背景、課題、問題点、解決策、リスクなどを書きます。課題3つを10行ずつバランスよく書いてある答案と、20行+5行+5行で書いている答案では、前者の方が視野の広さを感じます。後者は、課題が1つしか思いつかなくて、あとの2つは苦し紛れに書いたのだろうと思わそうです。

キーワードさえ並べればなんとかなる、そう思っている人は多いようですが、付け焼刃的な答案はすぐに分かってしまうものです。

タイトルの配置バランスが良ければ、知識や視野の広さを感じます。採点者に理解させようとする余裕すら感じるのです。

思わず目を留めてしまうタイトル

ネットで、「渋谷 ランチ」と検索すると、渋谷周辺のランチ情報がずらりと並びます。しかし、どれが自分にとって有益な情報かはタイトルだけでは分かり難いですよね。

そこで、タイトルに「1コイン」とか「おかわり自由」など、探したい情報が具体的に書かれていると思わずクリックしたくなります。また、「TV番組で紹介」や「オリジナル麺」などの話題性や独創性を持たせたタイトルも目を引きます。

筆記試験の答案も同じです。例えば、災害時の避難対策が設問テーマなら、「避難路の整備」、「避難所の確保」、「ハザードマップの普及」、「避難訓練の実施」など、同じようなタイトルの答案が並ぶでしょう。

もし、その中に次のような具体性、話題性、独創性を持たせたタイトルがあれば、採点者は思わず目を留めてしまうのではないでしょうか。

- 具体性タイトル例:簡易型避難誘導標識の整備

- 話題性タイトル例:避難ナビゲーションの普及

- 独創性タイトル例:避難行動でのロボット活用

一番気をつけたいのは「具体性」です。白書などで覚えた基本方針的な解決策しか示さない答案が多い中、具体的な解決策が示されると結構目立ちます。筆記試験は、どうしても相対評価になるので、目立つことは合格に向けて必要なことです。

ちょっと精読したくなる書出し

タイトルに思わず目を留めてしまった採点者は、次に本文の書き出しを見ます。書き出しに興味がわけば、ちょっと精読したい気持ちにもなります。書き出しは、タイトルと繋げて本文を精読したくなる気持ちにさせることが重要です。タイトルと書き出しを繋げる意味を、先ほどの災害時の避難対策を例に説明します。

タイトル:簡易型避難誘導標識の整備

書き出し:避難経路を視認しながら避難できる・・・

採点者が気になるタイトルの「簡易型」が、書き出しの「視認しながら」に繋がり、簡易型にする理由がなんとなく分かったので、次に簡易型の正体が知りたくなるずです。

タイトル:避難ナビゲーションの普及

書き出し:外国人や土地勘の無い人のために・・・

タイトルのナビゲーションが誰のためかを書き出し冒頭で示します。外国人、ナビゲーションの2つから、本文に観光、GNSSなどのワードを探し始めるはずです。

タイトル:避難行動でのロボット活用

書き出し:高齢者が日常使う医療福祉ロボット・・・

採点者の目に留まった「ロボット」とは何かを書き出しに示します。すると次に、それを避難行動でどのよう活用するのかを知りたくなるはずです。

論理的思考が見える3段式ロジックツリー

採点者は、「文章が上手いか」「知識があるか」を見ているのではなく、あなたの思考ロジックを見ているのです。技術士は、論理的思考に基づき課題を解決する能力を持っていなければなりません。ですから、答案にも論理的思考を見せる必要があります。

では、どうすれば論理的思考を見せられるのでしょうか? 一般的にはロジックツリーやピラミッドストラクチャーを使うわけですが、技術士試験の場合は3段構造で十分かと思います。先ほどの「避難行動でのロボット活用」を例に3段式ロジックツリーを説明します。

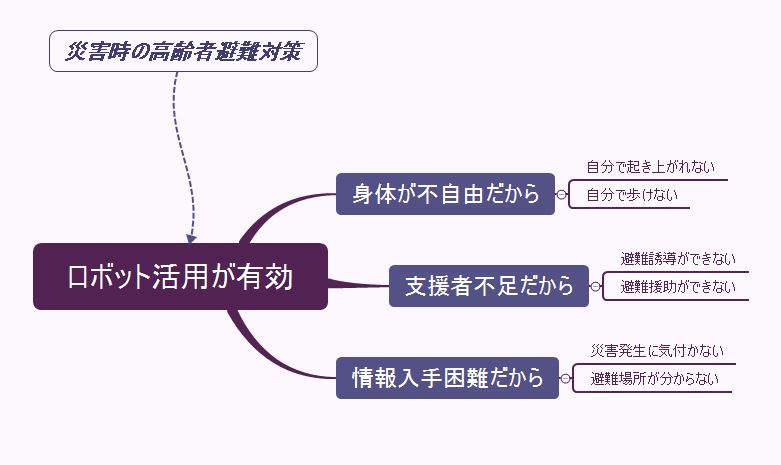

設問のテーマは災害時の避難対策です。社会的背景として少子高齢化を示し、課題として高齢者の避難対策を挙げるとします。解決策はタイトルに書いたように「ロボット活用」としました。

まずロボット活用を提案した理由(~だから)を3つ考えましょう。①身体が不自由、②支援者不足、③情報入手困難などが思いつくはずです。この3つの理由がクリアーすべき問題点です。次に、これら3つの問題点が具現化した場合の悪い影響(~できない)を2つずつ考えます。これが問題点の抽出根拠になります。こんな感じですね。

- 身体が不自由だから、自分で起き上がれない。自分で歩けない。

- 支援者不足だから、避難誘導ができない。避難援助ができない。

- 情報入手困難だから、災害発生に気付かない。避難場所が分からない。

これを3段式ロジックツリーで表わすとこうなります。

つまり、課題解決策(提案)が1段目、クリアーすべき問題点が2段目、問題点の抽出根拠が3段目というような感じです。実際の答案では、図のようなロジックを頭で描いて文章化します。

採点者の心を突き刺すキラーフレーズ

論文添削をしていると、時々心を突き刺すキラーフレーズを見かけます。これが1フレーズあれば、その印象が強く残り、少々ダメ論文でも何とか救いたくなります。筆記試験の採点者も同じだと思います。採点者が「この思考能力は捨て難い」と思えば、簡単には不合格にしないでしょう。

解答者も採点者も、知識経験こそ雲泥の差はあるものの、同じ専門分野の科学技術者です。未来に向けて、自身の専門分野がどうに進むべきか、その方向性に大きな違いは無いはずです。答案の中に自分の考えと同じ方向性を見つけたなら、そのフレーズは採点者の心を必ず突き刺すでしょう。

例えば、災害時の避難対策の論文なら、「高齢者が日常使う医療福祉ロボットを被災時の避難行動で活用する」というようなフレーズです。医療福祉ロボットを災害避難で使う発想が、白書や審議会資料から拾ったものではなく、採点者も以前から同じことを考えていたとすれば、これが必ずキラーフレーズになります。

キラーフレーズとは、未来への挑戦みたいなものかもしれません。未熟だけど挑戦しようとする者と、完成度は高いが挑戦を避ける者、どちらが技術士にふさわしいと思うかです。

まとめ

- 合格率15%の試験です。100人分の論文をざっと見て、85人の不合格者を選ぶのは簡単です。85人の中に入らなければ、自動的に合格者15人に入れます。

- 解答の配置バランスが良ければ、多様な視点からの分析能力があることが分かります。アンバランスな答案は、知識や視野の狭さを印象付けます。

- タイトルに具体性、話題性、独創性を持たせたワードを入れると、採点者は思わず目を留めてしまいます。特に具体性を持たせたタイトル付けを心がけましょう。

- 本文の書き出しは、タイトル文に繋がるように目的や理由から始めます。そうすれば、採点者はちょっと精読したい意気持ちになります。

- 論理的思考を見せるために、課題解決策を1段目、クリアーすべき問題点を2段目、問題点の抽出根拠を3段目とする3段式ロジックツリーを使いましょう。

- 採点者と考え方や方向性が合うキラーフレーズを入れましょう。キラーフレーズが答案に1つあれば、採点者の心を突き刺すはずです。