願書の詳述業務、筆記試験の課題解決問題では、課題・問題点・解決策・リスクなどを書きます。でも、それらの意味をどのように解釈するかは人それぞれ違うようです。もし、試験官の解釈が、あなたと違っていたなら、合否に影響するかもしれません。

受験申込み書には「課題」と明記されてる

受験申込み案内に二次試験の内容が書かれていて、Ⅲ課題解決能力を試す問題については、次のように説明しています。

<受験申込み案内:課題解決能力を試す問題の内容>

「選択科目」に係わる社会的な変化・技術に関係する最新の状況や「選択科目」に共通する普遍的な問題を対象とし,これに対する課題等の抽出を行わせ,多様な視点からの分析によって実現可能な解決策の提示が行えるか等を問う内容とする。

このように、技術士試験では「課題」という言葉が一般的に使われています。しかし、実際の問題文では必ずしも「課題」と書いているわけではありません。

H29年の機械部門では「課題」と「問題点」が同意語で混在

次にH29年の機械部門-機械設計のⅢ課題解決の問題文を見てみましょう。Ⅲ-1では課題と言う言葉が使われ、Ⅲ-2では問題点という言葉が使われています。おそらく、問題文を作った人が違うだけで、どちらも同じ意味で使っているのですが、すごくややこしいです。課題や問題点の定義を決め付けると、問題文を見て悩んでしまうかもしれません。もっと柔軟に受け止めることが必要です。

<H29機械部門-機械設計の問題文>

Ⅲ-1 サステナビリティ (Sustainability) という、・・・(中略)・・・このような背景において、機械設計の立場から以下の問いに答えよ。

(1) 開発する製品例を1つ挙げ、環境・社会・経済の観点をそれぞれ1つ入れた開発方針を述べよ。

(2) (1) で述べた環境・社会・経済の観点の中から1つを選び、それに関する技術的な課題と具体的解決提案を述べよ。

(3) (2) の提案により生じ得る留意点について説明し、その対処方法を述べよ。

Ⅲ-2 近年、豊富な経験およびノウハウを有する技術者の高齢化・・・(中略)・・・このような社会的状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1) ものづくりに関わる高度な研究・開発や設計・製造に関する技術を効率的にかつ早期に伝承するために実施されている仕組みや方法を3つ挙げ、それぞれについて特長と問題点を述べよ。

(2) (1)で挙げた技術を伝承するための仕組みや方法の中で、最も効果的と考えるものを1つ選び、その問題点を解決するための提案を示せ。

(3) (2)で挙げた提案がもたらす効果と留意点を具体的に述べよ。

H29年の建設部門では「課題」と「取り組むべき事項」が同意語で混在

さらにH29年の建設部門-道路のⅢ課題解決の問題文では、Ⅲ-1では課題という言葉を使っていますが、Ⅲ-2では課題も問題点という言葉も出てきません。「取り組むべき事項」が解決すべき課題を意味しているわけですが、これも分かり難くてややこしいです。

<H29建設部門-道路の問題文>

Ⅲ-1 我が国の高速道路は、・・・(中略)・・・この状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 我が国の高速道路における車線数の現状と、暫定2車線による整備が進められてきた背景について述べよ。

(2) 暫定2車線の高速道路において発生している課題について、多面的に述べよ。

(3) (2) の課題を解決するための方策と。それを進める上での留意点を述べよ。

Ⅲ-2 我が国は、近年広域的な地震災害・・・(中略)・・・道路に携わる技術者として、以下の問いに答えよ。

(1) 地震災害時における緊急輸送道路の役割と指定に当たっての考え方を述べよ。

(2) 巨大地震の発生時に緊急輸送道路がその役割を十分果たせるよう、あらかじめ取り組むべき事項について2つ挙げ、それぞれの具体的な内容を述べよ。

(3) (2)で述べた2つの取組みの実効性を高めるための方策について述べよ。

ギャップ分析を知れば言葉の意味が見えてくる

ギャップ分析(またはAsIs,ToBe分析)という言葉を聞いたことはないでしょうか?

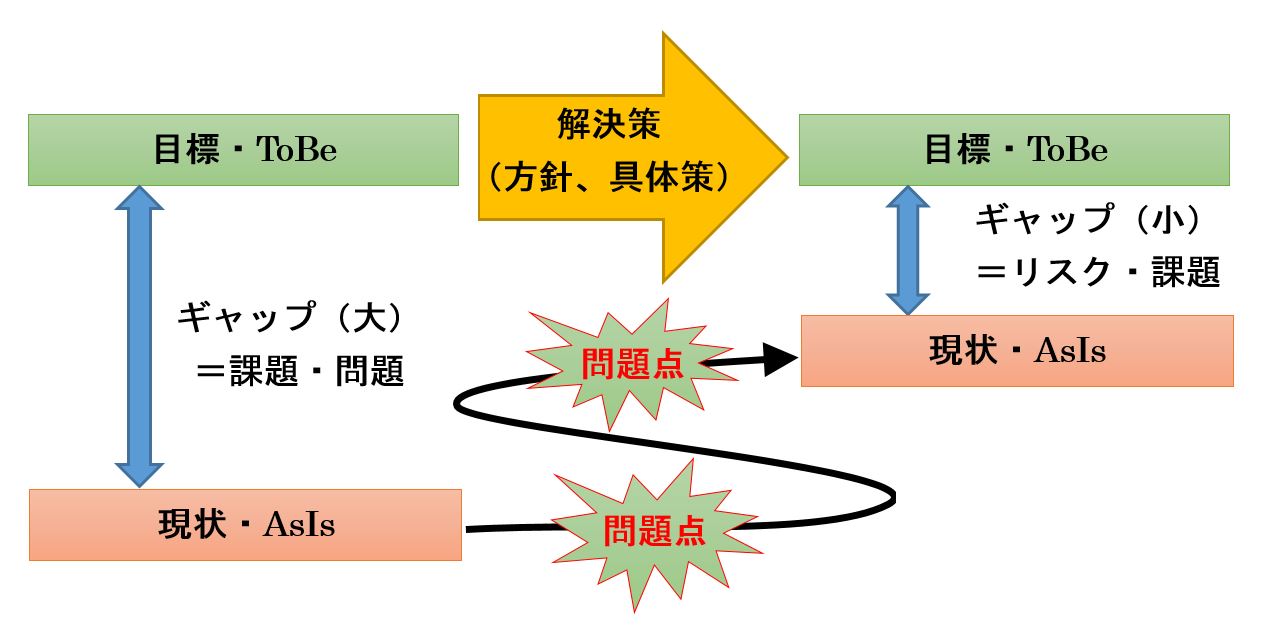

ギャップ分析は、現状(AsIs)と目標(ToBe)とのギャップ(差)に着目して分析し、現状を目標に近づけるためにやるべきことを導き出す手法です。ギャップ分析では、現状と目標のギャップを課題や問題として捉えます。ギャップが大きいほど難しい課題、大きな問題となるわけです。

目標が高過ぎると実現が難しくなります。逆に目標が低過ぎれば、達成は簡単でも効果は薄くなります。どこに目標を設定するかは、あなたの解決能力次第です。あなたの解決能力が低ければ、目標設定も低くなるでしょう。

ギャップの発見が課題抽出、現状を目標に近づけるのが解決策

まずは、現状を分析して把握する必要があります。現状を把握して目標を設定するとギャップが見えてきます。このギャップの発見が課題の抽出になります。そして、現状を目標に近づけるのが解決策です。

これをコンクリート構造物を例に説明します。まず、コンクリートの劣化状況を調査分析して劣化進行度を把握します。新設なら目標として100年荷重を支えるべき構造物です。しかし、現状ではあと10年程度しか荷重を支えられないことが判明しました。そうすると、現状と目標のギャップは90年になります。

取り壊して新設すれば目標の100年に限りになく近づきます。補強すれば80年延命でき、補修なら50年延命できるとします。新設・補強・補修の3つの解決策は、目標への近づけ方の違いです。どの解決策にするかは、ライフサイクルコストなどを検討して判断します。

課題と問題点の使い方に決まりはない

課題と問題点は明確に違うという意見があります。しかし、先に示したH29年機械部門-機械設計の問題文のように、課題と問題点が同意語で混在しているのも事実です。結論的には、違う意味で使っても同じ意味で使っても、どちらでも良いということなのです。

私は基本的に、現状と目標のギャップを「課題」、課題を解決するための障壁が「問題点」と捉えて受験し、指導もしています。ただ、これが逆でもまったく問題はありません。現状と目標のギャップを「問題点」とするなら、問題点を解決するための障壁をクリアーするのが「課題」になるだけです。

解決策にはリスクが付き物、リスクの具現化がデメリット

解決策は現状と目標のギャップを縮めることです。ギャップをゼロにすることも可能ですが、ゼロにはならないと考えた方が良いと思います。

Ⅲ課題解決の問題文には、提案した解決策の留意点・リスク・デメリット・課題を述べよとなっているものが多いと思います。それは、解決策でギャップをゼロにはできないという前提だからでしょう。もしゼロになるなら、目標設定が低いか、ギャップの発見が甘いかのどちらかです。

どんなに高度な技術を使った解決策にも、ギャップが残る限りリスクは付き物です。リスクが具現化すれば、それはデメリットになります。

まとめ

受験申込み書には「課題」が使われているけれど、実際の問題文には「課題」「問題点」が同意語で混在しています。

課題と問題点は同じ意味で、どちらを使っても問題はありません。どちらも、現状と目標とのギャップのことです。

ギャップの発見が課題の抽出、現状を目標に近づけるのが解決策で、解決策を阻害するのが問題点です。課題と問題点を置き換えて使ってもかまいません。

提案した解決策でギャップはゼロにならないと考えましょう。ですから、解決策には留意点・リスク・デメリット・課題が存在するのです。リスクが具現化すればデメリットになります。