業務手順や留意点が問われるⅡ-2問題。マニュアル通りに解答すべきと考える受験者も多いでしょう。しかし、マニュアルのコピーは応用能力ではありません。課題解決の基本プロセスを理解し、実戦でアレンジしながら使える能力こそが応用能力なのです。その能力があれば、未知の業務テーマが出題されても、高評価の答案が書けるようになります。

確認されるのは課題解決プロセスの説明能力

以下は、受験申込み案内に書かれているⅡ-2応用能力問題の概念・内容の説明です。

<応用能力問題>

[概念]:これまでに習得した専門的知識や経験等に基づいて、与えられた条件に合わせて正しく問題点を認識し、必要な分析を行い、適切な業務プロセスや留意すべき内容を説明できる能力 [内容]:「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門的知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるかを問う内容とする。

説明文に応用能力という言葉は一切出てきませんが、この問題で試されるのは、業務プロセスや留意事項の説明能力だということは理解できます。

技術士の業務は、技術的課題を解決することですから、概念にある業務プロセスとは、すなわち課題解決プロセスのことです。

Ⅲ課題解決問題では解決策(ソリューション)が問われますか、このⅡ-2応用能力問題では解決手順(プロセス)が問われるということです。ですから、解答ではハイレベルな解決策より低レベルでも解決手順を書いた方が評価は高くなります。

マニュアル適用の妥当性確認が重要ポイント

建設部門では、事業や工種別に基準・示方書・指針・要領などが細かく定められています。それらは、基本的に公開されているので、ネットから簡単に入手することができます。マニュアルを無視して業務はできませんから、マニュアルを知ることは必要なことです。

しかし、マニュアルを覚えて答案用紙に書き写す能力が、技術士に必要な応用能力ではありません。マニュアル通りに遂行するとしても、マニュアルの内容を正しく理解して、適用の妥当性を確認しながら活用することが応用能力です。

答案にマニュアル通りの解決プロセスを提示したとしても、応用能力を見せるためには、適用の妥当性確認の必要性を書き込むことが、重要なポイントになります。

リスク管理と課題解決の基本プロセスを把握する

どんな業務であれ、課題解決プロセスに大きな違いはありません。ですから、基本プロセスのフローを作っておけば、中身を多少変えるだけで、ほぼ間違いの無い課題解決手順の説明ができるようになります。

この基本フローを実業務でアレンジして使える能力こそが、Ⅱ-2問題で試される応用能力の本質と言っても過言ではないと考えます。

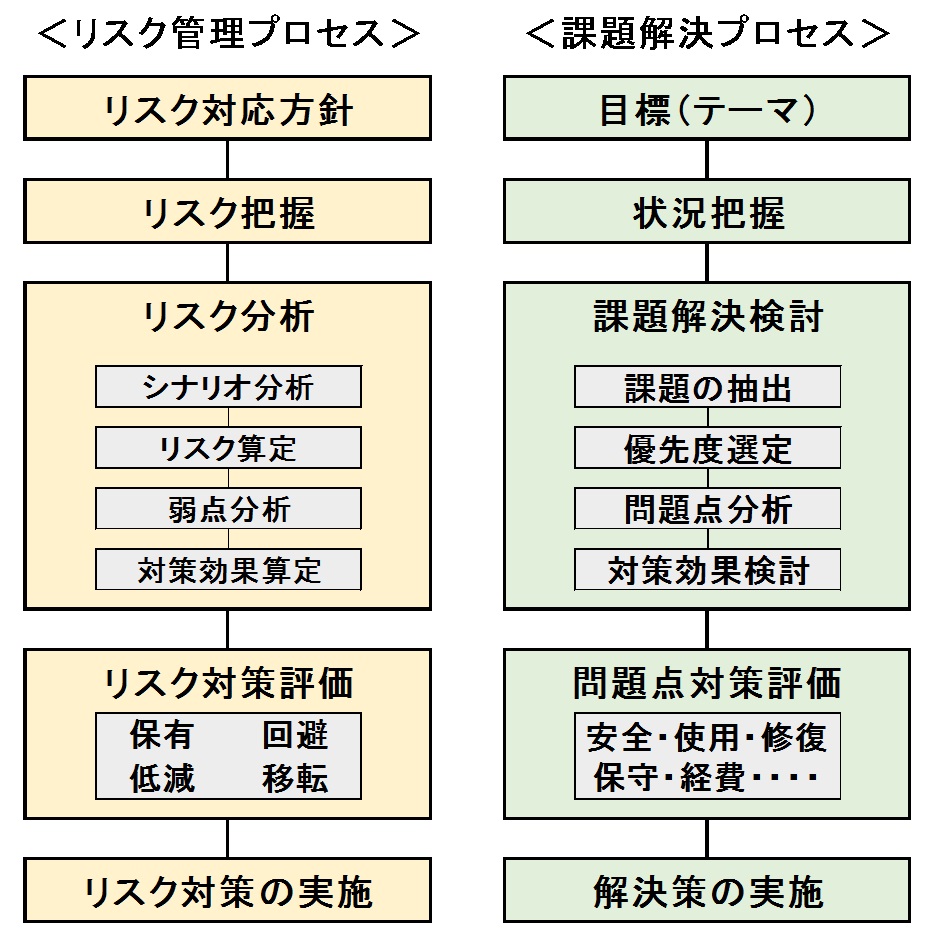

技術的課題の解決プロセスは、ほぼリスク管理プロセスと同じです。Ⅱ-2対策として、リスク管理と課題解決の基本プロセスを作成することをお勧めします。

左のリスク管理プロセスは、総合技術監理の受験では必修のフローですから、そのまま覚えると良いでしょう。右の課題解決プロセスは、私が作ったものなので、選択科目に合わせて各自なりにアレンジしてみてください。

基本プロセスを理解して設問の意味を正しく捉える

Ⅱ-2応用能力問題は、問題文で与えた業務テーマに対して、遂行手順や検討項目・留意点の説明を求める設問が2~3出題されます。中には手順を問わずに、検討項目や留意点のみを解答させる問題文もあります。

しかし、どんな問題文であろうとも、試験官が確認しようとしているのは、課題解決プロセスの説明能力です。プロセスを無視した解答は、単なる知識を示したに過ぎません。

課題解決の基本プロセスを正しく理解していれば、どんな問題文でも設問の意味を正しく捉えることができるようになります。そして、手順はもちろんのこと、各段階での検討事項や留意事項も説明できるようになります。

設問順番は基本プロセスの順番になっている

以下はH29年の河川砂防Ⅱ-2-2の問題文です。

Ⅱ-2-2:河川、砂防及び海岸・海洋の分野において、景観に配慮した防災施設の整備が求められることを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)河川、砂防及び海岸・海洋のいずれかの分野を選択し、防災施設の整備における、周辺を含めた景観配慮の留意点を述べよ。

(2)(1)で扱った防災施設の景観配慮について、整備の各段階(調査・計画段階、設計段階、施工段階)において通常検討すべき項目を説明せよ。

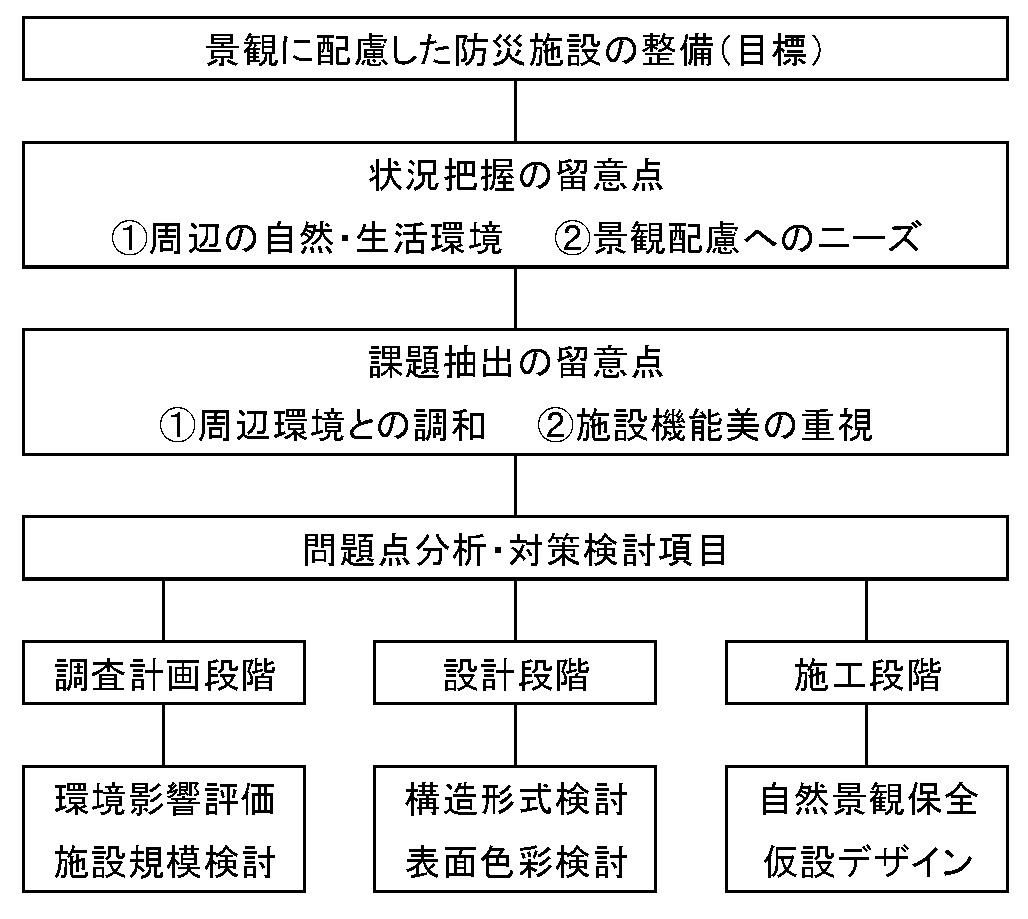

業務テーマは防災施設の景観配慮です。(1)で留意点、(2)で検討項目の設問順番になっています。(1)の設問が漠然としていて、何についての留意点を書けば良いか分りにくい問題ですが、設問順番は基本プロセスの順番に合っていると考えれば、設問の意味が見えてきます。

まず(1)で最初に留意点を聞いているのですから、プロセスの早い段階での留意点のことです。プロセスの早い段階といえば、現状把握か課題抽出ですから、それらのプロセスで何に留意するかを示せば良いわけです。

次に(2)で各事業段階での検討項目を聞いています。これは、先に示した基本プロセスの中ほどにある、問題点分析と対策効果検討に該当する設問です。(1)で示した課題を果たすために、クリアーすべき問題点や検討項目を各事業段階で示せば良いでしょう。

これを基本プロセスに当てはめて、フローにするとこのようになります。問題文を見て、このような課題解決プロセスが描ければ、的外れな解答にはならないはずです。

未知の業務テーマで棄権する前にやるべき5つの行動

選択科目の技術範囲は広いので、想定問題の解答をたくさん用意しても、未知の業務テーマが出題されてしまうリスクはあります。試験会場では、未知の業務テーマを前にじっと考えていても時間の無駄です。中途半端に文章を書いても合格点はもらえません。

「棄権」の2文字を書いて退出するくらいなら、その前に次の5つを試してみてください。内容次第ですが、合格ライン前後の解答が書けるはずです。

①問題文から業務の目標を見つけて見失わないようにする

②解決プロセス(フロー)を解答用紙に描いて説明する

③状況把握、課題抽出、問題点分析、対策選定の順で説明する

④留意点は法令基準の遵守やマニュアルの妥当性確認とする

⑤タイトルを先に配置して本文は後から埋める

これらを簡単に解説します。

①の業務目標(テーマ)は問題文に書いてあります。業務目標を見失って、論点がずれた解答にならないように注意が必要です。

②は解決フローを先に示して、その次に説明文を書けばマス目も埋まり、解答内容も理解しやすくなります。

③は説明の順番を課題解決プロセスの順番通りにするということです。説明順番が逆では、理解度が疑われます。

④は留意点が思い付かなくなった時に試してみてください。「~に関する法令基準を遵守する。マニュアル適用に当っては妥当性を確認する」などと書けば、間違いではないので加点されると思います。

⑤は答用紙を最低8割程度埋めることを前提に、タイトルを先に書いておくということです。中身は時間を見ながら埋めるようにします。空白行が何行か出ても仕方がないと腹を決めましょう。どうせ「棄権」しようとしていたのですから。

まとめ

Ⅱ-2応用能力問題で確認されるのは課題解決プロセスの説明能力です。高度な解決策(ソリューション)より、低レベルでも解決手順(プロセス)を書く方が評価は高くなるでしょう。

マニュアル通りの解決手順を提示するとしても、妥当性確認の必要性は解答に加えましょう。マニュアルの書き写しだけでは、応用能力は認められません。

課題解決の基本プロセスをアレンジして使える能力こそが、応用能力の本質だと考えましょう。

総監必修のリスク管理プロセスと課題解決プロセスの基本フローを作っておくと、ほぼ間違いの無い課題解決プロセス説明ができるようになります。

課題解決の基本プロセスを理解して使えるようになれば、設問の意味を正しく捉えて解答できるようになります。

未知の業務テーマが出題されても、問題文の業務目標を見失わず、解決フローを描いて説明文を書けば、合格点をもらえるかもしれません。