Ⅱ-1専門知識問題は、出題予想が的中すればキーワードをつなげるだけで、合格答案を書くことが可能です。ですから、いかに出題予想の的中率を上げるか、いかに効率的にキーワード量を増やすかが、受験勉強のポイントになります。過去問題を分析していくと、効率的なキーワード勉強方法と出題予想の仕方が見えてくるので少し紹介します。

過去問題から設問意図を5項目に整理する

まずは、Ⅱ-1専門知識の過去問題を収集して整理しましょう。収集は直近3年分でも十分だと思います。過去問題は日本技術士会HPからPDFでダウンロードできます。

次に、収集した過去問題の設問意図を次のような5項目に分類します。

- 定義・内容

- 種類・特徴

- 原因・機構

- 対策・方法

- 課題・留意点

過去問題をこのように分類することで、設問意図を正しく捉えることができ、解答すべき項目も明確になります。

解答で使う重要キーワードを項目別に抽出する

出題テーマに対して、解答で使う重要キーワードを抽出します。重要キーワードはて、設問意図5項目ごとに表にすると覚えやすいと思います。

<液状化のキーワード(例)>

| テーマ | 定義・内容 | 種類・特徴 | 原因・機構 | 対策・方法 | 課題・留意点 |

| 液状化 | 地震波形

FL値 |

沈下・浮上

側方流動 |

間隙水圧

せん断応力 |

密度増大法

固結工法 |

調査範囲

注入量管理 |

各項目で重要キーワードが2つあれば、合格点をもらえる解答は書けるようになります。設問されない項目は空欄でかまいません。例えば、事業計画がテーマなら機構(メカニズム)は問われませんので空欄になります。

専門知識問題は、1問につき解答用紙は1枚ですから、たくさんキーワードを覚えても書ききれません。解答用紙1枚に、試験官に絶対見せたいキーワードが5つもあれば十分なはずです。

キーワードは、たくさん抽出するよりしぼり込む方が、難しいと思います。たくさんあるキーワードを5個程度にしぼる作業をするだけでも、重要キーワードが自然に覚えられるでしょう。

過去問題のテーマ分析から出題予想の的中率を上げる

過去問題を整理すると出題テーマの傾向が見えてきます。出題傾向は選択科目によって違いますが、大きくはベーシックなテーマとトレンディなテーマの2つに分かれます。

施工計画やコンクリートではベーシックなテーマがほとんどなのに対し、河川砂防や道路ではトレンディなテーマも多く出題されています。

ベーシックなテーマは基本技術に関するものばかりなので、自分の専門分野の過去問題を整理すれば、出題予想は比較的しやすいと思います。

トレンディなテーマは、問題作成時期の少し前に話題となったネタが多く出題されています。問題作成期間は2月上旬から3ヵ月間とされているので、前年末までの話題を拾えば、出題の予想的中率も上がるはずです。

4問中2問解答なので、専門分野以外で1問選ばざるを得ない人も多いと思います。専門外の分野で選ぶなら、法制度や基準類が改訂直後のテーマは狙い目かもしれません。

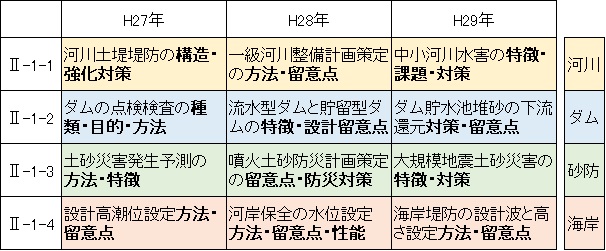

河川砂防の過去問分析事例

4問は河川、ダム、砂防、海岸に分かれて出題されます。近年は防災関連の問題が多く、トレンディなテーマが目立ちます。H29は水防法改正に関連するものや熊本地震を反映した問題が出ました。H30年では「ダム再生ビジョン」関連や「水門・陸閘等の維持管理マニュアル」関連の出題があるかもしれません。

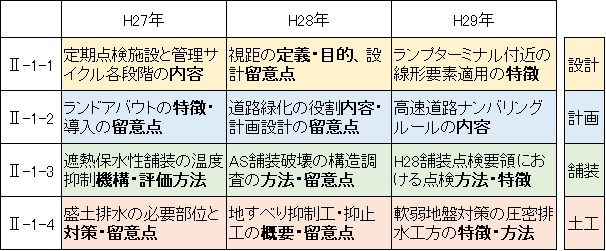

道路の過去問分析事例

4問は設計、計画、舗装、土工に毎年分かれて出題されます。この科目もトレンディなテーマが多く、計画分野のH27ランドアバウト、H28道路緑化、H29高速ナンバリングは前年の法基準改正や委員会提言を反映した問題です。H29に舗装点検要領が出ており、H30年は道路土工物点検要領の出題を予感させます。

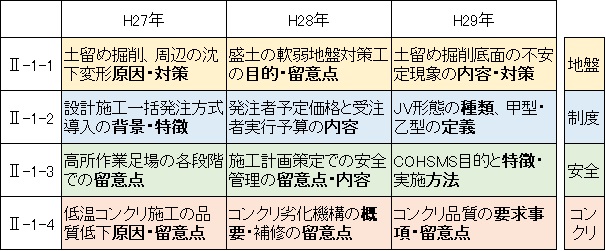

施工計画の過去問分析事例

4問は地盤、制度、安全、コンクリートに分かれていて、ベーシックなテーマがほとんどです。地盤は土留め掘削、盛土・切土、コンクリートは打設、養生、劣化、補修などは必修なので絞りやすそうです。H30ではECI・若手育成型など新たな入札契約制度、一般化が進むICT土工などの出題があるかもしれません。

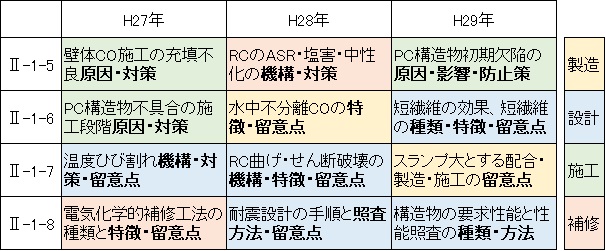

コンクリートの過去問分析事例

この科目は、設計・補修系と製造・施工系に分かれるので、2問選択は絞りやすいでしょう。ベーシックなテーマが多いのですが、H29では規定見直し直後のスランプ関連が出題されました。H30も生産性向上関連でプレキャスト化、機械式定着、埋設型枠などの出題があるかもしれません。

おわりに

出題テーマを予想するのは難しいのですが、何のための専門知識かを考えることで、何を勉強すれば良いかが見えてきます。

専門知識問題は、技術士が課題解決するのに必要な知識を確認するものです。建設部門では、災害激甚化、ストック効果最大化、生産性向上など、技術士が解決すべき課題も変化しています。

技術士が、これらの課題を解決するために必要な知識とは何かを考えてみてください。そこから見えてくる必要な知識こそが、専門知識問題の出題テーマになるのだと思います。

例えば、ストック効果最大化のためには、堤防強化や舗装点検の知識は必要です。生産性向上のためには、建設現場の安全管理や流動化コンクリートの知識は必要なのです。