2019年度から技術士試験の方法が変わります。変更される内容は、日本技術士会から公表されていますが、少しわかり難いので説明文を表にして整理しました。すると、どの問題で何が問われているのか、そして何を解答すべきかが理解しやすくなりました。

日本技術士会:平成31年度 技術士試験の試験方法の改正について

大きな変更点は択一式の廃止と時間配分/答案枚数の変更

必須科目が択一式から記述式へ変更され、足切り制度もなくなります。それに伴い、試験時間の配分や知識・応用能力問題の解答枚数も変わります。

午前中が2時間で3枚、午後は3時間30分で6枚となります。午後の休憩時間は無くなります。問題Ⅱの枚数変更の詳細は未だ不明です。おそらくH30年度の口頭試験後に発表されると思います。

また、これまで馴染み深かった「課題解決」という表現が「問題解決・課題遂行」という表現に変わります。ただし、表現が違うだけで、試験内容が大きく変わるものではありません。

建設部門は選択科目の変更はありませんが、他の技術部門では選択科目の統廃合や名称変更もあり、戸惑う受験者も多いと思います。

概念・出題内容・評価項目をわかり易く表にしてみた

公表された資料の説明文を一覧表にして○を付けて整理してみました。

日本技術士会:平成31年度 技術士試験の試験方法の改正について

問題の概念

これまでの必須科目は、専門知識を択一式で確認するものでしたが、19年度からは記述式に変わり、応用能力、問題解決・課題遂行能力も確認されます。つまり、キーワードを覚えるだけではダメということです。

出題内容

必須科目Ⅰと選択科目Ⅲの出題内容は、基本的に同じです。これまでの選択科目Ⅲと同様、現状分析から問題を把握して課題を抽出し、解決策とリスクを提示させる設問になるでしょう。

選択科目Ⅱ-2は、これまでと同じくリスクを踏まえた業務計画の立案能力を問う内容です。

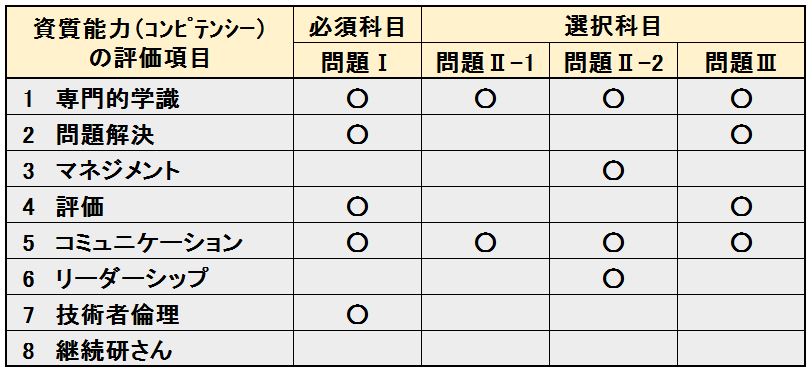

資質能力(コンピテンシー)の評価項目

技術士に要求される資質能力(コンピテンシー)は全部で8項目あり、筆記試験では継続研さんを除く7項目が評価対象となります。表にすることで、どの問題でどの能力を問われるかがわかり易くなりました。

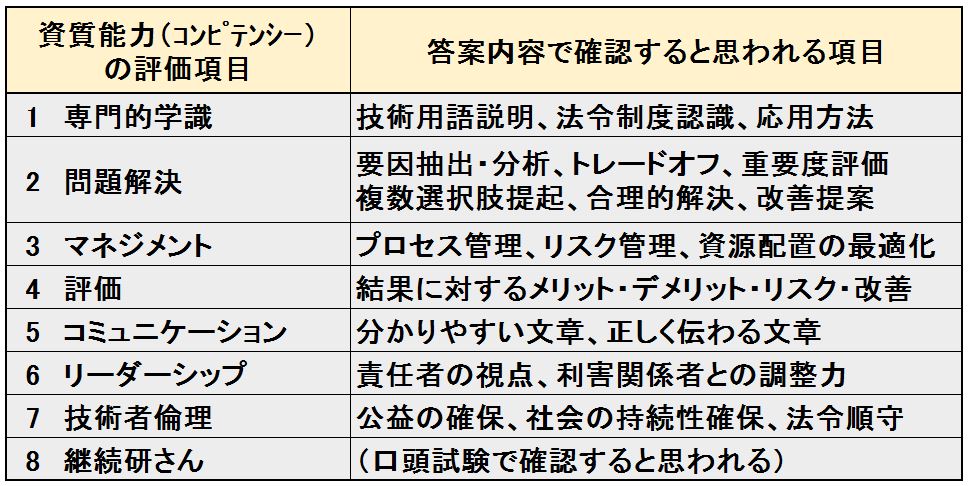

答案で確認される資質能力(コンピテンシー)とは

資質能力(コンピテンシー)の説明資料を読んでも、筆記試験で何を書けば良いのかがわかり難かったので、これも表にしてみました。

筆記試験合格のためには、これらの項目を意識して答案を書く必要があるでしょう。

例えば、3番目のマネジメントと6番目のリーダーシップ。これは、選択科目Ⅱ-2のみで評価されるので、Ⅱ-2の答案には責任者として、プロセス管理やリスク管理の計画、資源の最適配置計画を書く必要があります。

また7番目の技術者倫理は、必修科目Ⅰで評価することになっているので、答案には公益の確保、社会の持続性確保、法令順守などについても書く必要がありそうです。

必須科目Ⅰと選択科目Ⅲは解決策を導くロジックが重要

今回公表された概念、出題内容、評価項目を見る限り、必須科目Ⅰと選択科目Ⅲの確認内容に大きな違いは見受けられません。違うのは「技術部門」か「選択科目」かの違いだけです。

実際の問題文を見るまで分かりませんが、必須科目ⅠはH24以前と同様に社会資本整備や建設産業のあり方をテーマとし、選択科目Ⅲはこれまで通り選択科目特有の課題をテーマとした設問になると予想されます。

とは言え、必須科目Ⅰのテーマが「広域豪雨災害に対する防災・減災」、選択科目Ⅲは「流域災害の防止・軽減」など、科目によっては同じようなテーマが出題される可能性も否定できません。

なるべくそうならないように、問題文を調整してくるでしょう。しかし、仮に同じ解答内容になったとしても、解決策を導くロジックが正しければどちらも評価されるはずです。

これまで試験制度は何度か変わってきましたが、どのような試験制度であろうとも、合理的思考に基づく問題(課題)解決能力の有無を確かめることに変わりはないのですから。