何を試しているかを知ることが重要

これは試験です。あなたにその能力があるかを試しているのです。試験に合格するには、まず何を試しているかを知ることが重要です。技術士の筆記試験が何を試しているのかは、受験申込案内に書いてあるので、再度確認してみましょう。

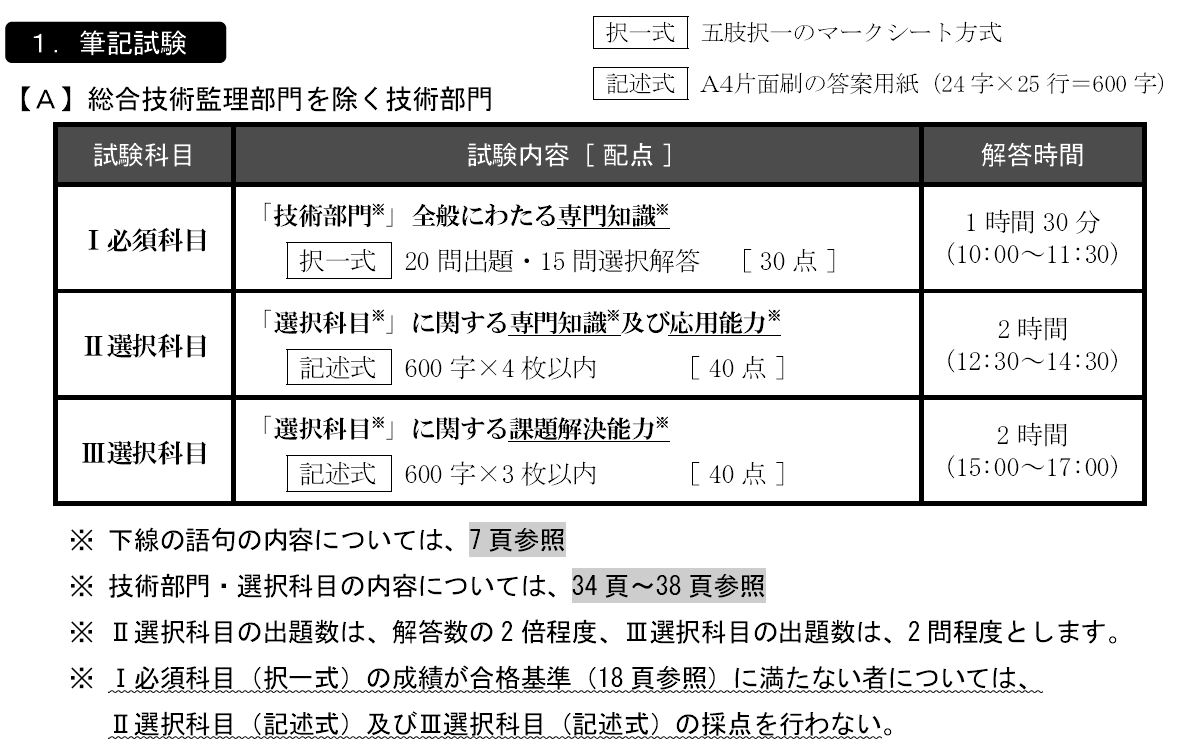

午前中のⅠ必修科目は択一問題で、20問中15問選んで9問正解ならOKです。正解が9問に満たなければ、その時点でOUT(足切り)となります。オールマークシートで1問5分ペースで答えられます。なお、H30年の試験を最後に択一は廃止される見込みです。

午後のⅡ選択科目は、2時間で論文4枚を書きます。専門知識が2問×1枚。応用能力が1問×2枚となります。1枚30分ペースですが、多くの人が時間不足になっています。

休憩後のⅢ選択科目は、2時間で論文3枚を書きます。1枚40分ペースです。想定内の問題なら時間不足にはならないと思いますが、腕も疲れてくるので綺麗な文字を書くことができなくなります。

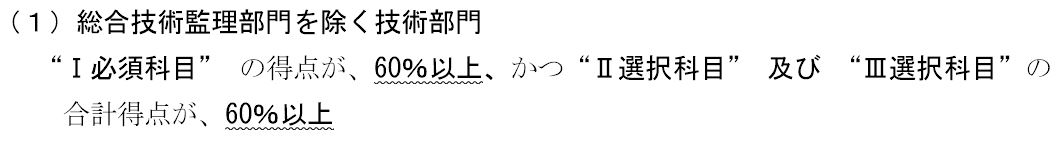

合否判定基準はこのようになっていています。

必修科目のⅠは6割が絶対条件です。選択科目はⅡとⅢの合計で6割以上です。Ⅱが4割でもⅢが8割りなら、合計で6割となるので合格です。

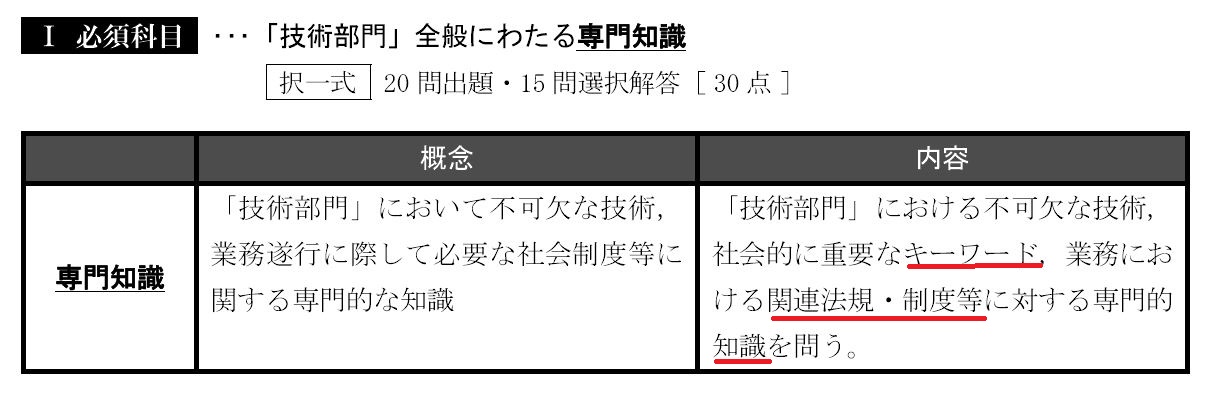

Ⅰ必修科目:「技術部門」全般にわたる専門知識とは

知識を問う問題です。5択なので深く知っている必要はありません。「見たことある」「聞いたことある」程度でも、答えが合っていれば良いです。15問のうち、確実なものが6問あれば、3問くらいは5択テクニックや運で何とかクリアーできます。これにあまり勉強時間を費やすのは無駄だと思います。試験の一週間前からでも、準備は十分可能です。全問正解はただの自己満足にしかなりません。9問正解で十分です。

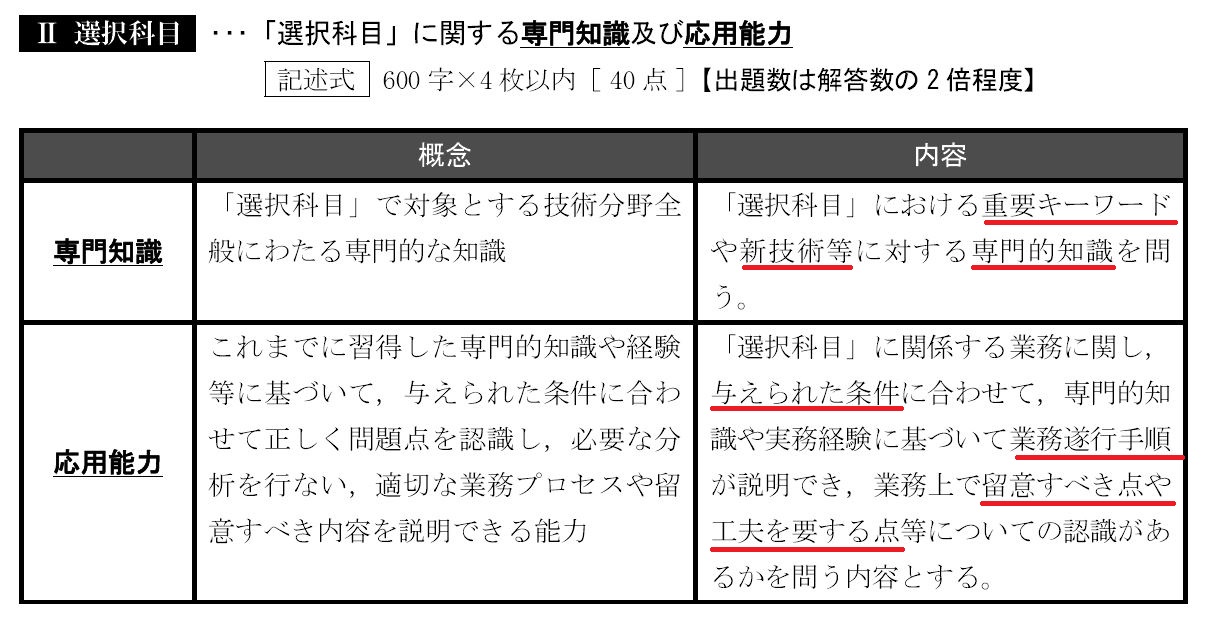

Ⅱ選択科目:「選択科目」に関する専門知識及び応用能力とは

専門用語の説明が2問×1枚と応用能力問題が1問×2枚です。ほとんどの人は、専門用語の説明からはじめます。しかし、専門用語の説明をじっくり考えすぎて時間を使ってしまい、応用能力問題を解答する時間がなくなるパターンにはまる人が多いようです。用語説明は6割程度できていればOKと割り切って、ペース配分を守るようにすべきです。

応用能力は、問題文で与えられた条件について、経験に基づく遂行手順の説明、業務上の留意点・工夫の認識を解答するものです。工法の説明文が多くなり、遂行手順の説明がおろそかにならないことがポイントです。工法説明を求める問題文もありますが、知識を確認する問題では無いので、惑わされないようにすることです。

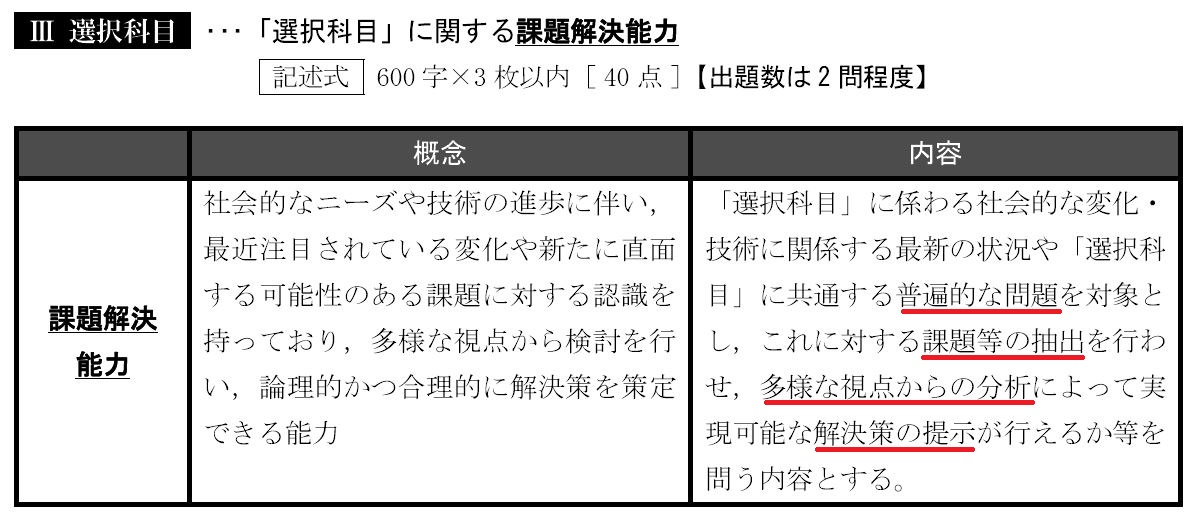

Ⅲ選択科目:「選択科目」に関する課題解決能力とは

内容に書いてあるように、普遍的な問題が出ます。普遍的な問題とは、インフラ老朽化、気象変化、大規模地震、労働力不足など、近年の社会問題のことです。

課題解決能力を問う問題は、その社会問題を背景として、各技術分野(選択科目)で解決すべきテーマについて、課題を抽出し、多用な視点から分析して実現可能な解決策を提案させるものです。課題や解決策の提示数が指定されている場合が多く、提示した解決策のリスクやデメリットを書かせるように問題文が作られています。

その場で考えて合格するのは、かなり難しいです。合格者の多くは、事前に問題テーマを予想して解答も準備していたと思います。ある程度、予想が当れば時間的にはそれほど厳しくないと思います。しかし、試験も終盤を迎え、かなり腕も疲れてきているので文字は汚くなります。

若い人は、知識経験不足を補うチャンスになる問題です。専門知識や応用能力問題の出来が悪くても、解題解決問題の出来が良ければ拾われる人もいるはずです。

最も重要なのは課題解決能力

二次試験は、技術士に絶対必要な課題解決能力の有無を試す試験で、知識の有無は確認程度です。ここを勘違いしている人が、不合格者には多いです。

課題解決のためには専門知識も必要ですが、技術士ならそれがあるのが前提です。その上で、マニュアル通りでは出来ない業務を、知識と経験を駆使して解決するのが技術士です。二次試験は、それを経歴書・筆記試験・口頭試験で確認しているのです。あまり難しく考える必要はありませんが、勘違いだけしないよう注意しましょう。

筆記試験に合格するための最大のポイントは、選択科目Ⅲで課題解決能力があることをいかに見せるか、分からせるかです。それが「見えない」「分からない」文章では、いくらキーワード並べても不合格となります。ダメ論文の典型例がそれです。「書いたことは書いたけどダメだった」と言うのがそれです。ダメなものは、いくら勉強をして知識を増やしてもダメのままです。

過去問を見ることの重要性

課題解決問題も、過去問を見ることが重要です。日本技術士会は、過去問を公表しています。これは過去問を見ておきなさいという暗黙のメッセージだと考えましょう。

なぜ過去問なのか?それは、課題解決問題のテーマは、時代が劇的に変化しない限り、あまり変わらないからです。過去問とまったく同じ問題は出せないので、多少アレンジしてきますが、設問の切り口というか、設問の雰囲気はほとんど変わらないです。

雰囲気が分かれば、ヤマもかけられます。そして当るようになります。過去問には、何を勉強しておけばよいか、今年は何が出るのか、キーワードは何かなど情報満載です。過去問を分析すれば、今年出そうな問題も自ずと見えるようになってきます。

お勧めしたい、筆記試験が上手くいく作戦

- 勉強のウェイトを課題解決能力→応用能力→専門知識→5択の順とする。この順に完成度を高めていく。

- 解答用紙のどこに何を書くか、あらかじめ配置を決める。論文の出だしパターンをあらかじめ決める。

- 最大の武器はキーワード、これをたくさん持っている者が強い。それを上手く繋ぐ練習をする。マインドマップソフトは有効なツール。

- 本番に向けて手書きになれる。本番では小学校で習う漢字さえ書けなくなる。書きたい漢字の書き取り練習をする。

- 普段の実務は狭い視野で行っている。技術士試験は、その数倍広い視野で解答すること。課題やリスクを捉える視点を意識して広くする。

- 困った時は、人・物・金・技・法を思い出す。そうすれば、人材不足、老朽化、財政難、技術開発、法制度整備などの言葉が思いつく。

おわりに

勉強方法は人それぞれなので、ベストな方法はありません。自分に合った勉強法を見つけましょう。

「仕事が忙しくて・・」そんな言葉をいやと言うほど聞きましたが、「暇だから合格できた」と言う人はいません。モチベーションが切れたら負けです。諦めたら、その時点で終わりです。