建設部門の中でも受験者数の多い「河川砂防」「道路」「施工計画」の選択科目について、過去5年分の出題傾向から今年度の出題テーマを想定してみました。選択科目Ⅲの想定問題も掲載ていますので、これから準備する方は参考にしてください。

選択科目「河川砂防」の出題テーマ想定

選択科目Ⅱ-1(河川砂防)の出題テーマ

選択科目Ⅱ-1の4問は、河川・ダム・砂防・海岸の4分野に分かれています。

出題テーマは、ベーシックな内容とトレンディな内容が混在しています。いずれも、洪水・浸水・土砂災害・高潮など、水害・土砂災害に対するハード対策に必要な専門知識が問われることが多いようです。

河川砂防の分野は、気象変動に伴い、これまでの常識が通用しない事象が増えています。技術士に求められる専門知識も変化しているので、あまり古い資料を基に解答しない方が良いと思います。

昨年度、気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会、ダムの洪水調節に関する検討会、土砂災害防止対策小委員会、気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会から、答申や提言が出されています。これらの内容は、昨年出題されていないので、今年の出題テーマになる可能性は高そうです。自分の専門分野の資料には、必ず目を通しておきましょう。

選択科目Ⅱ-2(河川砂防)の出題テーマ

選択科目Ⅱ-2の出題テーマ(業務)は、過去問の傾向を見る限り、防災・災害復旧・維持管理・土砂管理に関する計画・検討業務に集約されます。

河川砂防では、出題テーマに対して、河川、砂防、海岸・海洋のいずれかを選んで解答します。同じ問題であっても、専門分野によって解答内容が違ってきます。例えば、同じ水害対策であっても、河川の洪水対策と海岸の高潮対策では、想定リスクや調査検討項目が違うはずです。いかに自分の専門分野の視点で解答していくかが、ポイントになります。

出題テーマは、マニュアルが整備されているものが多く、自分の専門分野における、防災減災・災害復旧・維持管理・土砂管理に関するマニュアルには必ず目を通しておく必要があります。また、関連する審議会資料等にも目を通しておくと良いでしょう。

ここ数年は、防災減災や災害復旧に関する業務が出題テーマになっています。今年は、ハザードマップ(浸水想定図)作成業務や防災行動計画(タイムライン)作成業務などが、出題テーマになるかもしれません。

選択科目Ⅲ(河川砂防)の出題テーマ

選択科目Ⅲは、トレンディなテーマが出題されます。過去5年間の出題傾向を見ると、防災・減災、維持管理、生産性向上のテーマが複数回出題されています。

昨年は、国土交通データプラットフォームの利用が可能になったこともあり、プラットフォームを前提とした調査・観測へのICT活用がⅢ-1で出題されました。Ⅲ-2土砂管理に関しては、平成31年に「総合土砂管理計画策定の手引き」が公表され、令和元年には「総合土砂管理の推進に関する懇談会」を設置して総合土砂管理の一層の推進が図られたばかりでした。

今年度は、令和2年7月には「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」の答申が出され、流域治水への転換が提言されました。また、令和2年1月から「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会が開催され、昨年8月には提言が取りまとめられています。

この2つのテーマは、昨年も想定していましたが出題されませんでした。そのため、令和3年度でも出題テーマになる可能性が高いと考え、昨年と同じ想定問題としています。

R03「河川砂防」選択科目Ⅲの想定問題

Ⅲ―1 毎年、日本各地でこれまで経験したことのない豪雨により、水害(洪水、内水、高潮)や土砂災害などの深刻な水災害が発生している。IPCCの第5次評価報告書では、21世紀末までに世界平均気温が更に0.3~4.8℃上昇するとされ、降雨強度の更なる増加と降雨パターンの変化が予測された。そのため、今後は気候変動を踏まえた水災害対策を進める必要がある。

(1)今後予想される気候変動の影響を踏まえ、水災害災リスクを軽減するために必要と考えられる対策について、技術者としての立場で多面的な課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ―2 平成30年7月豪雨や令和元年台風19号では、住宅地での大規模土砂災害や都市部での広範囲な浸水被害が発生した。また、平成30年台風21号では大阪湾などで記録的な高潮災害も発生した。今後も発生が予想される都市部や市街地での大規模な水災害に対して、安全な都市形成を推進するため、水害対策とまちづくりの連携した取り組みが必要である。

(1)近年の降雨量増加や海面水位上昇を踏まえ、安全なまちづくりに向けた水災害対策のあり方について、技術者としての立場で多面的な課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

選択科目「道路」の出題テーマ想定

選択科目Ⅱ-1(道路)の出題テーマ

道路の選択科目Ⅱ-1は、設計・計画・舗装・土工の4分野に分かれて出題されます。

設計分野の問題は、道路設計と構造物設計のどちらかが出題されています。過去2年間は道路設計の問題でしたから、今年は構造物設計の問題になるかもしれません。一昨年の定期点検要領の改訂内容や点検・維持管理への新技術活用などは、想定しておいた方が良いと思います。

計画分野の問題は、トレンディなテーマが出題されており、昨年は改正道路法に関連して歩行者利用増進が出題されました。今年改訂された「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」、5月に決定された「第2次自転車活用推進計画」、新たな「無電柱化推進計画」は目を通しておいた方が良いと思います。いずれも、目的や効果を整理しておきましょう。

舗装分野の問題は、ICT舗装が本格的化することから、AI/ICTを活用した点検・施工の効率化が想定されます。

土工分野は、切土斜面が連続して出題されたので、盛土や軟弱地盤関連が出題される可能性が高そうです。補強盛土や液状化対策はこれまで出題されていませんが、想定しておいた方が良いと思います。

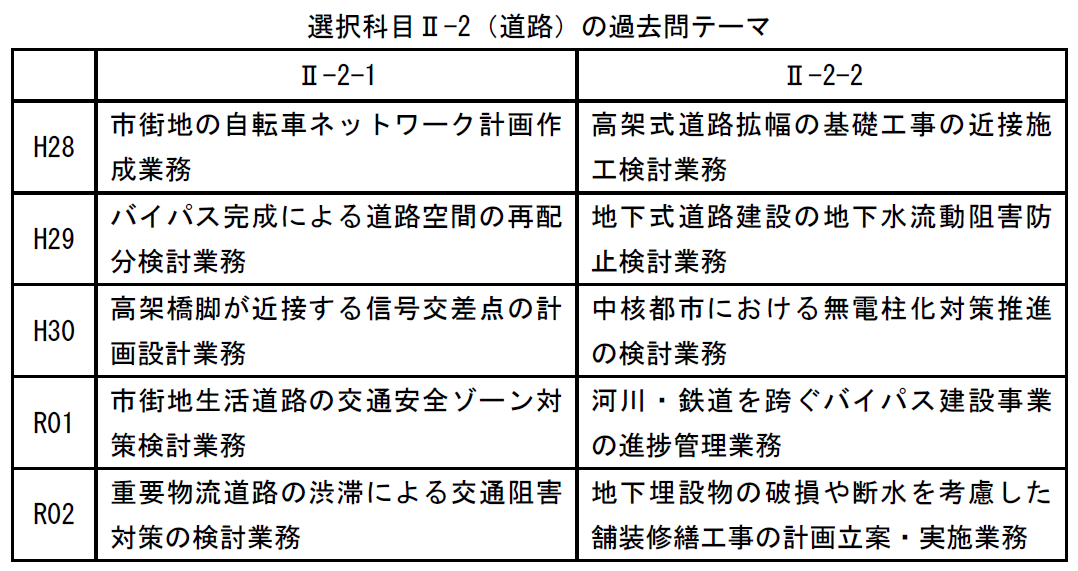

選択科目Ⅱ-2(道路)の出題テーマ

選択科目Ⅱ-2の出題テーマ(業務)は、①事業管理業務、②計画策定業務、③対策検討業務に分かれています。必ずしも自分の専門分野に合う問題が出題されるとは限りません。しかし、発注者や計画系コンサルなら①②、設計系コンサルやゼネコンなら③を選択すれば、自分の業務マネジメント経験を生かして、業務遂行手順や関係者調整を解答できると思います。

都市部や市街地の条件で、出題されることが多いようです。そのため、都市部や市街地での道路事業、道路建設におけるリスクを想定しておくと良いでしょう。トレンディなテーマは出題されていないので、想定しなくても良いと思います。

選択科目Ⅲ(道路)の出題テーマ

選択科目Ⅲは、トレンディなテーマが出題されます。昨年2月から「道の駅」第3ステージ推進委員会が開催され、道の駅BCPガイドライン(案)も示されていますから、「道の駅」が出題テーマになる可能性が高いと思います。

また、菅総理の所信表明で宣言した「2050カーボンニュートラル」に対して各分野で議論が始まっており、道路分野では今年2月の社整審基本政策部会で「カーボンニュートラルに向けた道路分野の貢献について」という資料が示されました。高速道路関連では昨年9月に「持続可能な国土幹線道路システムの構築に向けた取組」中間とりまとめが公表されています。

以下は、この2つのテーマで作成した選択科目Ⅲの想定問題です。

R03「道路」選択科目Ⅲの想定問題

Ⅲ-1 「道の駅」は平成5年の制度創設以来、令和3年3月時点で全国に1187駅が設置されており、平常時には地域住民の生活拠点として、災害時には防災拠点として多くの役割を果たしてきた。新型コロナで地方経済や観光産業は大きなダメージを受け、大規模な自然災害の発生も続いている現状において、「道の駅」が防災や経済、観光などの地域拠点としてさらに機能を高めていくことが求められている。このような状況を踏まえて、「道の駅」の計画に携わる技術者として、以下の問いに答えよ。

(1)コロナ後も「道の駅」が地域の拠点として機能していくための課題について、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し、その内容を観点とともに示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行した上で生じる波及効果と、新たな懸案事項への対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

Ⅲ-2 我が国は、令和2年10月の臨時国会における「2050年カーボンニュートラル宣言」を契機に、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指し、各分野で様々な検討が始まっている。カーボンニュートラルでは、脱炭素を社会経済活動の制約と考えるのではなく、対策を積極的に行うことで産業構造や社会経済に変革をもたらし、経済と環境の好循環を作っていくグリーン成長戦略を進めていくことを目指している。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1)カーボンニュートラルの実現に向けた道路分野の課題について、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し、その内容を観点とともに示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

選択科目「施工計画」の出題テーマ想定

選択科目Ⅱ-1(施工計画)の出題テーマ

選択科目Ⅱ-1の4問は、土質基礎、契約制度、安全管理、コンクリートの4分野に分かれて出題されます。解答する問題(分野)は、必ずしも受験申込書に書いた専門とする事項に合わせる必要はなく、解答しやすい問題を選べば良いでしょう。

比較的ベーシックなテーマが多く出題されていますが、契約制度や安全管理では法制度改正に沿ったトレンディなテーマも出題されています。

土質基礎では、軟弱地盤・土留め・液状化・地すべりなど、現場リスクが高いテーマが出題されます。ここ2年は、液状化と地すべりがテーマでしたので、今年は土留めと軟弱地盤のどちらかの出題が考えられます。加えて、福岡市地下鉄の陥没事故を教訓に、土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会が昨年2月に取りまとめた「地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」等の内容は、把握しておく必要があると思います。

契約制度では、平成元年6月に成立した新・担い手3法とそれを踏まえた品確法基本方針・入契法適正化指針の改正に関する内容は、十分把握しておく必要があるでしょう。昨年10月には、「監理技術者制度運用マニュアル」が改正されています。また、今年は建設キャリアアップシステム(CCUS)についての出題も想定されます。

安全管理では、熱中症対策やコロナ対策、高齢労働者・女性労働者・外国人労働者の安全管理などの出題が想定されます。

コンクリートでは、新設コンクリートの品質確保、既設コンクリートの維持修繕のどちらかに関するテーマが出題されています。新設コンクリートに関しては、これまで暑中コンクリートが出題されていないので、想定しておく必要があると思います。

選択科目Ⅱ-2(施工計画)の出題テーマ

選択科目Ⅱ-2出題テーマ(業務)は、土質基礎に関する業務、コンクリートに関する業務に分かれています。

土質基礎に関するテーマでは、都市部や市街地を対象とした業務が多く出題されています。そのため、都市部や市街地での施工現場におけるリスクを想定して、調査項目、業務遂行手順、関係者調整を解答できるように準備しておくと良いでしょう。市街地・住宅地での開削工事がここ数年連続して出題されています。今年も出題される可能性は十分考えられます。加えて、H30に出題された災害復旧工事も、想定しておくのが良いと思います。

コンクリートに関するテーマは、新設コンクリートと、既設コンクリートに分かれます。いずれも、リスクが高い条件下での業務が出題テーマになります。リスクと言っても、品質管理、安全管理、工程管理で内容は異なるので、設問の意図をしっかり読み取る必要があります。昨年は新設コンクリートがテーマでしたので、今年は既設コンクリートの補修補強が出題される可能性が高いと思います。

選択科目Ⅲ(施工計画)の出題テーマ

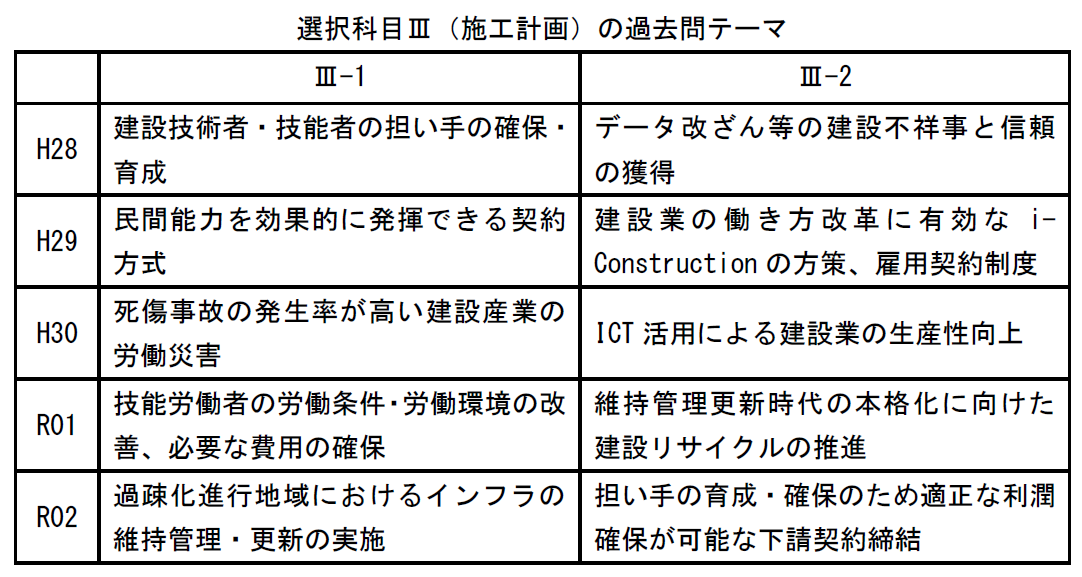

選択科目Ⅲは、トレンディなテーマが出題されます。過去5年間の出題傾向を見ると、建設業界の問題と建設現場の問題にわかれます。

建設業界の問題とし、ここ2年間は技能労働者の処遇改善や利潤確保可能な下請契約締結など、改正品確法に関連するテーマが出題されました。いずれも改正品確法における改正ポイントであり、受注者の責務に関連したものです。

改正品確法に関連したテーマとしては、「情報通信技術の活用を通じた生産性の向上」が未だ出題されていません。BIM/CIM原則化が2年前倒しで進められるなど、建設分野のDXが加速している今日の状況から考えると、今年度は、デジタル技術による生産性向上がテーマになると想定されます。

建設現場の問題として、ここ2年間は建設リサイクルとインフラ維持管理が出題されています。いずれもインフラ老朽化を背景とした建設現場における問題解決が問われました。建設現場のトレンディなテーマとして、熱中症・新型コロナなどを背景に、建設現場の労働環境や安全衛生管理の改善がテーマになる可能性が高いと思われます。

以下は、この2つのテーマで作成した選択科目Ⅲの想定問題です。

R03「施工計画」選択科目Ⅲの想定問題

Ⅲ―1 建設業は、社会資本整備や自然災害対応の事業を担っており、国民の生活基盤を確保する上で、緊急時における事業の継続性が求められる。また、建設業は、労働集約による現場毎の一品生産が特徴を有しているため、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に対しても、テレワーク等の感染対策を進めることが難しい。さらに、建設現場は、高温多湿化により熱中症の発症リスクが高まっており、労働者の高齢化も進んでいることから、労働災害が増加しやすい環境条件となっている。

このような状況を踏まえ、施工計画・施工設備及び積算分野の技術者として、以下の問いに答えよ。

(1)近年の労働環境の変化を踏まえ、建設現場の安全衛生対策を進めるための課題を、多面的な観点から抽出し、その内容を観点とともに示せ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

Ⅲ―2 令和元年6月に公布・施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」では、受注者・発注者の責務として情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上が新たに規定された。また、国土交通省は建設システムの生産性向上に向けたデジタル技術の活用を加速するため、令和5年度までに小規模工事を除く全ての公共事業でBIM/CIMの原則適用化の方針を決定した。

このような状況を踏まえて、施工計画・施工設備及び積算分野の技術者として、下記の問いに答えよ。

(1)建設現場の生産性向上に向けてデジタル技術を全面的に活用するに当たって、多面的な観点から課題を抽出し、その内容を観点とともに示せ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。