選択科目「河川砂防」について、過去問のテーマ分析を基に令和5年度の出題テーマを予想してみました。試験本番まであと少しですが、これから本格的な準備に入る方は参考にしてください。

河川砂防Ⅱ-1の出題テーマ予想

河川砂防のⅡ-1は、河川、ダム、砂防、海岸の4分野の問題が1問ずつ出題されており、これまで法令関係の出題は一度もありません。この傾向は、今年も変わらないと思います。

河川分野では、R1~R3まで氾濫防止のハード対策テーマが出題されていましたが、R4で初めて氾濫後の浸水想定のソフト対策テーマが出題されました。ソフト対策のテーマが続く可能性もありますが、今年はハード対策に戻るように思います。今年度から河川堤防の強化に関する技術検討会が始まっており、検討課題となっている越水による河川堤防の崩壊や性能強化がテーマになると予想されます。

ダム分野では、土砂管理やダム再生など、最近の行政施策を反映したテーマが出題されています。最近の話題から考えると、R3にガイドラインが策定された事前放流は、R4出水期での効果を踏まえて出題が予想されます。また、本格試行が始まるハイブリッドダムも、R5での出題もあり得ると思います。

砂防分野では、土砂災害の特徴を踏まえた土砂洪水・土石流・流木対策に関するテーマが連続して出題されています。砂防分野における最近の動きでは、気候変動を踏まえた砂防技術検討会から昨年示された「土砂・洪水氾濫により大きな被害のおそれのある流域の調査要領(案)」に基づく土砂災害の高リスクエリアの抽出が挙げられます。関係予算でも新規事項として取り上げられていることから、R5で出題される可能性は高いと考えます。

海岸では、波浪解析や護岸天端設定に関連するテーマが出題されています。R3までは従来の専門知識が問われていましたが、R4では気候変動に触れていることから気候変動を踏まえた海岸保全のあり方(提言)」の内容に関連するテーマが出題されると考えられます。昨年は設計高潮位の関連だったので、R5では設計波に関するテーマが予想されます。

以下、私が考える令和5年度のⅡ-1の予想テーマです。

令和5年度、河川Ⅱ-1の予想テーマ

予想Ⅱ-1-1:越水による河川堤防の浸食メカニズム、強化すべき性能

予想Ⅱ-1-2:ダム事前放流の貯水位低下量設定方法、実施上の留意点

予想Ⅱ-1-3:土砂災害リスク評価に向けた流域の調査項目と留意点

予想Ⅱ-1-4:堤防設計波高の設定条件、気候変動の影響を考慮する点

河川砂防Ⅱ-2の出題テーマ予想

選択科目Ⅱ-2では、防災・災害に関するハード・ソフト対策業務が1問ずつ出題されています。R4では、Ⅱ-2-1がハード対策業務、Ⅱ-2-2がソフト対策業務のテーマです。

問題文には、必ず「河川、砂防、海岸・海洋のいずれかの分野を対象として答えよ」と書かれているので、特定の分野に偏ったテーマは出題されないと考えて良いでしょう。

ハード対策業務では、災害復旧・災害防止・維持管理のテーマが繰返し出題されています。昨年は災害復旧がテーマだったことから、R5は維持管理のテーマが出題される可能性が高いと考えます。R3で長寿命化計画が出題されていることから、R5では機能保全や設備管理がテーマになると予想されます。R4.07の河川機械設備小委員会の答申では、老朽化・担い手不足・気候変動を踏まえて、遠隔化・自動化・集中管理への移行が提言されています。これは、河川・砂防・海岸施設に共通した検討課題だと言えます。

ソフト対策では、避難・警戒に関するテーマが毎年出題されており、R5では水災害リスク想定区域図やハザードマップの検討・作成がテーマになる可能性が高いと考えます。河川分野では多段階浸水想定図・水害リスクマップの作成ガイドラインがR5.04に公表されています。砂防分野では、土砂災害ハザードマップの作成ガイドラインがR2.10に改定されています。海岸分野では、高潮浸水想定区域図作成の手引きVer.2.11がR5.04に公表されています。

以下、私が考える令和5年度のⅡ-2の予想テーマです。

令和5年度、河川砂防Ⅱ-2の予想テーマ

予想Ⅱ-2-1:持続可能な施設保全計画の策定業務

予想Ⅱ-2-2:水災害リスク想定区域図の作成業務

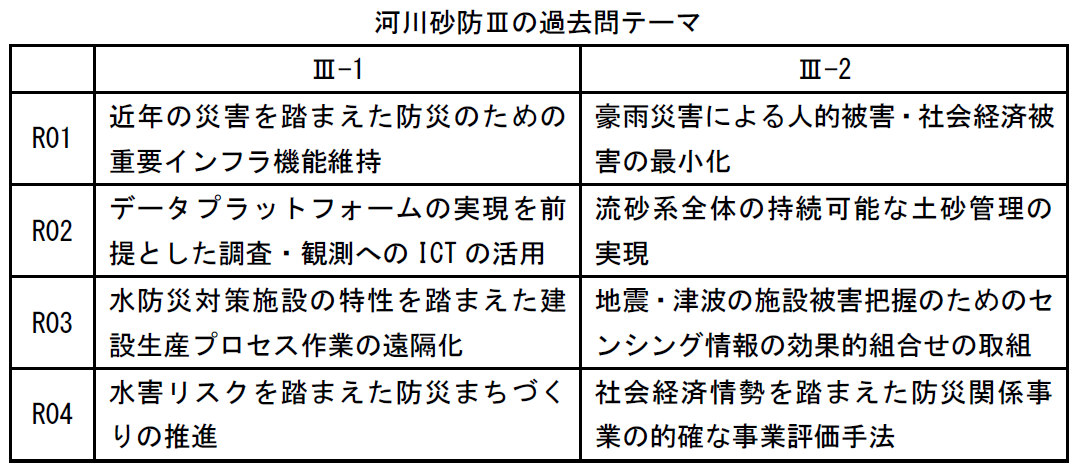

河川砂防Ⅲの出題テーマ予想

河川砂防Ⅲでは、直近の委員会等で議論された内容に関する河川・砂防・海岸の共通テーマが出題されています。昨年は流域治水をテーマとして、Ⅲ-1の防災まちづくりが出題されました。これは、R2.05公表の「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を反映したもので、R3.07に公表された「流域治水推進行動計画」にも関連したテーマでした。一方、Ⅲ-2の事業評価は、評価手法に関する研究会等の議論を踏まえものだったかもしれませんが、私としては全く予想外のテーマでした。昨年の作問担当委員が、たまたま事業評価に精通していたのかもしれません。

今年も、「流域治水推進行動計画」に関連したテーマは、高い確率で出題されると思います。R5では水災害リスク情報の充実・提供や避難行動を促すための情報・伝え方に関連するテーマの出題が予想されます。今年1月には多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・作成のガイドラインが公表され、2月には気象業務法・水防法改正が閣議決定されています。また、4月にはハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討報告も公表されています。

もう一つのテーマとしては、DX関連が考えられます。国交省は洪水予測の高度化、施設整備・管理、流域情報のオープン化、サイバー空間上の実証実験基盤の整備等を進めるよう予算付けしていることを踏まえ、R5では防災・減災対策の高度化・効率化に向けたDXの推進がテーマになると予想されます。

以下、私が考える令和5年度の河川砂防Ⅲの予想テーマです。

令和5年度、河川砂防Ⅲの予想テーマ

予想Ⅲ-1:避難行動につながる水災害リスク情報の充実・提供

予想Ⅲ-2:防災・減災対策の高度化・効率化に向けたDXの推進

おわりに

河川砂防の特徴としては、Ⅱ-1が4分野に分かれており法律関係のテーマは出ないこと、Ⅱ-2は対象分野を選んで解答するため分野に偏ったテーマは出ないこと、Ⅲは比較的最近話題となった分野共通のテーマが出題されることが挙げられます。

専門範囲が広い科目ですが、河川・砂防・海岸と分野がはっきり分かれているので、各分野での出題テーマは絞りやすいかもしれません。各分野ともに水災害リスクをいかに回避・軽減するかを考えると、出題テーマが見えてくると思います。