建設部門必須科目Ⅰの過去5年の出題傾向を分析し、その結果からR6年度の出題テーマを想定します。想定問題も2問掲載していますので受験対策の参考にしてください。

問題文の構成は昨年までと同じ4設問

必須科目Ⅰの問題文は、過去5年間のいずれも前文と(1)~(4)の4設問で構成されています。この問題文構成は、今年も変わらないと思います。

前文には、日本の社会情勢と社会ニーズが書かれており、前文の内容を踏まえて設問に解答することが求められます。

設問(1)には、課題抽出のテーマや解答条件が書かれています。解答条件としては、例年通り、技術者の立場で多面的な観点から3つ課題を抽出すること、観点を明記した上で課題の内容を示すことの2つが与えられると思います。

設問(2)では、抽出した3課題から最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題への複数の解決策を示すことが問われます。これまでは、解決策の提示数は指定されていませんが、今年は3つ挙げるよう指定される可能性もあります。

設問(3)では、解決策を実行して新たに生じうるリスクとそれへの対策が問われます。R4までは、解決策を実行して生じる波及効果と懸念事項への対応策を問うパターンもありましたが、昨年は無くなっています。ちなみに、リスクと懸念事項は同じことで、どちらも負の波及効果から派生するものです。

設問(4)では、設問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・要件が問われます。昨年3月に技術者倫理要綱が改定されていますが、コンピテンシーは昨年から変わっていないので、これまでと同様に公衆の安全・健康・福利の優先、持続可能な社会の実現への要点・要件を問われることになると思います。

過去5年間の出題テーマを分析した結果

出題テーマとは、問題を解決して良い状況にする目標のことで、過去5年間の問題ではいずれも設問(1)の「技術者として・・・」の前に書かれています。今年も例年通り設問(1)の前半に着目すれば、簡単に見つけられるはずです。

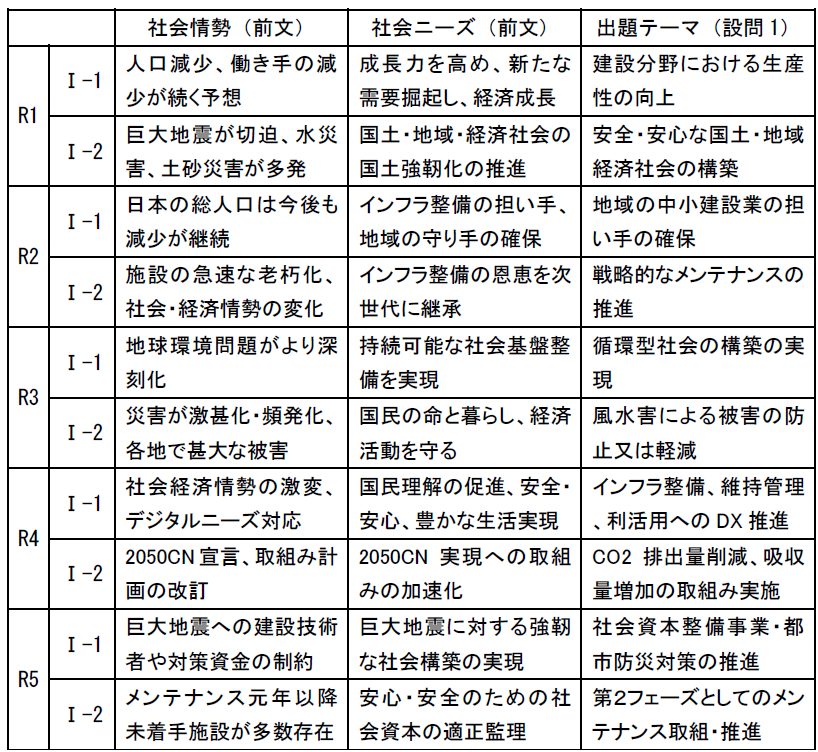

出題テーマは、問題を解決するための目標ですから、前文の社会情勢や社会ニーズに深く関連してきます。過去5年間で出題された必須科目Ⅰの過去10問について、社会情勢、社会ニーズ、出題テーマを一覧表にすると次のようになります。

社会情勢としては、過去10問のうち人口減少が2回、自然災害が3回、老朽化2回、地球環境2回、デジタル対応1回が出題されています。社会情勢は、現代社会にとって不都合な状況が示されます。

社会ニーズとしては、各問題で言い回しは違いますが、いずれも持続可能な社会構築を挙げています。社会ニーズは、不都合な状況下にある日本社会の課題と捉えても良いでしょう。

出題テーマは、社会ニーズに応えるために、建設部門が実現すべき目標です。過去10問の出題テーマは、すべて違っています。社会情勢や社会ニーズが同じでも、出題テーマを毎回変えていることから、おそらく今年も過去問とは違う出題テーマになると想定されます。

社会情勢に関連する未出題テーマを想定

過去10問と同じテーマは出題されないとすると、今年の出題テーマは各社会情勢(人口減少・自然災害・老朽化・地球環境・デジタル対応)に関する未出題テーマになるはずです。そう考えると、今年の出題テーマが次のように見えてきます。

人口減少では、生産性向上と担い手確保が出題済みなので、未出題の地方創成や事業評価見直しなどのテーマが想定されます。

自然災害では、安全安心の確保、風水害の防止削減、巨大地震への対応が出題済みなので、未出題の広域防災や複合災害対応などのテーマが想定されます。

老朽化では、戦略メンテナンス、第2フェーズが出題済みなので、未出題の群マネ推進や集約撤去などのテーマが想定されます。

地球環境では、循環型社会とCO2削減吸収が出題済みなので、未出題のグリーンインフラ推進や省エネ・再エネ拡大などのテーマが想定されます。

デジタル対応では、インフラDX推進が出題済みなので、未出題の防災デジタル化やビッグデータ活用などのテーマが想定されます。

地方創成のインフラ整備をテーマとした想定問題

R5年7月に閣議決定された「第三次国土形成計画(全国計画)」では、未曽有の人口減少、少子高齢化を地方の危機と捉え、地域生活圏の形成等に資する持続可能な地域づくりの基本方針が示されています。この方針に基づき、R6年1月には、移住・二地域居住等促進専門委員会が中間とりまとめを公表し、移住・二地域居住等の促進が魅力的な地域づくりのための有効な手段だとしています。

また、R5年12月には、「デジタル田園都市国家構想総合戦略(2023 改訂版)」が閣議決定され、デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上が取組み方針の1番目に挙げられています。それに関連して、R6年5月には地域の公共交通リ・デザイン実現会議が、とりまとめ案を公表しています。

このように、昨年から今年にかけて人口減少を背景として、地方創成や地域づくりに関する方向性が次々と示されており、その基盤整備について問われる可能性は高いように思います。

我が国では、世界に類を見ない急速なペースで人口減少・少子高齢化が進行している中で、地方の過疎化や地域産業の衰退、更には首都直下地震等の大規模災害への対応等が大きな課題となっている。一方、デジタル・オンラインの活用が進み、多地域居住・多地域就労が現実のものになり、都会に生活拠点を残しつつ地方にも生活拠点を設ける二地域居住への関心が高まっている。

このように、社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、地域の個性を生かしながら地方創生の取組を加速化・深化させていく必要があることを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)将来にわたって活力ある地域社会を実現するための社会資本整備に関して、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

グリーンインフラの取組み推進をテーマとした想定問題

R3年12月に策定された「国土交通省 環境行動計画」では、分野横断・官民連携により取り組む重点プロジェクトとして、グリーンインフラを活用した自然共生地域づくりを重点プロジェクトとして掲げています。R5年に改訂した国土強靭化基本計画でも、グリーンインフラの活用が加えられています。

第三次国土形成計画(R5.7閣議決定)では、「グリーン国土の創造」が国土刷新に向けた重点テーマの一つとして提示され、このテーマに関する4つの取組みの中に、グリーンインフラによる複合的な地域課題の解決が挙げられています。

R5年9月には、グリーンインフラ懇談会において「グリーンインフラ推進戦略2023」が取りまとめられ、これに基づき自然との共生社会を目指して計画的に施策が、今後進められていきます。

このように、グリーンインフラは計画段階から実装段階に入ったと考えられ、今年はその節目に当たることから、その取組み推進について問われる可能性が高いように思います。

地球環境は限界に達しつつあると言われており、生物多様性の喪失や気候変動などの環境関連リスクは、中長期的に世界経済に対する深刻なリスクとされている。我が国においても自然共生社会の実現に向け、グリーンインフラの概念が定着し、様々な取組が広がりつつある。一方、ネイチャーポジティブやカーボンニュートラル、ネットゼロなど、グリーンインフラに関連する社会情勢に大きな変化が生じている。

こうした社会情勢の変化を受け、環境に関する様々な社会的問題の解決に寄与するグリーンインフラを一層普及させるとともに、あらゆる場面で実装させていくという新たなフェーズへの移行が求められている。

(1)このような状況を踏まえ、グリーンインフラの取組みを推進していくために、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。