R7技術士筆記試験の問題文が公開され、建設部門必須科目の問題文に対する雑感と解答骨子を作成したので紹介します。

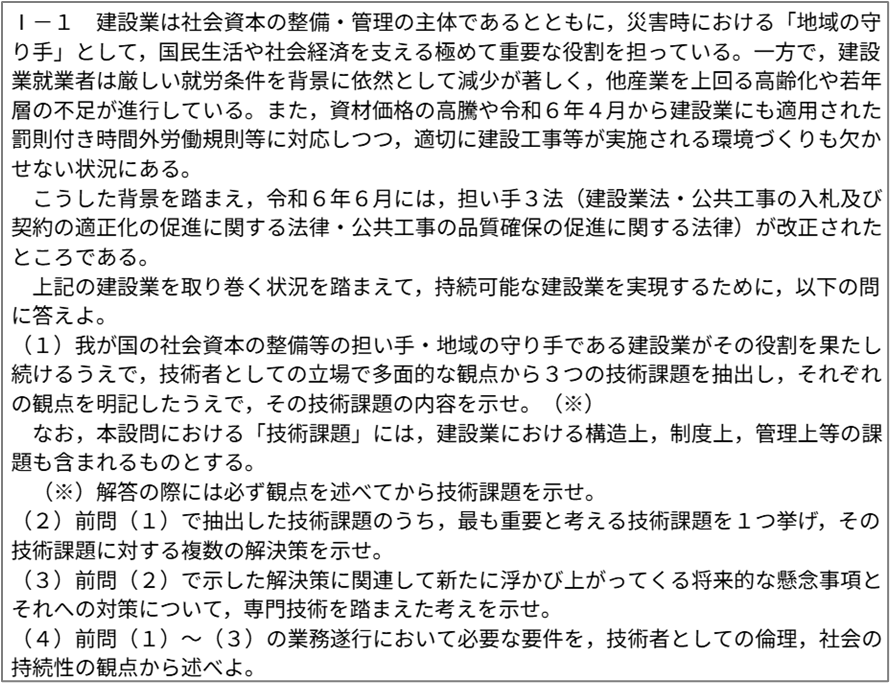

必須科目Ⅰ-1の問題文に対する雑感

Ⅰ-1の出題テーマは、「建設業が役割を果たし続ける」でした。このような建設業のあり方に関するテーマは、R3以降の必須科目で出題されていなかったので、私としては想定外としていました。

前文に書かれている改正担い手3法は、建設工事に関連する法律なので、建設コンサル系の受験者は解答し難かったかもしれません。時間外労働の上限規制について言えば、建設業はR6.4から適用ですが、建設コンサルはサービス業に分類されるのでR1.4から適用されています。

今回の出題テーマが「建設部門全般に関わる基礎的なエンジニアリング問題」と言えるのか、疑問に思うところは多少あります。今年の施工計画Ⅲ-2でも、改正担い手3法をネタに問題文が作成されており、このような建設業のあり方を問う問題は、どちらかというと選択科目に関わるエンジニアリング問題ではないかと思います。

設問(1)で「建設業における構造上,制度上,管理上の課題も含まれる」とヒントを与えたのは、建設業の実情に詳しくない受験者に配慮したのかもしれません。設問(3)の「解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項」という表記は、必須科目では初めて使われ、戸惑った受験者もいたと思います。しかし、これに類似する表現は、R5の選択科目Ⅲ(鋼コン、都市計画、河川砂防等)で使われており、初見ではない受験者も多かったはずです。設問(4)では「留意点」というワードが使われていませんが、要件は必要条件のことなので、どのような必要条件に留意して業務を遂行するかを解答すれば問題ないと思います。

必須科目Ⅰ-1の解答骨子サンプル

前文内容と出題テーマの把握

社会背景:(前文フレーズ→要因)

・国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割→維持管理・災害

・他の産業を上回る高齢化や若年層の不足が進行→厳しい就労条件

・改正担い手3法(業法・入契法・品確法)成立→環境づくり必要

ニーズ:持続可能な建設業の実現

テーマ:建設業がその役割を果たし続ける→社会資本整備の担い手、地域の守り手であり続ける

設問(1)への解答骨子

課題抽出の観点:設問にある構造上、制度上、管理上の3観点とする

課題抽出:(現状問題→要因分析→課題抽出)

・構造上の観点:下請技能者の減少→重層下請け構造→技能者の処遇改善

・制度上の観点:働き方改革の遅延→単年低価格主義→発注制度の見直し

・管理上の観点:長時間の現場管理→現地管理が主流→現場管理の効率化

設問(2)への解答骨子

最も重要と考える課題:制度上の観点から抽出した発注制度の見直し

理由:改正担い手3法を進めることで実効性が高く、建設業の役割を継続する上で最も重要

解決策①:施工時期の平準化(発注時期の分散、債務負担行為・余裕期間制度の活用)

解決策②:不適切契約の禁止(原価割契約・工期ダンピングの禁止、変更協議の明示)

解決策③:適切な契約の変更(変更見積書・変更協議の運用、災害対応等の工期延長)

設問(3)への解答骨子

将来的な懸念事項:

・解決策で働き方改革は浸透するが人手不足は解消できない

・将来的な人手不足による受注控え・不落札の多発化を懸念

懸念事項への対策

・人手不足を補える建設DXの推進(情報共有システム活用、ICT施工の拡大)

設問(4)への解答骨子

技術者の倫理の観点:

・企業の持続性を過度に優先して公益阻害を招かないよう業務を遂行

社会の持続性の観点:

・地域社会の自然・文化の守り手としての役割も踏まえて業務を遂行

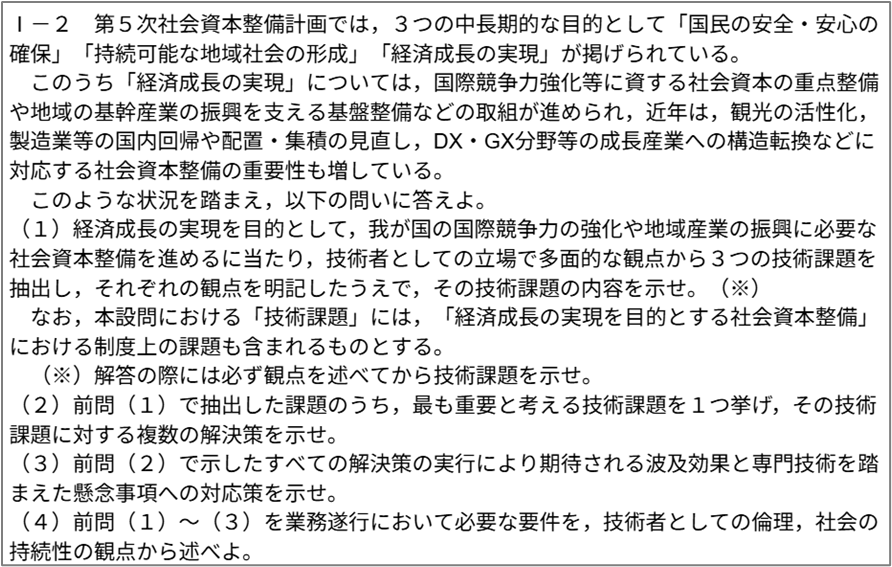

必須科目Ⅰ-2の問題文に対する雑感

Ⅰ-2の出題テーマは、「国際競争力強化や地域産業振興に必要な社会資本整備を進める」でした。国際競争力強化や地域産業振興は、昨年の出題ネタとなった国土形成計画や来年度から始まる次期社会資本整備計画にも関わるテーマです。

しかし、今回は今年度で終了する第5次社会資本整備計画をネタにして作問されています。前文には「国際競争力強化に資する重点整備や地域の基幹産業基盤整備などの取組を進められ」と書かれており、取組みを進めているのに課題抽出を求めることに戸惑った受験者も多かったと思います。前文を読む限り、出題者の意図は、第5次計画に沿って取組みを進めたけど、近年の情勢変化や社会問題を踏まえて、さらに取組みを進めるべき課題抽出を求めたのだと思われます。

設問(1)で「技術課題に制度上の課題も含まれる」とわざわざ書いてあるので、法制度整備の課題を求めていると思われます。設問(3)では波及効果と懸念事項対策を問うパターンが復活しました。この設問パターンでは、波及効果と無関係の懸念事項を挙げる解答が多く出るので、減点しやすいのかもしれません。波及効果に派生する懸念事項を示さないと、コンピテンシーに示す「波及効果を別の業務の改善に資する」能力は認められないはずです。

必須科目Ⅰ-2の解答骨子サンプル

前文内容と出題テーマの把握

社会背景:(前文フレーズ→状況)

・社会資本整備計画→安全・安心の確保、持続可能な地域社会形成、経済成長の実現

・経済成長の実現への取組み→国際競争力強化、地域の基幹産業の振興を進めている

ニーズ:近年の成長産業への構造転換に資する社会資本整備

テーマ:国際競争力の強化や地域産業の振興に必要な社会資本整備を進める

設問(1)への解答骨子

課題抽出の観点:前文にある観光の活性化、産業の配置集積、DX・GX分野の3観点とする

課題抽出:(現状問題→要因分析→課題抽出)

・観光の活性化の観点:オーバーツーリズム→特定地域へ集中→分散型の観光基盤整備

・産業配置集積の観点:東京一極集中→経済/文化/教育の集中→地方拠点の形成と連結

・DX・GX分野の観点:DX・GXの遅延→導入効果判断が困難→DX・GX評価制度の確立

設問(2)への解答骨子

最も重要と考える課題:DX・GX評価制度の確立

理由:人口減少・気候変動対応の遅れが国際競争力強化や地域産業振興に最も影響する

解決策①:公共事業の評価手法の設定(B/C定量評価方法、事前評価・事後評価ルール)

解決策②:導入企業の評価制度の拡大(経営審査・入札契約での加点、表彰制度の対象)

解決策③:実施事例の情報収集と公表(成功事例・失敗事例の収集、評価委員会の設置)

設問(3)への解答骨子

解決策の波及効果:

・DX/GX事業の推進に伴う生成AIの活用拡大

懸念事項への対策:

・生成AIの活用拡大に伴う知的財産権の侵害、責任の所在の曖昧化

・他分野と協働して運用ガイドラインを検討、瑕疵担保責任の見直し

設問(4)への解答骨子

技術者の倫理の観点:

・関連企業の利益優先に留意して公益が優先されるよう業務を遂行

社会の持続性の観点:

・インフラ整備による地域の生態系への影響に留意して業務を遂行